北海道札幌市中央区で就労継続支援事業所『fuhdo lab』を経営されている石濱克敏さま。

札幌を中心に多数の飲食店の経営を手がけている石濱さまは、2021年に福祉事業の開業・運営トータルサポート『はぐポート』へのお取り組みを決定し、2022年から飲食事業と福祉事業を組み合わせた経営体制を構築しました。

2024年8月現在では37名もの障がい者を雇用し、飲食事業のさまざまな業務をお任せしている石濱さまですが、なぜ飲食事業を拡大するなかで福祉を組み合わせることを決めたのでしょうか。

石濱さまの経営観と未来像について、GLUGコラム編集部の岩本がお聞きしました。

課題

- 経営の多角化・安定化をしたかった

- 人手不足を改善したかった

- 福祉に対するノウハウがなかった

実行

- 『はぐポート』により福祉に取り組み

- 事業所の認知向上の活動を実施

- GLUGのサポートをフル活用

結果

- グループ全体で150%以上の売上拡大

- 人手不足の解消・人件費率の低下

- 福祉事業を拡大していく

多角化による安定、経営上のリスクヘッジとして福祉事業が挙がった

岩本:まず、石濱さまの経営者としてのご経歴と、『はぐポート』お取り組みの背景を教えていただけますでしょうか。

石濱さま:私はもともとIT企業を経営していました。経営状態は良かったものの、日々コードやデータと向き合って仕事をするなかで「エンドユーザーの喜ぶ顔や反応が見えるような仕事をしたい」と感じるようになり、2008年に知人に会社を譲渡。イタリア語で「希望」を意味する言葉から『株式会社スペランツァ』を立ち上げ、デジタルの世界からアナログな世界でいこうと、飲食の世界に足を踏み入れました。

まったくの未経験の業界への参入ということもあり、ハードルはもちろんありましたが、そこは逆にIT出身であるという強みを活かそうと決めていました。つまり徹底的なユーザーリサーチとデータの活用、それを基盤とした商品開発や店舗開発です。また、飲食領域に特化したコンサルティングも受けようと決めており、店長を始めとした仲間にも恵まれた結果、16年で15店舗を経営するに至りました。

とはいえ飲食事業は日々さまざまな要因で売上が左右されます。リスクヘッジとして北海道物産展やEC事業も展開していましたが、まさにその懸念が的中しました。コロナウィルスによる大打撃です。

札幌の大通りからも人は激減しました。EC事業は問題ありませんでしたが、飲食事業は弊社も漏れなく大きく売上が下がり、今後の経営の安定性をいかに高めていくかを再度考えさせられました。

そのタイミングでもともと知り合いだったGLUGの営業の方から福祉事業について紹介されました。福祉についてはまるで知見がありませんでしたが、障害を持つ方に働く機会を提供し、訓練を実施することで国から報酬を受け取るという就労継続支援A型事業のビジネスモデルは、まさに飲食事業を軸にしている弊社にとっては非常にマッチすると感じました。

ご存知の通り、飲食業界は人手不足です。とはいえ利益率は高くなく、時給を上げて募集するということも難しい。特に弊社では積極的な社員登用やキャリアアップを推進していることもあり、なかなか人件費率を下げられずにいました。しかし障害を持つ方に働いてもらえれば仕込みや調理の一部、清掃など、各店舗の業務をお任せすることができ、会社全体がよりスムーズにまわります。

社員はより店舗の売上を上げるためのコア業務や考えることに時間を使うことができ、障害をお持ちの方にはこれからの社会進出のための可能性をつくれる。さらに国からの報酬で経営も安定するとなれば、これはやらない選択肢はないと感じました。また、弊社の飲食事業のコンサルティングに入っていただいているグルマンズ株式会社さまも始めることを検討されていたということもあり、弊社でも進められるかを確認するため、既に福祉事業にお取り組みされているという京都の事業所を視察しに行きました。

視察は学びの連続でした。企業向けのお弁当を作成する事業所でしたが、まず利用者(施設を利用する障がい者)さまは障害を持っているということを忘れるほどテキパキと作業されており、300個以上のお弁当が凄まじい早さでできあがっていく。一般のスタッフと利用者さまの見分けがつかないほどでした。

またオーナーとの会話のなかでも障がい者がどれほどの可能性を持っているか、事業としてどれほど安定しているか、なによりどれほどやりがいがあるかというお話を聞くことができ、驚きとともに安心したことを覚えています。弊社で取り組む場合の懸念点も解消でき、具体的なイメージを持つことができたため、そこで福祉事業への取り組みを決めました。

楽な仕事はない。トライアンドエラーを繰り返し、いまがある

岩本:未経験からお取り組みをされた訳ですが、どのようなところが大変でしたか?

石濱さま:GLUGがサポートしてくれるとはいえ、わからないことばかりでしたから、さまざまなところが大変でした。

まず利用者さまの採用ですね。就労継続支援A型事業はそのビジネスモデル上、いかに利用者さまを多く採用し、長く続けてもらうかが肝要になりますが、札幌という土地は人口が多いぶん就労継続支援事業所も多く、弊社の事業所を知っていただくのに苦労しました。また、働いてもらったとしても、環境が悪いと感じられてしまっては他の事業所に移られてしまうこともあります。これは事業所の多い札幌ならではのことだと思いますし、当時はもっと田舎のエリアでやれば良かったかなとも思ったのも正直なところです。

しかし弱音を吐いていても仕方ありません。各福祉事業所や関係機関との連携など事業所を知ってもらうための地道な活動と、事業所の支援体制や環境の整備に力を注ぎました。そこで次にぶつかったのがスタッフとの連携と教育でした。

スタッフはもともと在籍していた方もいれば、新たに採用する方もいます。当然、全員が全員福祉の経験がある訳ではなく、経営目線を持てている訳でもありません。しかし利用者さまにとっては等しく支援者ですので、プロとして責任感を持っていただかねばなりません。そこで難しいポイントとして、利用者さまに対してとにかく丁寧で優しくあるだけでは福祉事業は成り立たないということも理解してもらう必要があります。

就労継続支援A型事業はあくまでも利用者さまが自立し、社会で活躍できるようサポートするビジネスです。いうなればリハビリのようなもので、その目的をはき違えてはいけません。それを間違ってしまうと事業所の雰囲気や体制も弛緩したものになり、ゆくゆくは事業所自体の破滅の種になり得ます。そうなれば利用者さまが働く場所もなくなり、社会進出の可能性も潰してしまうことになります。

だからこそ、私はあえて運営には入らず、経営者としての立ち位置と考え方のもと指示を出し、スタッフ一人ひとりに考えさせ、行動を促すことに専念しました。結果的にそれが功を奏したのか、それぞれが最善を考え、ぶつけあい、実践し、振り返って明日に活かす環境ができました。いまでは利用者さままでもがご自身の業務にプロ意識を持って取り組んでいただけており、当初想定していた会社全体での業務効率改善に大きく寄与していただけています。

組織の最適化にともない利用者さまも少しずつ増えていきましたが、そのタイミングで課題になるのがキャッシュフローです。福祉の仕組み上、もともと1年目・2年目は赤字になるとは聞いていましたが、やはりその期間を耐えるのは心理的にプレッシャーがありましたね。一方、3年目からは安定して利益を確保できるようになるため、いまとなってはやはりやって良かったなと思います。飲食店を1つや2つ増やすよりも、福祉をやった方が3年後のリターンが明らかに大きい。それでいて社会貢献につながるのですから、経営者としては嬉しい事業だなと感じています。

福祉業界は3年に1度かならず法改正がおこなわれるので、その対応も大変ですね。揃えなければならない書類も多く、事業所内の体制を整えなければならない。そのうえ国から提示される対応内容はお世辞にもわかりやすいとはいえず、対応できない就労継続支援事業所も多いのではないしょうか。

GLUGがいなければ、これらの大変なポイントは乗り越えられなかったと思います。福祉事業は大きなメリットがたくさんありますが、決して簡単な事業ではありません。自力でやっていける自信があると言いきれないのであれば、コンサルティングやフランチャイズなどの専門家の力を借りたほうが良いでしょう。弊社でも随所でGLUGのサポートはフル活用させてもらいましたが、さまざまなことを学んだいま思えば「もっとこのようなリクエストをすれば良かったな」「このような伝え方をすればより良いアドバイスをもらえたな」と思いますね。

福祉は利益以外にも多くのメリットをもたらしてくれた

岩本:大変なところをまずお伺いしましたが、逆にやって良かったという点はございますか?

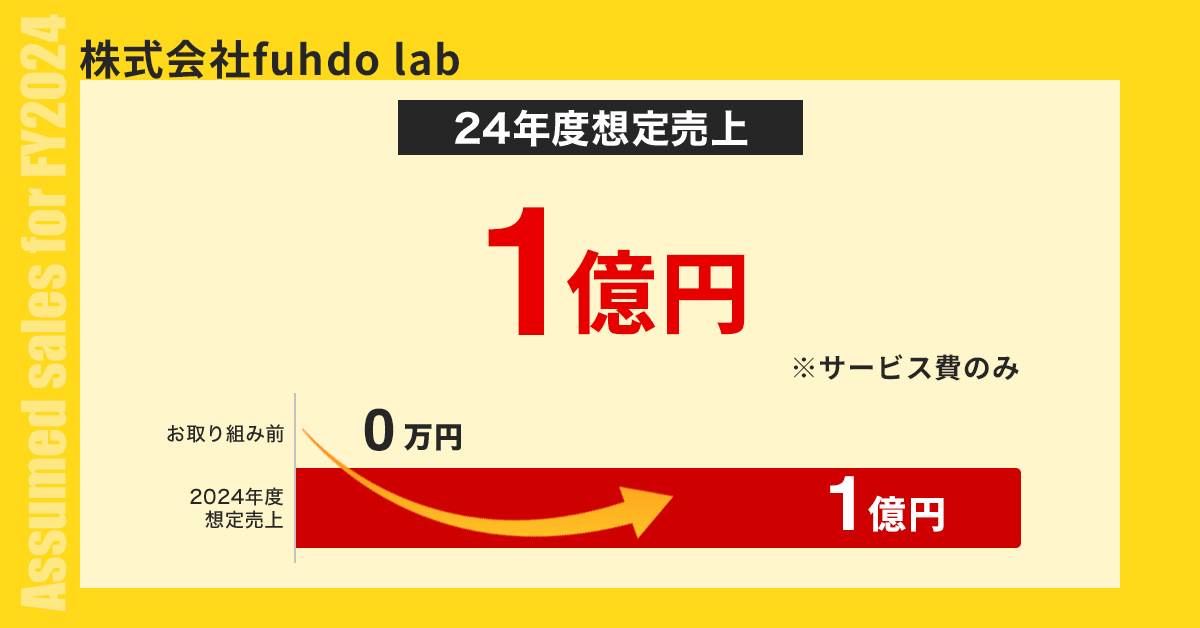

石濱さま:やはりまずは収益の面ですね。弊社では37名の利用者さまが働いており、国からの報酬だけで月間約700万円ほど発生し、年間約8,400万円ほどになる想定です。これが毎月安定して入るというのは経営者としてかなり安心して経営をまわすことができます。しかしそれ以外の面でも、事前に想定していた以上のメリットがあったなと感じています。

例えば、弊社のスタッフがこれまで以上に成長してくれたことです。先ほどお伝えした通り、私は基本的に現場の運営には入っていません。そこで現場の責任者をはじめとした各スタッフが「より良い運営にするにはどのようにすれば」「より良い支援とはどのようなものか」ということを自ら考え、改善を続けてくれるようになりました。それにともない業務の棚卸しやマニュアルの見直しなど、属人化しない運営ができるようになってきています。

またスタッフが支援するなかで、利用者さまが思っていた以上にさまざまなお仕事が任せられるということも驚きでした。弊社では複数の飲食店やECを運営していることもあり、多種多様な業務がありますが、利用者さまの障害特性や得手不得手に合わせて多くのお仕事をやっていただけています。

障害によって苦手なお仕事がある利用者さまももちろんいますが、別のお仕事では目を見張るような活躍をすることもある。この事業を通して、障害は個性の延長でしかないなと感じるようになりました。休んだり、職場の人間とうまくいかないときもあるかもしれませんが、それは健常者でも同様です。いまでは利用者さまも普通のバイトと変わらないように感じていますし、現にそれほどお仕事ができている方が多数います。

それにより、飲食事業の社員はメニュー開発や集客などのメインとなる業務に集中できるようになり、休みも取りやすくなりました。体力が資本となる飲食業において、社員の負担が減るのは大きなメリットです。EC事業でも軽作業や簡単なPC業務、梱包などのどうしても人の手が必要な箇所で助けられており、事業拡大のための活動に重きを置けるようになっています。

福祉事業とともに、人も会社も成長していく

岩本:最後に、現状の課題と今後の展望を教えてください。

石濱さま:現状は概ねうまくまわっていると感じていますが、ひとつ挙げるとすれば利用者さまの出勤率を上げていくことですね。

札幌という土地柄、降雪などにより出勤が難しくなってしまうケースもあります。体調が悪ければもちろん出勤すべきではありません。しかしそれ以外の理由であるならば、それはまだまだ事業所の支援の質という観点で改善の余地があるといえます。

少し気分が落ち込んでいても、出勤すれば明るい気分になれる。働くなかで活躍し、やりがいを得られる。将来の夢のために着実に成長できる。そんな職場づくりを続け、働きに来たくて仕方ない職場づくりをできればと思います。

またそれにともない、利用者さまの一般就労への意欲を向上する取り組みも進めていきたいですね。就労継続支援A型は一般就労に進むための通過点であるべきだと思っているので、利用者さまにとって居心地が良い事業所がつくれたとしても、社会で活躍しようという気概は持ち続けられるような環境をつくりたいです。

弊社では5名の一般就労者を輩出していますが、もっともっと増やしていきたい。そうすれば定員が空くようになるので、また新しい方を支援することができる。新しい方が入れば、その方の障害特性や得手不得手に応じた支援体制をつくるために組織全体が成長できる。福祉事業が大きくなれば、飲食事業やEC事業もより拡大していける。そのようにして、福祉を中心に会社として成長していきたいですね。

支援する方を増やすという意味合いでは、福祉事業としての種類や事業所数も増やしていきたいと考えており、差し当たっては2025年の4月に2事業所めを開業しようと思っています。この3年間で弊社にも福祉の知識や経験が溜まってきているため、GLUGにはこれまで以上に積極的にサポートをリクエストしていきたいです。その時はよろしくお願いしますね。

岩本:当然です。全力で支援させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。

<石濱さまの事業所>

成功事例の秘訣はこちら