高知県高知市で就労継続支援A型事業所と障がい者グループホームを経営する合同会社TOY connectionsの道倉さま。

もともとは同市で韓国料理屋『辛くり』を経営されていた道倉さまですが、2019年には就労継続支援A型事業を、2022年には障がい者グループホーム事業を開業することを決めました。

なぜ、これまで経験のない福祉事業に着手しようと思い、そして福祉事業を拡充する方向に経営の舵を切ったのでしょうか。

その背景にあった課題や、道倉さまの今後の経営の考え方について、GLUGコラム編集部の山木がお聞きしました。

課題

- 新たな売上の軸をつくる必要があった

- 人手不足の状況が続いていた

- 人件費率を下げなければいけなかった

実行

- デリバリー事業『やどかり弁当』に取り組み

- 『はぐくみ弁当』を利用し就労継続支援A型を開始

- 『はぐくみ住まい』を活用し障がい者グループホームに着手

結果

- 安定した収益を確保

- 人手不足の解消

- より福祉事業を拡大していく

経営の危機に対応し続けた先に「福祉」という選択肢があった

山木:道倉さまは福祉のご経験はなかったかと思いますが、就労継続支援A型と障がい者グループホームという2つの福祉事業を経営するという決断に至った背景をお聞きしてもよろしいでしょうか?

道倉さま:私はもともとIT関係の会社に勤めていたんですが、中学からの同級生で、いま副社長を勤めてくれている中山と「一緒に何か会社をやろう」とずっと話していて。5年働いた後に退職し、『BB aspiration』という飲食の会社を設立しました。飲食業はやりがいもあり、順調に見えました。

しかし、そんなときにコロナ禍が訪れました。売上は激減し、従業員の給料を払えなくなるかもしれない……。「何か新たな売上の軸をつくらなければ」と毎日頭を悩ませていました。

そんなときに、GLUGの営業の方から提案されたのが『やどかり弁当』というデリバリー事業でした。店舗が空いている時間を活用して売上をつくろうというモデルはよくわかりましたが、正直、最初はあまり乗り気じゃなかったんです。でも話を聞いてみると、「健康志向の弁当」というコンセプトが面白かったし、何よりGLUGのサポート体制がしっかりしている。何より、営業担当や社長の熱意がすごかった。そこまで言うならやってみよう、と決断しました。

最初はとにかく大変でした。しかし、提案内容と違わず初月から1日200食以上売れ、5ヶ月目には300食を超えるようになりました。月間約300万円の売上が立つようになったうえ、お弁当の配達先に店舗のフェアのチラシを渡すなど、集客のチャネルもできました。

ただそこで、想像以上に人件費がかかってしまい、売上は伸びても利益が出ないという新たな壁にぶつかりました。もちろんGLUGの支援メンバーも利益改善のために何度も足を運んでくれましたが、状況は一気に好転、という訳にはいきませんでした。

そんなタイミングでGLUGから紹介されたのが、このデリバリー事業に福祉事業である就労継続支援A型を組み合わせた『はぐくみ弁当』でした。

福祉について知識のなかった私ですが、障害を持つ方に働く場と訓練を提供し、その報酬として国から給付金を受け取るという就労継続支援A型のビジネスモデルを聞いたとき、これは弊社にとって活路になり得るのではないかと感じました。この事業なら慢性的な人手不足も解消できるし、人件費も抑えられる。そのうえで国からの報酬があるなら、これほど経営を助けるものはないと。

もちろん、最初は「とはいえ本当に利益が出るのか?」という不安もありました。でも、GLUGが銀行融資のサポートもしてくれましたし、開業後のサポートや交渉面も頼れると感じたので、「やるしかない」と決断しました。

それからも大変なことは様々ありましたが、いまとなっては「はぐくみ弁当は頑張れる人なら絶対に成果が出る事業」だといえますね。もちろん、おんぶにだっこではいけません。自分自身も必死に努力しなければなりません。しかし逆にいえば、GLUGの策定するアクションプランを実直に実行できれば成功できるといえます。福祉事業自体、制度は複雑であるものの、体制を整えれば非常に安定する特性がありますし、GLUGのサポートがあれば経営のリスクは限りなく減らせると思います。

そして現在、私たちの就労継続支援A型事業所『TOY connections』では23名の利用者(施設を利用する障がい者)さまが働いてくれています。「良い事業所ですね」と言ってもらえたり、地域の福祉事業所からご紹介いただく機会も増えました。ただ、利用者さまや面接に来られる方々と関わるなかで、「生活面の支援が必要だ」という相談も増えてきたんです。

そこでGLUGに相談したところ、『はぐくみ住まい』という障がい者向けのグループホーム事業を提案してもらいました。障がい者グループホームは数人での共同生活のなかで社会的自立ができるよう支援する事業という説明を受け、「これは就労継続支援A型と相性が良いかもしれない」と感じました。

就労継続支援A型は利用者さまの人数と働く時間によって国からの報酬が増減するビジネスモデルである以上、どれほど安定して勤務ができるかが肝となります。そのために事業所ではどれだけ楽しく働ける環境や支援体制を構築できるかが重要になりますが、事業所の外ではできるサポートがどうしても限られてしまいます。

ご家族の方も、ずっと張り付いてサポートができる方ばかりではない。そのなかで体調や精神面が悪化してしまい通勤できなくなってしまうリスクがあるのであれば、生活面もこちらで支援できれば、より安定して働くことができるようになるのではないかと。

また、障がい者グループホームに入居した方に、働く場所として就労継続支援A型を紹介しても良い。入口はどちらでも良いと思いますが、どちらにせよ、利用者にとって手厚い支援ができるし、事業としても相乗効果が期待できる。そう思い、『はぐくみ住まい』にも取り組むことを決めました。

当たり前のことを徹底的に落とし込むことが大事

山木:大変なことが様々あったとのことですが、どのようなところが大変でしたか?また、どのようなことに気を付けていますか?

道倉さま:福祉事業は国から給付金がもらえるため安定している、というのは事実ではありますが、もちろん誰でもできる事業ではないと感じています。実際にやってみると、最初の2年間は本当に資金繰りが大変でした。

就労継続支援A型事業では、国に請求をあげてから2ヶ月後に給付金が支払われる仕組みなので、給与の支払いが先に発生するんです。 つまり、毎月先にお金を出しておかないといけない。軌道に乗るまでは、キャッシュをやりくりするのに頭を悩まされました。

就労継続支援A型では利用者さまの給与は事業の粗利から支払う必要がありますが、デリバリー事業だけでは雇用できる利用者さまの人数に限りがあります。そのため、飲食の会社の仕事も一部お任せしたり、外部の仕事を請けるなどし、仕事を増やし続ける努力も必要でした。

また就労継続支援A型事業では利用者さまの人数によって給付金が増減するため「とにかく利用者さまを増やしたい」という気持ちになるのは正直わかりますが、採用基準を緩めると、あとで絶対にトラブルにつながります。

最初は問題がなくても、人数が増えてくると、「働く」ということへの意識がバラバラになってしまい、トラブルが起こることもある。だからこそ、採用の段階で基準をしっかり作ることが、長い目で見て事業所全体の安定につながると実感しました。

焦って採用してしまうと、結局、職員の負担も増えるし、他の利用者さまにとっても働きづらい環境になるんですよね。「働く場所」だからこそ、働くうえでの訓練やアドバイスを素直に受け入れられる方を採用することが、事業所にとっても、働く人にとっても大事なことなんです。

よく「障がい者の方は特別な配慮が必要ですよね?」と言われます。でも、良くも悪くも、障がい者も一般の人と変わりません。

「ちゃんと働くからこそ、給与がもらえる」―― これは一般の会社と同じです。私たちは、一人ひとりに適した支援はします。でも、過度に特別扱いするわけではありません。むしろ、「本人が働く意識を持てるようにすること」が本当の支援だと考えています。

「障がい者だから優しくする」ではなく、「障がいがあっても、しっかり働いて、しっかり給与を受け取れるようにする」。そのための環境づくりを意識しています。

また、就労継続支援A型では利用者さまの採用も大事ですが、それ以上に大事なのが定着してもらうこと。

特に福祉事業は、「職員との相性」も影響します。誰がどの利用者をどのように支援するかをしっかり考えないと、働きづらさを感じてしまい、定着率が下がってしまう。 なので、弊社では職員同士で障がい特性の情報共有をしっかりやっています。

ただ、情報共有って楽じゃないと絶対続かないんです。 だから弊社では、LINEグループを活用して、毎日の業務の流れや利用者さま一人ひとりの支援方針をスマホで確認・共有できるようにしました。リアルタイムで手元で状況がわかるので、職員間の連携もスムーズになりましたね。

コミュニケーションという面でいえば、福祉事業を経営するうえで、経営と福祉の考え方の違いに悩むことも少なくありません。

経営側としては利益を出さなければならない。一方で、福祉側のスタッフは「もっと手厚く支援したい」と考えることが多い。このギャップが埋まらず、サービス管理責任者とうまくいかなくなる事業所も少なくありません。

だから私は、福祉スタッフにも経営の視点を持ってもらうことを意識しています。お金がなければやりたい支援もできませんし、理想だけでは経営は成り立ちません。それで事業所が潰れたら、結局、一番困るのは利用者さまなんです。

でも逆に、経営側が利益のことだけ考えて福祉をやるのも違います。だから、「福祉事業所としてこうあるべき」という意見はしっかり言い続けてほしいとスタッフにも伝えています。お互いに意見を言い合うことで、譲れるところも見えてくるし、互いの考え方を理解することができます。

私は、「意見がたくさん出る会社ほど、いい会社になる」と思っています。

スタッフが意見を言い合い、利用者さまが働きやすい環境を作ることが、結果的に地域からの評価にもつながる。すると、事業所の評判も上がり、安定した収益も生まれる。そうすれば、ちゃんと従業員にも給与を還元できる。

福祉はボランティアじゃない。でも、正しい事業所であることが、結果的にビジネスとしても成功する。 正しい事業所がどのようなものか、正解はありませんが、国からの給付金のベース金額を上げる「加算」を取りにいくというのも一つのかたちではないかと思います。

「加算」は事業所内で食事を提供したり、利用者さまを一般就労に導くなど、支援体制を構築することで受け取ることができる仕組みですが、ここを増やすことは月の利益額に大きく影響します。利用者さまは受けられる支援が手厚くなり、事業所も利益を増やすことができる。とはいえ、この「加算」を取るためにスタッフの負担が増えてしまい、現場での支援が手薄になってしまっては本末転倒です。経営と福祉、両方の考え方をバランス良く持つことが経営するうえでは大事だと感じています。

高知の福祉の在り方を変えていきたい

山木:これまで大変なポイントをお聞きしましたが、逆にどのようなポイントがメリットだったか、また今後どのように経営を進めていきたいか教えていただけますか?

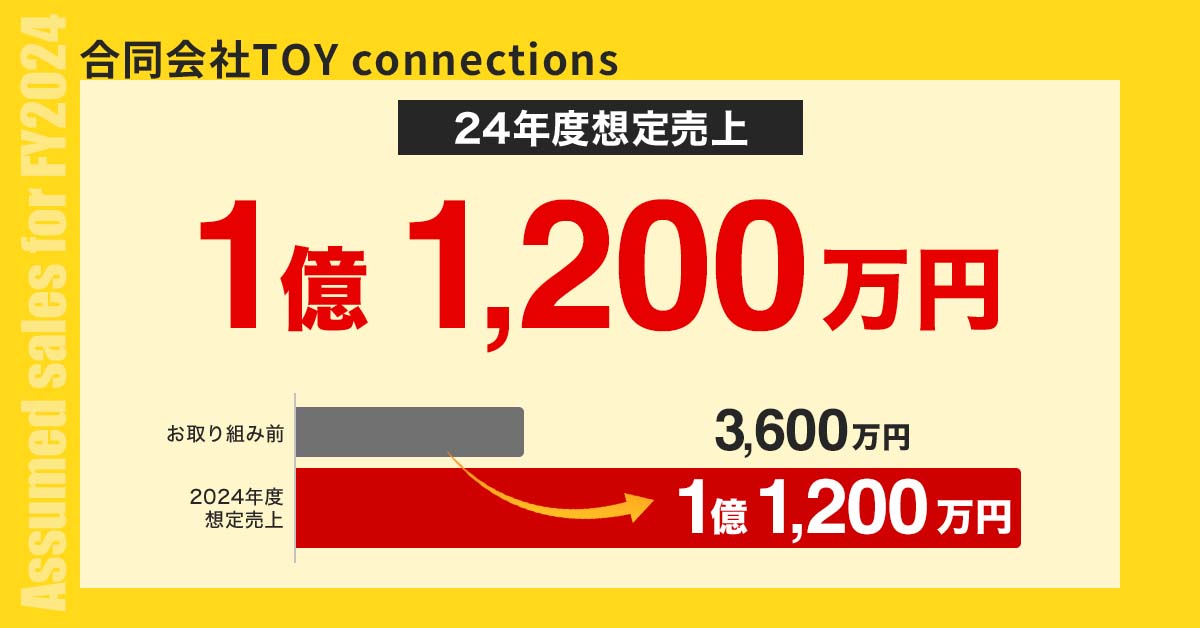

道倉さま:福祉事業を始めて、一番感じたメリットは、やっぱり利益の金額と安定感が大きいですね。現在、就労継続支援A型と障がい者グループホーム2棟を運営していますが、A型事業所の給付金は月430万円、グループホームの給付金は月160万円。これに加えて、弁当事業の売上もあるので、全体の月商は1,200万円ほどになります。

ただ、弁当はまだまだ増やしていかなければなりません。今は企業向けよりも高齢者向けの弁当販売に力を入れていて、リハビリ施設4拠点だけで200食近く売れている。 営業の手間も少なく、利益率も高いので、今後さらに伸ばせると感じています。

また、障がい者グループホームについては、運営してみて弁当事業との相乗効果が想像以上に大きかったですね。たとえば、デリバリー事業で余った食材をグループホームの食事に回すことで、食品ロスをなくせるし、結果的に利用者さまに豪華な食事を提供でき、定着率も上げられる。さらに、グループホームの世話人とサービス管理責任者を兼任できるようにすれば、利益もさらに上げられる。 もしデリバリー事業がなかったら、グループホームの食事提供はもっと大変だったはずです。

高知では就労継続支援A型の事業所が少ないため、地域から重宝されるのですが、同法人が障がい者グループホームも運営するとなると利用者さまを紹介いただけるケースも多く、そういった意味合いでも就労継続支援A型と組み合わせた運営モデルをつくって良かったと感じますね。

そして何よりのメリットは、利用者さまが成長していく様を最前列で見られることではないかなと思いますね。福祉事業は大変なことも多いですが、利用者さまが成長する姿を見ると、それまでの苦労が吹き飛びます。

たとえば、事業所に来たばかりのときには何もできなかった人が、少しずつ仕事を覚え、自分でできることがどんどん増えていく。表情も明るくなって、もっと仕事を頑張りたいと言ってくれる。これは、一般の人の成長よりもはるかに大きな喜びがあります。だからこそ、私たちも一般就労できる利用者さまを増やすことに力を尽くしたいですね。

実際、高知での一般就労は難しいと言われていますが、うちから1名、保険会社に就職した障がい者もいます。 高知では大手企業ですら障がい者雇用の意識が低く、そうした文化を変えていくことも、私たちの使命だと考えています。

就労継続支援A型事業所の本来の目的は、一般就労の促進です。でも、実際にはなかなか実現が難しい。そこで、どうすれば一般就労を増やせるかを常に考えています。

静岡の事業所では、「一般就労2日、就労継続支援B型2日」 という混合型の運営をしているケースもあるそうで、これを高知でも実践できないかと模索中です。

今後の経営方針としては、福祉事業をさらに拡大していきたいと考えています。特に、障がい者グループホームはどんどん増やしていき、障がい者の自立を支援することに力を入れていきます。 働く場を提供するだけではなく、生活の場も支援し、長期的に自立できる環境を整えていきたいですね。

また、就労継続支援A型事業所としては、本来の目的である「一般就労者の増加」を目指していきます。

さらに、放課後等デイサービスにも参入したいと考えています。 高知ではすでに放課後等デイサービスが飽和状態ですが、預かり保育のような形になってしまっている施設も多い。その中で、「就労を目指した訓練型の放課後等デイサービス」 を作りたいと考えています。

もし実現すれば、年齢別ではなく、知的レベルごとのクラス分け・支援分けができる。 これは、国の方針にも合致しています。今後、適切な訓練ができない放課後等デイサービスは淘汰される流れにあるので、しっかりとした事業所を作ることが重要です。

放課後等デイサービスも、最終的には利用者さまの自立が目的ですが、現在ある施設の多くは就労先の情報を持っていない。 でも、就労継続支援A型をやっている弊社なら、放課後等デイサービスの利用に留まらず、グループホームやA型事業所の利用による自立支援、そして一般就労につなげることができる。

つまり、「多角的な支援ができる体制」 を整えられるということです。一般就労を目指す障がい者の方々も、いきなり就職して心が折れてしまうケースもあります。でも、就労継続支援A型を経由すれば、「戻る場所がある」という心理状態で働ける。 これが大きな安心感につながるはずです。

多角的な支援という意味では、今後は就労継続支援B型の開業も視野に入れています。 A型、B型、グループホーム、放課後等デイサービスと、一貫した支援を提供できる仕組みを作りたいですね。

そのため、今後、GLUGには放課後等デイサービスや就労継続支援B型事業のパッケージモデルを作ってほしいと期待しています。私たちが実現したい福祉の形に対して、より良い形で支援してもらえれば、もっと多くの障がい者の方々の未来を変えられるはずです。

これからも、「働く場と生活の場」を支える仕組みを作り、障がい者の自立を本気で支援できる事業を展開していきたい。 そして、私たちの福祉事業から、高知の福祉の在り方を変えていきたいですね。

山木:素敵な理想だと思います。GLUGとしてもサポートできる範囲を拡げてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

<道倉さまの事業所>

成功事例の秘訣はこちら