サービス提供責任者は訪問介護事業所において介護サービスの計画・管理を担う専門職です。

訪問介護サービスの質を確保するために配置が義務付けられている現場と管理の橋渡し役として重要なポジションですが、夜勤があるのかどうか気になる方も中にはいるでしょう。

そこで今回はサービス提供責任者の夜勤の実態、平均回数、夜間対応訪問介護サービスの種類、夜勤時の主な業務内容、夜勤のメリット・デメリットなどを網羅的に紹介していきます。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

サービス提供責任者(サ責)には夜勤がある?

サービス提供責任者(サ責)の夜勤の有無は、事業所の形態やサービス内容によって異なります。訪問介護のみをおこなう事業所では日勤が中心で、夜勤はほとんどありません。

その一方で、グループホームや24時間体制の施設では、サービス利用者の生活支援や緊急対応によって夜勤が発生することがあります。夜勤の有無は、求人情報や勤務条件で必ず確認しましょう。

【夜勤がある事業所の特徴】

・グループホームや有料老人ホームなど入居型施設

・24時間体制での支援・介護を提供

・緊急時対応や夜間巡回業務が必要

【夜勤がない事業所の特徴】

・訪問介護や通所型サービス中心

・営業時間が日中に限定

・夜間の直接支援業務が不要

ここではサービス提供責任者の夜勤の実態を詳しく紹介していきます。

夜勤の実態

公益財団法人介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」によれば、回答を得られたサービス提供責任者(1,750人)のうち、夜勤ありが14.1%、なしが82.7%と夜勤がないケースが8割以上を占めています。

事業所タイプ別の夜勤状況は調査されていませんが、日中対応が中心の訪問介護事業所では夜勤が少なく、24時間体制が必要なグループホームや有料老人ホームなどの入居型施設では夜勤が発生しやすいと考えられます。

夜勤の有無は事業所の形態によって大きく異なるため、勤務条件や求人を確認する際には、事業所の種類をあらかじめ確認しておきましょう。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

夜勤の頻度と回数

公益財団法人介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」によると、サービス提供責任者の夜勤の平均回数は4.5回です。

夜勤回数ごとの割合は、以下の通りです。

| 月間夜勤回数 | 割合 |

| 1回から2回 | 25.2% |

| 3回から4回 | 17.8% |

| 5回から6回 | 14.4% |

| 7回から8回 | 8.5% |

| 9回から10回 | 4.5% |

| 11回以上 | 2.4% |

出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」

一般的な介護職員(ヘルパー)の夜勤は、平均月5.3回とサービス提供責任者より多い傾向があります。

サービス提供責任者は管理業務やサービス調整が主なため、夜勤は比較的少ないものの、入居型施設ではシフトに入る場合もあります。

仮眠・休憩の取り方

公益財団法人介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」によると、サービス提供責任者の夜勤中の仮眠・休憩は「十分とれる」が23.2%、「ある程度とれる」が48.8%、「とれない」が19.5%でした。

全体の7割が一定の仮眠・休憩を確保できている一方で、2割はとれない状況です。2割のサービス提供責任者が仮眠・休憩をとれないのは、主に以下の理由が考えられます。

- 服薬や見守りなど頻繁なサービス利用者対応の発生

- 転倒や体調の悪化などトラブル・緊急対応の発生

- 人員不足による業務の集中

- 日中に終わらなかった仕事の持ち越しなど

効果的な仮眠方法としては、90分未満の短時間仮眠で深い眠りを避ける、または2時間から3時間のまとまった睡眠を確保するなど、自身の状況に合わせた工夫が有効です。

休憩中もサービス利用者の安全確認体制を整え、緊急時に即対応できる状態を保つことが重要です。

また夜勤負担を軽減するためには、シフト調整や仮眠室の整備など事業所側の配慮も欠かせません。

夜間対応訪問介護サービスの種類

夜間対応訪問介護サービスは、主に夜間(おおむね18時から翌8時)に高齢者や障害者の在宅生活を支えるためのサービスです。

サービス利用者の状況やニーズに応じて、以下の3種類があります。

| 種類 | 特徴 | 向いているサービス利用者 |

| 定期巡回型 | 決まった時間に訪問し、安否確認や介助をおこなう | 定期的に支援が必要な方 |

| 随時対応型 | サービス利用者の呼び出しに応じ、必要時のみ訪問 | 緊急対応が多い方 |

| 複合型 | 定期巡回と随時対応を組み合わせて柔軟に対応 | 状況が変化しやすい方 |

ここでは夜間対応訪問介護サービスの種類を詳しく説明していきます。

夜間対応型訪問介護とは

夜間対応型訪問介護は、要介護高齢者や障害のある方が夜間(おおむね18時から翌8時)も安心して自宅で生活できるように、介護職員が訪問して支援する介護保険サービスです。

主な対象者や提供内容、利用条件は以下の通りです。

【対象者】

・要介護1以上の認定を受けている方

・独居または同居家族の夜間介護負担軽減が必要な方

【主な提供内容】

・定期巡回による安否確認、排泄介助、服薬支援、体位変換

・サービス利用者の通報に応じた緊急訪問

・サービス利用者・家族からの相談対応

・定期巡回型、随時対応型、複合型のいずれかによるサービス提供

【利用条件】

・介護保険の要介護認定を受けていること

・ケアプランに夜間対応型訪問介護が組み込まれていること

夜間対応型訪問介護の料金形態は、介護保険制度に基づいて設定されており、原則として介護保険サービス費用の1割から3割を自己負担します(残りは介護保険から給付)。

自己負担割合は、本人や世帯の所得に応じて決まりますが、内閣府の「介護保険費用・介護報酬改定・保険料・利用者負担の推移」によれば92%のサービス利用者の自己負担額が1割に該当します。

定期巡回・随時対応型サービス

定期巡回・随時対応型サービスは、要介護高齢者や障害のある方が自宅で安心して生活できるように、24時間体制で介護支援と安否確認をおこなう在宅介護サービスです。

「定期巡回」と「随時対応」を組み合わせることで、日常支援と緊急対応の両方に対応できるのが特徴です。

【サービスの仕組み】

・定期巡回:計画に沿って訪問し、安否確認・服薬支援・排泄介助などを実施

・随時対応:サービス利用者からの通報や連絡に応じ、必要時に訪問・介助をおこなう

【オペレーションセンターの役割】

・24時間体制で通報を受け付け

・状況判断後、近くの待機スタッフへ訪問依頼

・必要に応じて救急や医療機関と連携

【特徴とメリット】

・通常の訪問介護では対応しにくい夜間・早朝もカバー

・独居高齢者や夜間介護負担が大きい家庭に有効

・緊急時も迅速な対応が可能

計画的な支援と即時対応を両立し、24時間切れ目ない安心を提供するのが定期巡回・随時対応型サービスの強みです。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

通常の訪問介護との違い

夜間対応型サービスや定期巡回・随時対応型サービスは、通常の訪問介護と比べて提供時間・対応体制・柔軟性が大きく異なります。

通常の訪問介護は日中のあらかじめ決めた時間に訪問しますが、夜間対応型や定期巡回型は24時間体制で、緊急時にも対応できる点が特徴です。

| 項目 | 通常の訪問介護 | 夜間対応型・定期巡回型 |

| 提供時間 | 主に日中(例:8時から18時) | 24時間対応 |

| 対応範囲 | 事前計画に沿ったサービスのみ | 定期巡回+随時対応が可能 |

| 緊急対応 | 原則不可 | オペレーションセンター経由で即時訪問可 |

| 主な対象者 | 日中の支援が必要な方 | 夜間の安心確保や急変対応が必要な方 |

▼メリット

・夜間や早朝も対応可能で安心感が高い

・緊急時に迅速な訪問対応が可能

▼デメリット

・通常の訪問介護より費用が高くなる場合がある

・地域によっては事業所数が少なく利用が難しい

サービス利用者にとっては、必要な時間帯や安心度に応じてサービスを選べる点が大きなメリットです。

サービス提供責任者(サ責)の夜勤業務内容

サービス提供責任者(サ責)の夜勤業務は、入居系施設や24時間対応事業所でおこなわれ、日勤業務とは役割や対応範囲が異なります。

▼夜勤での主な業務内容

・サービス利用者の安否確認・見守り

・夜間の排泄介助・体位変換

・服薬確認や水分補給の支援

・緊急時の対応・救急要請

・夜間記録や引き継ぎ業務

【日勤との違い】

日勤はケアプラン作成、スタッフ調整、家族や関係機関との連絡などの管理業務が中心です。一方、夜勤は生活支援や緊急対応などの直接介助が主体で、少人数体制であることから臨機応変な判断力が求められます。

ここではサービス提供責任者の主な夜勤業務内容を詳しく紹介していきます。

オペレーター業務

サービス提供責任者(サ責)の夜勤では、入居施設や定期巡回・随時対応型サービスにおいて、夜間オペレーター業務を担う場合があります。

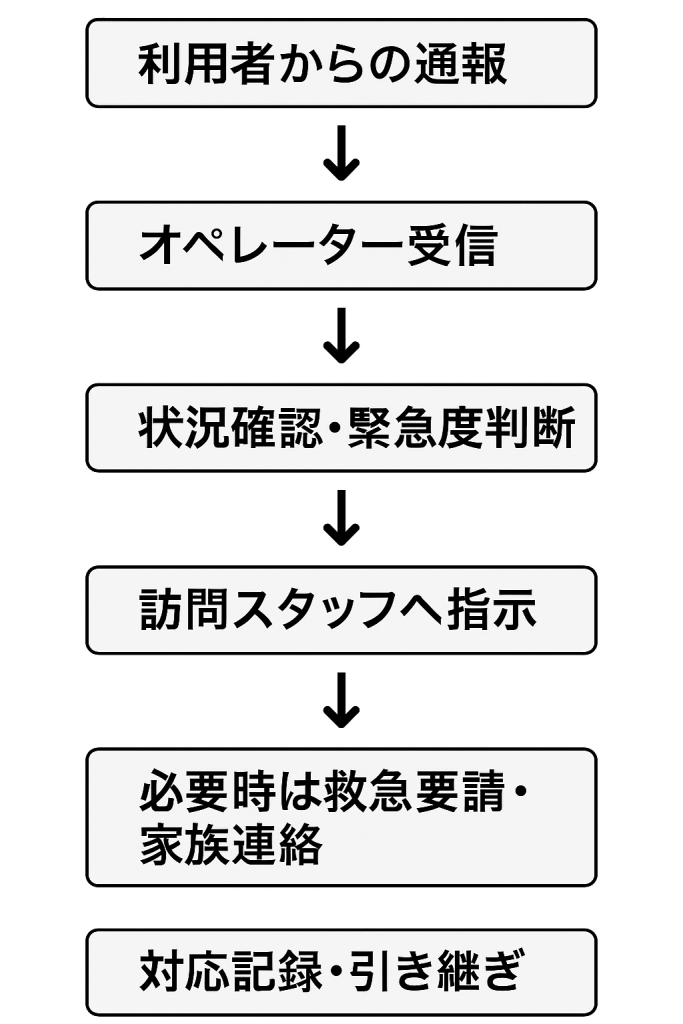

これはサービス利用者やスタッフからの通報・連絡を受け、状況を判断して適切な指示をおこなう役割です。

【主な業務内容】

・サービス利用者からの緊急コール受信(体調不良・転倒など)

・状況のヒアリングと緊急度の判断

・待機スタッフへの出動依頼

・必要に応じて救急要請や家族・医療機関への連絡

・対応記録の作成と次勤務への引き継ぎ

【求められるスキル】

・緊急時の迅速な判断力と冷静な対応力

・状況を正確に伝えるコミュニケーション力

・医療・介護知識と法令遵守意識

・複数案件を同時に処理できるマルチタスク能力

以下の対応フローとなりますが、サービス提供責任者の経験と判断力が直接的にサービス利用者の安心につながります。

緊急時の対応手順

サービス提供責任者の夜勤では、限られた人員体制の中で緊急事態に即時対応することが求められます。基本的な対応手順は以下の通りです。

【夜間緊急時の対応手順】

- 異常の発見・通報受信(巡回中の発見、サービス利用者やスタッフからの通報など)

- 状況確認(意識・呼吸・出血などを迅速に確認)

- 応急対応(止血・体位保持・心肺蘇生など必要に応じて実施)

- 応援要請・救急連絡(119番通報、待機スタッフや管理者への連絡)

- 家族・関係機関への連絡(状況報告と指示確認)

- 記録作成・引き継ぎ(対応内容を正確に記録し、次勤務へ伝達)

【よくある緊急ケースと対応例】

- 転倒・骨折:安全確保後、外傷確認、必要時は救急要請

- 体調急変(発熱・呼吸困難など):バイタル測定、医師や救急隊への連絡

- 徘徊・所在不明:施設内外を迅速に捜索、警察や家族へ連絡

- 服薬ミス:誤薬内容の確認、医師へ報告し指示に従う

夜勤では即断即決と正確な報告・連携がサービス利用者の安全確保に直結します。そのため、的確な対応マニュアルと日頃の訓練が不可欠です。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

記録と引継ぎ方法

サービス提供責任者の夜勤記録は、リアルタイム入力と5W1Hを基本とし、バイタル・服薬・実施ケア・異常/事故・通報対応・連絡履歴・判断根拠・未完了タスクを漏れなく残します。

記録媒体は原則としてタイムスタンプ付き電子記録を使用し、紙メモは速やかに転記して二重管理を避けます。

【引き継ぎの基本順序】

- 重要な変化

- 医師・家族からの指示

- リスクのあるサービス利用者情報

- 未完了タスク・次回予定

- 鍵・薬剤・金銭管理

口頭と記録を併用し、体温やSpO₂などの数値を具体値で伝えます。

【記入例】

日付/担当:2025年8月15日/佐藤 花子

巡回時刻:22:00/1:00/4:00

観察・実施ケア:1:00にB様の排泄介助(オムツ交換)、4:00にC様の体位変換

バイタル(時刻・値):22:00 体温36.4℃/SpO₂ 98%(B様)

服薬(有無・残数・ミス対応):22:00 就寝前薬1包服薬確認、残数異常なし

事故/ヒヤリ:なし 通報・救急対応:なし

連絡(誰に/内容):なし

未了タスク・注意点:朝食前にD様の血糖測定予定

次勤務への申し送り:E様が深夜3:00頃軽い頭痛を訴えるも、水分補給後安静で落ち着く。観察継続。

サービス利用者名はイニシャルや仮名を用い、業務内容は具体的かつ簡潔に記録することで、情報漏洩を防ぎながら引き継ぎの精度を高められます。

ただし、内部の公式介護記録(ケアプランや経過記録)や医療連携時は本名のフルネームが必要です。

つまり業務用の正式記録は実名、日々の引継ぎメモや共有用はイニシャルや仮名という使い分けをします。

サービス提供責任者(サ責)が夜勤をするメリット

サービス提供責任者が夜勤をおこなうことには、収入面やスキル面での以下のようなメリットがあります。

- 収入アップが期待できる

- スキルと対応力が向上する

- 利用者の夜間状態を把握できる

夜勤経験は日勤では得られない実践力を養い、より的確なサービス計画やスタッフ指導に活かせます。

また管理職や指導的立場を目指す際にも、夜間業務の経験はキャリア形成に有効な実績となります。

ここではサービス提供責任者が夜勤をするメリットを詳しく紹介していきます。

収入アップが期待できる

サービス提供責任者が夜勤をおこなう大きなメリットの1つは、収入アップです。多くの事業所では夜勤1回あたり3,000円から8,000円程度の「夜勤手当」が支給されます。

さらに労働基準法に基づき、22時から翌5時の勤務には深夜割増賃金(基本給の25%増)が適用されます。

例えば基本時給1,500円の場合、深夜時間帯は1,875円となります。仮に夜勤1回(8時間)のうち5時間が深夜時間帯なら、割増分は1,875円増、夜勤手当5,000円であれば1回で約6,875円の加算になります。

これを月4回おこなえば、月収が約27,500円増となり、年間では30万円以上の収入アップも可能です。

このように夜勤は負担もありますが、手当と割増が組み合わさることで安定的かつ明確に収入を伸ばせる働き方となります。

スキルと対応力が向上する

夜勤によって判断力や対応力の向上につながる場合があります。少人数体制で勤務することが多く、急変や緊急対応を自ら判断し行動する場面が増えます。

例えば、サービス利用者の体調急変時にはバイタル測定や応急処置をおこない、必要に応じて救急搬送を判断します。

転倒時には状況確認と安全確保を同時進行するなど、迅速かつ的確な対応が求められます。

夜間は日中より人員や医療資源が限られるため、制約のある環境で最善策を導き出す力も養われます。

これらの経験は、ケアマネジメントの精度向上やスタッフ指導、危機管理能力の強化に直結します。

夜勤経験で得たスキルは、主任サービス提供責任者や管理者などへのキャリアアップをする際にも高く評価されます。つまり夜勤は、収入面だけでなく、将来の役職や専門性向上にも有効な成長機会となるでしょう。

利用者の夜間状態を把握できる

夜勤をおこなうことで得られる大きなメリットの1つがサービス利用者の夜間状態を直接把握できることです。

夜勤では、就寝前から起床までの様子を観察でき、日中だけでは分からない生活リズムや体調変化を把握できます。

例えば就寝中の頻繁なトイレ利用や寝返りの有無、夜間の咳や呼吸状態、徘徊や不安行動の有無などを記録することで、24時間単位での生活パターンが明らかになります。

こうした情報はケアプラン作成や見直しに不可欠で、排泄介助の時間調整、夜間見守りの強化、服薬タイミングの最適化など、サービス利用者に合わせた支援計画に反映できます。

夜勤で得られる観察データは、サービス利用者の安全確保と生活の質向上に直結し、専門性を高める実践的な経験となります。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

サービス提供責任者(サ責)が夜勤をするデメリット

サービス提供責任者(サ責)が夜勤をおこなう際には、主に以下のようなデメリットがあります。

- 生活リズムの乱れ

- 精神的・身体的負担

- 責任の重さと孤独感

これらを軽減するためには、勤務前後の十分な休養、適度な仮眠、情報共有の徹底などが有効です。無理のないシフト調整や仲間との連携も、負担を減らす鍵となります。

ここではサービス提供責任者(サ責)が夜勤をするデメリットを詳しく紹介していきます。

生活リズムの乱れ

サービス提供責任者(サ責)が夜勤をおこなうと、睡眠サイクルの乱れによる健康への影響が生じやすくなります。

体内時計は昼間活動・夜間休息に適応しているため、夜勤による昼夜逆転は自律神経やホルモン分泌を乱し、以下のような不調を引き起こす可能性があります。

【主な健康面への影響】

・慢性的な疲労感・集中力の低下

・免疫力の低下による体調不良

・高血圧や糖尿病など生活習慣病のリスク増加

対策として、次のような工夫をすることで夜勤による生活リズムの乱れを最小限に抑え、健康と業務パフォーマンスを維持します。

【生活リズムを整える対策】

・就寝・起床時間をなるべく一定に保つ

・日中睡眠時は遮光カーテン・耳栓で睡眠環境を整える

・夜勤中は短時間の仮眠を取り、疲労を軽減

・就寝前のカフェイン・アルコールを控える

・消化の良い食事を心がける

精神的・身体的負担

サービス提供責任者の夜勤は、少人数体制で多くの業務を担うため、精神的・身体的負担が大きくなります。

精神面では、緊急時の即時判断や一人で責任を背負う孤独感がストレス要因になります。身体面では、夜間覚醒と昼間睡眠による体内時計の乱れや、巡回・介助などの肉体的労働が疲労を蓄積させます。

【主なストレス要因】

・緊急対応や判断のプレッシャー

・長時間の覚醒による集中力低下

・移乗・排泄介助などの身体的負荷

・孤独感や責任感による精神的疲弊

以下のような適切なセルフケアと職場での支援体制があれば、夜勤の負担を和らげ、安定した業務遂行が可能になります。

【負担軽減のセルフケア方法】

・夜勤前後の十分な休養と質の高い睡眠

・仮眠やストレッチでこまめに疲労回復

・同僚や管理者と情報共有し孤立感を減らす

・バランスの取れた食事と水分補給

責任の重さと孤独感

サービス提供責任者(サ責)の夜勤は、少人数体制での勤務が多く、責任の重さと孤独感が大きな負担となります。

夜間は管理者や医療スタッフが不在な場合もあり、体調急変や事故などの緊急時には最終判断を1人で下さなければならない場面もあります。

例えば、サービス利用者の転倒や急な呼吸困難に対し、救急搬送の要否を即断しなければならない場面も少なくありません。

また深夜の静まり返った施設で巡回や対応をおこなうことは、精神的な緊張や孤立感を増幅させます。

【メンタルヘルス維持のポイント】

・同僚や管理者と日頃から連絡・報告体制を整える

・勤務外でも気軽に相談できる仲間を持つ

・休憩時に軽いストレッチや深呼吸で緊張を和らげる

・業務後は十分な睡眠と趣味の時間でリフレッシュ

責任の重さを1人で抱え込まず、チーム全体で支え合える体制をつくることが、夜勤を安全かつ長く続けるための鍵となります。

よくある質問

サービス提供責任者(サ責)は夜勤はできますか?

サービス提供責任者は、事業所の形態によっては夜勤ができます。入居型施設や24時間対応型では夜勤を担当する場合があります。

サービス提供責任者(サ責)は非常勤でも働ける?

サービス提供責任者は非常勤でも勤務可能です。事業所の規模やシフトに応じて、週数日勤務など柔軟な働き方ができます。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

まとめ

サービス提供責任者の夜勤は、収入アップやスキル向上、サービス利用者の夜間状態の把握など多くのメリットがありますが、生活リズムの乱れや精神的・身体的負担といったデメリットも伴います。

安定した収入を長期的に確保するには、夜勤を続けるよりも福祉フランチャイズ加盟店のオーナーとして経営に携わるほうが時間や体力の制約を減らしつつ継続的な収益を見込めるでしょう。

福祉フランチャイズは、福祉を知り尽くした本部が経営ノウハウの提供や行政対応、書類作成代行、集客、営業などをサポートしているため、経営者未経験でも早期に成功しやすい傾向にあります。