障がい福祉に興味を持つ方の中には、「就労継続支援A型」という事業を聞いたことがあるかもしれません。

就労継続支援A型事業所は、サービス利用者と事業所経営者の双方にとってメリットのある福祉サービスであり、今後も需要が増していくと見込まれています。

この記事では、就労継続支援A型事業所の概要やその他の就労継続との違い、利用方法などを詳しく解説していきます。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、障害や難病によって一般企業で働くことが困難な方を対象とした福祉サービスのことです。

サービス利用者に働く場を提供しつつ、日々の労働を通じて、自立に向けた支援をおこないます。

この福祉サービスは、障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)で国によって定められており、「障がいの有無に関わらず、誰もが共生する社会の実現」を目的としています。

職業訓練や就労機会の提供

就労継続支援A型の特徴は、職業訓練と就労機会の提供を同時におこなうことです。

就労継続支援A型の利用者に事業所で働いてもらいながら、一般企業への就労(以下、一般就労)に必要なビジネススキルのトレーニングをしていきます。

なお、就労継続支援A型事業所では利用者と雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給与を支払われます。

事業所は国から給付金(月額12~14万円/人)を受け取れるため、給与との差額が利益となります。

なお、GLUGでは就労継続支援A型事業の開業・運営をトータルでサポートするサービスを提供しています。

就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

就労継続支援A型事業所の利用対象者

就労継続支援A型は、以下どちらかに当てはまる方が対象となります。

- 身体障害・知的障害・発達障害のいずれかの精神障害を抱えている

- 対象とされる399種の難病を持っている方

出典:厚生労働省「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて」

また原則18歳から65歳未満で、次の条件を満たしている必要があります。

- 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

- 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

例外として、次の要件を満たす場合は65歳以上も利用することができます。

【65歳以上の要件】

65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能。

出典:厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」

ただし、この例外は市区町村の審査を通過する必要があるほか、事業所によっては雇用契約で65歳まで年齢制限を設けている場合があるため、事前に確認しておきましょう。

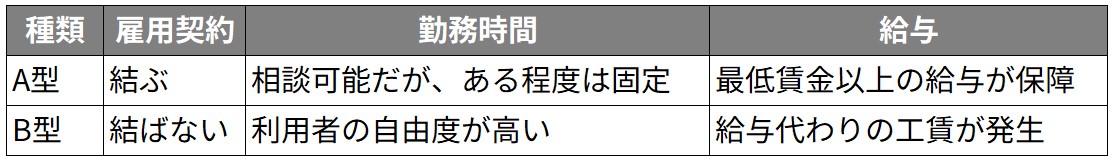

就労継続支援B型との違い

就労継続支援A型と近いサービスに就労継続支援B型がありますが、以下のように、最大の違いはB型では雇用契約を結ばないことです。

B型は、あくまでも雇用契約に基づいて働くことが難しい方を対象とした福祉サービスのため、利用者は仕事よりも体調面や精神面を優先することができます。

また、雇用契約を結ばないため、給与代わりの「工賃」が発生しますが、この工賃は多くの事業所では最低賃金を下回る傾向があります。

ただし、各自治体で見直しが行われており、平均工賃については上昇傾向にあります。

A型もB型も利用者の自立を目的とした支援であることには変わりません。

どちらの就労継続が向いているかは主治医の判断によるため、就労継続の利用を検討している方は相談してみましょう。

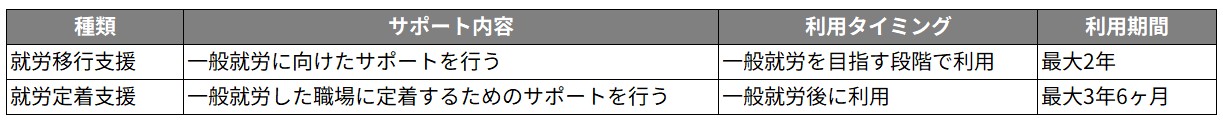

就労移行支援や就労定着支援との違い

前述したよう、福祉施設で働きながら自立した生活を目指すための福祉サービスが就労継続支援A型と就労継続支援B型です。

一方、就労支援系の福祉事業は他にもあり、就労移行支援と就労定着支援の2種類が挙げられます。

就労移行支援とは、障がいや難病のある方を対象として、一般就労に必要なトレーニングや就職活動のサポートをおこなう福祉サービスのことです。

就労継続支援と違い、あくまでも一般就労のためのサービスであるため、原則給与・工賃は発生しません。

トレーニング以外にも、一般就労するための相談や必要書類の作成、求人情報の紹介など幅広いサポートをおこなっているため、1人で就職活動するよりも負担を減らせます。

一方、就労定着支援とは、一般就労後の利用者が職場で長く定着できるようにサポートする福祉サービスのことです。

月1回以上の面談で職場や生活に関する課題をヒアリングし、アドバイスをおこなうことで解決に導きます。

課題の状況によっては、職場への訪問、医療機関・福祉機関との連絡調整を行うことで、長く働くための環境作りを行っています。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

就労継続支援A型事業所での具体的な仕事内容

就労継続支援A型事業所によって提供されている仕事は異なりますが、どのような仕事があるのでしょうか。

ここでは就労継続支援A型事業所で提供されている主な仕事内容を紹介していきます。

調理・盛り付け

事業所によっては、弁当や惣菜の調理・盛り付け作業が提供されています。具体的には、食材のカット、下ごしらえ、調理済み料理の盛り付け、パック詰め、衛生管理などが主な業務です。

作業手順が決まっているため、初めての方でも取り組みやすいのが特徴です。通常は分業制が導入されており、サービス利用者の体調や得意分野に応じた作業を担当できます。安全や衛生に関する指導もあるため、安心して働けます。

清掃

施設内外の清掃作業を仕事として取り入れている事業所もあります。主な業務は、床やトイレの清掃、ゴミの回収、窓ふきなどで、オフィスビルや店舗、公共施設などの清掃を担当します。

作業はマニュアルに沿って進められ、未経験でも取り組みやすいのが特徴です。また、清掃道具の使い方や作業手順についての丁寧な指導があり、体調に合わせた業務の調整もしやすい傾向にあります。

データ入力

就労継続支援A型事業所では、データ入力の仕事も提供されています。名刺情報やアンケート結果、商品情報などを、パソコンで正確に入力するのが主な業務です。

決められたフォーマットに従って入力するため、タイピングができれば未経験でも始めやすい業務です。集中力は必要ですが、体力に自信がない方にも向いています。

作業の正確さやスピードを高められるようにスタッフがサポートしており、スキルアップにもつながります。

備品整理などの軽作業

備品整理や仕分けなどの軽作業も事業所も多く存在します。主な業務は、文房具や日用品の在庫確認、棚への補充、指定場所への移動や整頓などです。

ほかにも、梱包や発送準備などのシンプルな作業を担当することもあります。手順が決まっているほか、身体への負担も少ないため、作業に慣れていない方でも安心して取り組めます。

農作業

野菜や花の栽培などの農作業に取り組む事業所も増えています。主な業務は、苗の植え付け、水やり、草取り、収穫、出荷前の仕分けや袋詰めなどです。

屋外での作業が多く、自然の中で身体を動かしながら働けるのが特徴です。作業は分担制で進められ、サービス利用者の体調やペースに応じて無理のない範囲で取り組めます。

接客や配膳

カフェなどの飲食店では、接客や配膳の仕事を担当する場合があります。主な仕事には、来客対応、注文受付、料理や飲み物の提供、食器の片付け、簡単な清掃などがあげられます。

対人業務が中心ですが、マニュアルに沿って丁寧にサポートしてもらえるため、未経験でも安心して始められます。人と関わる仕事を通じて、コミュニケーション力や接客マナーも自然と身につき、自信にもつながります。

画像加工などのデザイン

事業所によっては、画像加工やチラシ制作などのデザイン業務をおこなっている場合もあります。主な仕事内容は、写真のトリミングや色補正、バナー作成、印刷物のレイアウト調整などです。

PhotoshopやIllustratorなどの専用ソフトを使用することが多く、パソコン作業が中心となります。クリエイティブな仕事に興味がある方に適しており、未経験から実務経験を積むことができます。

ポスティング

事業所によっては、地域の住宅や店舗にチラシ・パンフレットを配布するポスティング業務をおこなうこともあります。

担当エリアを地図で確認しながら、各家庭のポストにチラシを投函していくのが主な仕事です。歩いて配布するため、適度な運動にもなり、屋外での活動が好きな方に向いています。

複数人で作業をおこなう場合も多く、同僚とコミュニケーションを取りながら作業できるのも特徴です。

平均給与

前述しましたが、就労継続支援A型事業所では利用者と雇用契約を結ぶため、法令に基づく最低賃金以上の給与(時給)が保障されています。

厚生労働省が発表した「障害者の就労支援対策の状況」によれば、令和4年度就労継続支援A型事業所の全国平均給与は以下の通りです。

月額:83,551円

時給(時間額):947円

就労継続支援A型事業所全体でも賃金は上昇傾向にあり、事業所によっては、利用者のスキルアップの度合いに応じて、昇給させている場合もあります。

就労継続支援A型事業所の利用料が無料になる条件

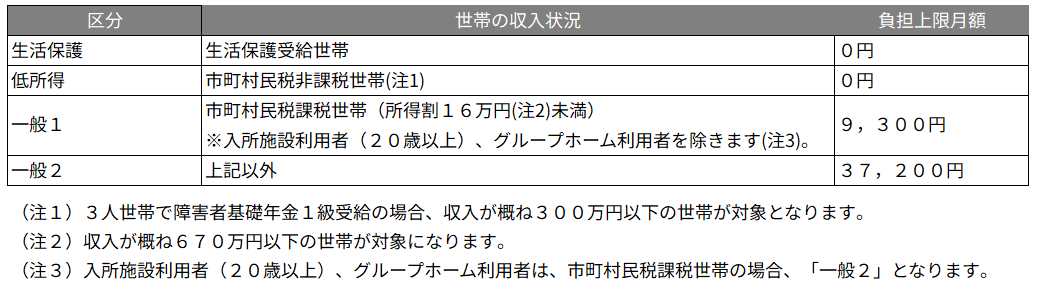

就労継続支援A型事業所の利用料は、サービス利用者の前年度の世帯収入によって無料・有料のどちらかになります。

生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯(住民税非課税世帯)の場合、就労継続支援A型事業所の利用料は無料になります。

生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯の目安などは、以下の通りです。

| 区分 | 生活保護 | 低所得 |

| 世帯収入の状況 | 生活保護受給世帯 | 市町村民税非課税世帯 |

| 年収の目安 | 年収156万円未満※ | 年収204万4千円未満 |

| 利用料 | 0円 | |

※都内で1人暮らしをしている場合です。居住地域と世帯人数で異なります。

就労継続支援A型事業所の利用料が発生するケース

就労継続支援A型事業所の利用料は1日500円から1,200円前後が自己負担額の相場であり、以下の計算式で月の利用料を計算します。

サービス利用料(月)=1日の自己負担額×利用日数

利用料は行政が9割負担・サービス利用者が原則1割負担という仕組みになっており、サービス利用料1日1万円の就労継続支援A型事業所の場合、請求される自己負担額は1日1,000円となります。

また利用料が発生するサービス利用者の場合でも前年度の世帯収入によって月の負担上限額が定められています。

一定以上の世帯収入があるサービス利用者の場合、月の負担上限額は以下の通りです。

| 区分 | 一般1 | 一般2 |

| 世帯収入の状況 | 市町村民税課税世帯 | その他 |

| 年収の目安 | 年収156万円以上※ | 年収204万4千円以上 |

| 利用料の負担上限額 | 9,300円 | 37,200円 |

※都内で1人暮らしをしている場合です。居住地域と世帯人数で異なるため、都内以外では年収156万円未満でも利用料が発生する場合があります。

計算上は負担上限額を超えた日数で就労継続支援A型事業所に通ったとしても負担上限額以上の利用料を請求されることはありません。

また負担上限額に達しない日数で通った場合は実費となり、サービス利用料1日1万円で自己負担額1,000円のA型事業所に通った日数が8日だった場合、請求される利用料は8,000円になります。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

就労継続支援A型事業所における利用・料金の仕組み

就労継続支援A型事業所ですぐ働こうと思っても、利用するためには事前に申請しなければなりません。

またサービス利用者の状況によって、事業所の利用料は異なります。

ここでは、利用方法と利用料をそれぞれ詳しくご紹介します。

利用申請をする

就労継続支援A型事業所を含む福祉サービスを利用する場合、自治体で「障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)」の申請をする必要があります。

受給者証を申請し、福祉サービスを利用する流れは、以下の4ステップです。

- 障がい福祉窓口で利用申請

- サービス等利用計画(案)の作成・提出

- 受給者証発行

- 事業所と雇用契約締結

利用者に必要な支援内容などをまとめたサービス等利用計画は、相談支援員に作成代行を依頼することもできます。

また受給者証の申請から発行までには1~2ヶ月ほどかかるため、早く就労継続支援A型事業所で働きたいという方は、前もって申請し、同時並行で事業所探しをおこなうと良いでしょう。

必要な利用料金

就労継続支援A型事業所の利用料金は、事業所を利用した日数と世帯収入(本人と配偶者)によって決まります。

通所した日数が多ければ、それに比例して負担が大きくなると思う方もいるかもしれませんが、区分ごとに上限額が設けられています。

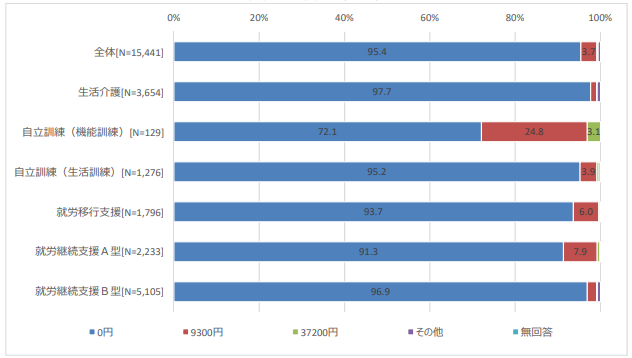

「生活保護」と「低所得」の2区分は利用料金0円ですが、実際は91.3%の方がこのどちらかに区分され、無料で就労継続支援A型事業所を利用しています。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業 食事提供体制加算等に関する実態調査報告書」より、利用者負担額の分布

また、利用料金が0円になる区分に分類されていなくても、事業所によっては独自ルールで「利用料金免除制度」を採用している場合があるため、あらかじめ確認しておきましょう。

「利用料金免除制度」は、あくまでも事業所の考えや方向性の違いで導入されている場合もある制度です。

利用料金が発生する事業所では、利用者により良い支援を提供するために利用料金を就労継続支援A型事業所の運営資金に充てています。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

利用料金の支払い方法

利用料の支払い方法は、就労継続支援A型事業所によって異なりますが、口座振替や給料からの天引き、現金徴収でおこなわれています。

「利用料を徴収するなんておかしい」と思う方もいるかもしれませんが、徴収された利用料は就労継続支援A型事業所の人件費や食材費などに充てられており、就労継続支援A型事業所の運営と支援の提供をおこなう上では必要不可欠な費用となります。

就労継続支援A型事業所の利用料免除措置について

就労継続支援A型事業所を無理なく利用できるように国や行政がサービス利用者の負担を減らすためのさまざまな利用料免除措置を整備しています。

ここでは主な利用料などの免除措置などを紹介していきます。

なお行政独自の助成金制度や免除措置などを実施している場合もあるため、気になる方はこれから紹介する内容と併せてお住まいの地域の行政窓口にも問い合わせましょう。

特別の事情による減免

就労継続支援A型事業所のサービス利用料は一定以上の世帯収入がある場合、原則1割負担となりますが、和歌山市の利用者負担減免措置などのように多くの行政で利用料の減免・軽減をおこなう制度が整備されています。

あくまでも就労継続支援A型事業所の事業者側の判断となりますが、事業者が届出を申請している場合、利用料は自己負担額なし、もしくは1割未満となります。

昼食代の軽減

サービス利用者のために昼食を有償、もしくは無償で提供している就労継続支援A型事業所もあります。

有償の場合は原則自己負担となりますが、厚生労働省の「障害者の利用者負担」で説明されているとおり、減免措置が用意されています。

世帯収入の区分の低所得・一般1に該当する方は自動的に食材費のみの負担となり、実際に発生する金額の約3分の1の負担となります。

ただし、外食や弁当などを持ち込んでいる場合は対象外であり、あくまでも事業所側が食事や弁当を提供しているのみに軽減措置が適用されます。

生活保護移行防止

生活保護移行防止は、利用料や食事代などの負担によって生活保護の対象になってしまう場合に生活保護の対象から外れる範囲までサービス利用者の負担をさらに軽減する制度です。

厚生労働省の「障害者の利用者負担」で説明されているとおり、サービス利用料や昼食代の減免・軽減をおこなっても、負担によって生活保護の対象から免れない場合は、生活保護の対象にならない額まで負担上限月額や食事の実費負担額などを引き下げます。

グループホーム利用者の家賃補助

厚生労働省の「障害者の利用者負担」で説明されているとおり、グループホームに入居している区分の生活保護・低所得に該当する方が就労継続支援A型事業所に通う場合、グループホームの家賃を対象に1人当たり月額上限1万円を補足給付がおこなわれます。

グループホームの家賃が1万円未満の場合、実費が支給されます。

複数サービスの利用料金を合算

区分の一般1に該当する市町村民税課税世帯の場合、就労継続支援A型事業所や障がい者向けグループホームなど複数の障がい福祉サービスを利用していても、負担上限月額は合算されるため、負担上限月額は9,300円から変化することはありません。

例えばグループホームとA型事業所を利用していても、負担上限月額18,600円になることはなく、合算されることによって9,300円のままとなります。

区分の生活保護と低所得に該当する方は負担上限月額が0円であり、複数の障がい福祉サービスを利用しても自己負担はありません。

兵庫県国民健康保険団体連合会の「上限額管理について」で説明されている通り、同一月に複数の障がい福祉サービスを利用していることが分かっている場合、事業所側が該当するサービス利用者の負担上限月額の自己負担で済むように対応する必要があります。

高額障害福祉サービス等給付費

厚生労働省の「障害者の利用者負担」で説明されているとおり、1人で複数の障がい福祉サービスなどを利用していたり、同じ世帯で障がい福祉サービスなどを利用している家族が複数人いることで負担上限月額の合算額が基準値を超える場合、高額障害福祉サービス等給付費によって超えた費用分が払い戻しされます。

高額障害福祉サービス等給付費で合算となる費用は障がい福祉サービスの利用料だけではなく、障害児通所支援・入所支援や介護保険サービス、補装具の費用も対象となります。

多くの行政で高額障害福祉サービス等給付費の対象となるサービス利用者に通知が送付されており、払い戻しを受けるためにはサービス利用者が申請する必要があります。

まとめ

就労継続支援A型事業所では、一般企業では働くことが難しい障がいや難病を持つ方を雇用し、自立に向けた支援を提供しています。

全国に就労継続支援A型事業所はありますが、事業所によって方向性や仕事内容などは大きく異なります。

自分に合うかどうかを判断するためにあらかじめ見学や体験利用を使って、雰囲気を確かめることが大切です。

一方、ビジネスとしての目線で見た就労継続支援事業としては、事業所数は年々増えているものの、障がい者の数はそれ以上に増加しており、まだまだ供給が十分な状態だとはいえません。

就労継続支援A型事業所は、障がいや難病を持つ方の雇用と自立した生活に向けたトレーニングをおこなうことで報酬を受け取れるビジネスモデルであり、今後も需要が増加していくと見込まれています。

企業の人手不足を解決できるほか、社会貢献にも繋がるビジネスモデルであるといえるため、この機会に検討すると良いでしょう。

就労継続支援A型事業所の相談はGLUGで

GLUGでは就労継続支援A型事業の開業・運営支援トップクラスの実績のもと、障がい福祉に参画する経営者を支援しています。

国への申請や物件探し、人材採用、生産活動など、立ち上げから経営までトータルサポートしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

就労継続支援A型事業やGLUGのサポートについて詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00