障害者控除が適用されることで所得税や住民税、相続税が抑えられますが、どのような条件があるのか分からない方も中にはいるのではないでしょうか。

そこで今回は障害者控除の概要や適用条件、控除額の計算式・計算例、申請方法などを網羅的に解説していきます。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

障害者控除とは?

障害者控除とは、納税者本人やその扶養親族が障害者である場合に、所得税や住民税の課税所得から一定額を差し引ける制度です。

障害者の生活支援を目的とした所得控除の1つであり、課税所得を減らすことで日頃の生活の負担を軽減しています。

所得控除には主に以下の3種類があり、障害者控除は「人的控除」に分類されます。

- 人的控除(配偶者控除、扶養控除、障害者控除など)

- 物的控除(社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除など)

- 雑損控除(災害・盗難・横領による損失に関する控除)

障害者控除は、障害の度合いに応じて「一般障害者」「特別障害者」に区分され、それぞれ控除額が異なります。

税金の軽減額はいくら?

障害者控除による税の軽減額は、障害の度合いや同居の有無によって異なります。控除は所得税・住民税の計算時に適用され、課税所得を減らすことで税額を軽減する仕組みです。

以下は、障害区分ごとの控除額です。

| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |

| 一般障害者 | 27万円 | 26万円 |

| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |

| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |

「同居特別障害者」とは、重度の障害を持つ「特別障害者」と同一生計でかつ同居している扶養親族を指し、より高い控除額が設定されています。

たとえば、同居する親が特別障害者に該当する場合、所得税で75万円、住民税で53万円の控除が適用されます。

控除を受けるには、年末調整や確定申告で該当者の状況を正確に申告する必要があります。

一般障害者と特別障害者の違い

一般障害者は、日常生活にある程度の支障があるものの、常時の介護を必要としない比較的軽度から中程度の障害を持つ方が対象です。

一方、特別障害者は、常に介護が必要な重度の障害を持つ方で、生活全般にわたり継続的な支援が必要な状態を指します。

主な障害者手帳と等級に基づく区分の例は、以下の通りです。

| 種類 | 一般障害者 | 特別障害者 |

| 身体障害者手帳 | 3級から6級 | 1級から2級 |

| 療育手帳 | B判定(中軽度) | A判定(重度) |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 2級から3級 | 1級 |

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

障害者控除の対象者

障害者控除の対象となるのは、納税者本人または扶養親族が法令により障害を持つ状態にあると認められた場合です。

障害の度合いは、手帳の等級や医師の診断書などに基づいて判断されます。主な対象者は以下の通りです。

- 身体障害者手帳を所持している方

- 療育手帳を所持している方

- 精神障害者保健福祉手帳を所持している方

- 障害年金を受給している方

- 常時寝たきりや認知症などで継続的な介護を必要とする方など

障害者控除の対象になるかどうか不明な場合は、税務署や自治体窓口で確認すると良いでしょう。

障害者手帳所持者の適用条件

障害者控除を受けるには、原則として一定の条件を満たす障害者手帳の所持が必要です。手帳の種類や等級により、「一般障害者」または「特別障害者」に区分され、控除額が異なります。

各種障害者手帳と適用条件の関係は以下の通りです。

| 種類 | 一般障害者 | 特別障害者 |

| 身体障害者手帳 | 3級から6級 | 1級から2級 |

| 療育手帳 | B判定(中軽度) | A判定(重度) |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 2級から3級 | 1級 |

手帳なしでも控除を受けられる場合

障害者手帳を持っていなくても、一定の条件を満たせば障害者控除を受けられる場合があります。市町村長の認定により、障害者に準ずる状態と判断された場合に適用されます。

たとえば、要介護認定を受けていて常時の介護が必要な高齢者や認知症により日常生活に著しい支障がある方などが該当します。

認定を受ける手続きの流れは以下の通りです。

- 市区町村の窓口に「障害者控除対象者認定書」の発行を申請

- 医師の診断書や要介護認定結果など、必要書類を提出

- 市区町村が障害の程度を審査し、認定書を交付

- 認定書を確定申告や年末調整時に添付し、控除を申請

障害者控除を受けられる可能性がある場合は、まずは自治体窓口で相談すると良いでしょう。

家族の障害者控除について

配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合、納税者は障害者控除を受けることができます。

控除額は障害の度合いや同居の有無によって異なり、同居している方が特別障害者の場合は、より高額な控除が適用されます。

| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |

| 一般障害者 | 27万円 | 26万円 |

| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |

| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |

障害者控除の対象となる扶養親族は、障害者控除の条件に加えて、以下の扶養親族の条件も満たす必要があります。

- 納税者と同一生計にあること

- 年間の所得が48万円以下(給与所得者の場合、年収103万円以下)であること

- 16歳以上で、扶養控除の対象となっていること

- 納税者の6親等以内の血族または3親等以内の姻族であること

障害者控除の金額

障害者控除は「課税所得 × 税率」に影響するため、所得から控除額を差し引いた後の課税所得に対して税額が決まります。

| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |

| 一般障害者 | 27万円 | 26万円 |

| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |

| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |

障害者控除における所得税と住民税の特徴は、以下の通りです。

- 所得税:所得に応じて5%から45%が設定される

- 住民税:税率は一律10%

一般障害者の控除額の計算

一般障害者の控除額の計算をするには、課税所得金額を算出してから該当する所得税の税率を確認し、一般障害者の控除額にその税率をかける必要があります。

一般障害者の控除額は所得税で27万円ですが、年収250万円であれば以下のように計算します。

【年収250万円の計算例(所得税)】

- 基礎控除(※48万円) + 障害者控除(27万円) = 所得控除額(75万円)

- 年収250万円 – 給与所得控除(250万 × 30% + 8万円)- 所得控除額(75万円)= 給与所得控除額83万円

- 障害者控除(27万円)× 所得税83万円の税率(5%)= 13,500円

上記の例では年収250万円なので、基礎控除は48万円に該当・障害者控除と足して所得控除額を算出します。

出典:国税庁「No.1199 基礎控除」

また年収250万円なので、給与等の収入金額は1,800,001円から3,600,000円までに該当し、給与所得控除の計算式は収入金額×30%+80,000円となります。

出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」

また年収250万円から給与所得控除と所得控除額75万円を差し引くと、給与所得控除額83万円になります。

国税庁の所得税の速算表を確認すると、給与所得控除額83万円は税率5%に該当するため、以下の計算式で最終的な一般障害者の控除額を計算します。

障害者控除 × 該当する所得税の税率= 一般障害者の控除額

税率5%の場合、一般障害者の控除額は13,500円となります。

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

なお計算式は年度によって変わる場合もあるため、必ず最新の計算式を確認するようにしましょう。

住民税の場合は税率が一律10%であり、一般障害者の住民税の控除額26万円の場合は以下の計算式で26,000円が住民税から差し引かれます。

一般障害者の住民税の控除額26万円 × 10% =障害者控除で差し引かれる住民税の金額

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

特別障害者の控除額の計算

特別障害者に該当する場合、所得税では40万円、住民税では30万円が課税所得から控除されます。

同居する扶養親族が特別障害者の場合は「同居特別障害者」となり、控除額は所得税で75万円、住民税で53万円に増額されます。

計算式は一般障害者の控除額を算出する際の計算式と同一であり、以下の手順で計算することができます。

▼会社員(年収350万円)の同居している親が同居特別障害者の場合の計算例

- 給与所得控除:350万円 × 30% + 8万円 = 113万円

- 給与所得:350万円 − 113万円 = 237万円

- 所得控除:基礎控除48万円+同居特別障害者控除75万円=123万円

- 課税所得:237万円 − 123万円 = 114万円

- 所得税(税率5%):114万円 × 5% = 57,000円

障害者控除の申請手続き

障害者控除を受けるには、以下いずれかの方法で申請する必要があります。

- 年末調整

- 確定申告

障害者控除を受けることで所得税や住民税の負担が軽減されるため、対象になっている方は忘れずに手続きをおこないましょう。

申請するタイミングは、原則としてその年の所得に対する申告をおこなう時です。

ここでは年末調整と確定申告、それぞれの申請方法を詳しく紹介していきます。

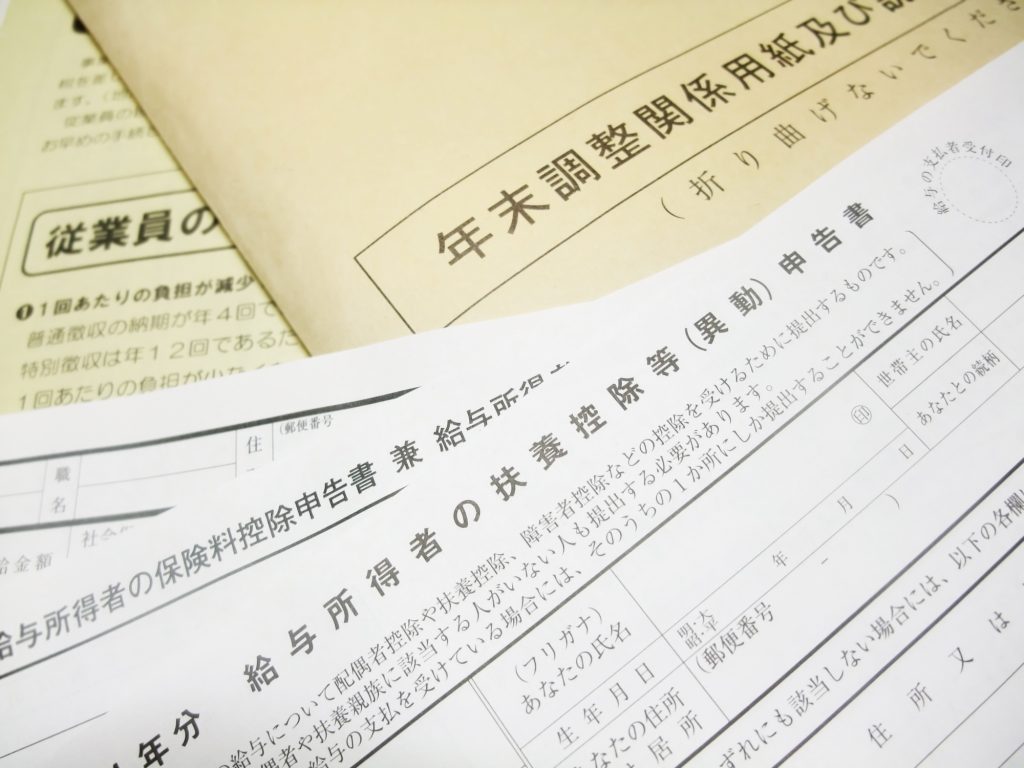

年末調整での申請方法

会社員が障害者控除を受けるには、年末調整の際に勤務先へ必要書類を提出し、控除の適用を申請します。

毎年11月から12月に実施される会社の年末調整のタイミングで手続きすることで、翌年度の所得税や住民税の計算に反映されます。

申請に必要な書類と提出内容は以下の通りです。

- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(控除対象の障害者を記載)

- 障害者手帳の写し(身体・精神・療育のいずれか)または障害者控除対象者認定書

提出期限は勤務先の指定日までとなりますが、提出が遅れると年末調整に間に合わなくなるため、対象となる方は早めの準備が重要です。

提出後、勤務先が税額を調整してくれます。控除が漏れた場合は、確定申告で修正できます。

確定申告での申請方法

年末調整を受けていない場合や申告内容に変更がある場合などは、確定申告での手続きが必須となります。

原則として確定申告の提出期間は2月16日から3月15日ですが、開始日と最終日が土日祝になる場合は、翌営業日が開始日・最終日となります。

確定申告での申請方法には、窓口での申請と電子申請の2通りがあります。それぞれの流れは以下の通りです。

【窓口に提出する場合】

- 税務署で確定申告書を入手・記入

- 障害者控除欄に該当者情報を記入

- 必要書類(障害者手帳の写しや市区町村の認定書)を提出

【e-Taxを利用する場合】

- e-Taxで使う利用者識別番号の入手

- 電子証明書の取得(マイナンバーカード等)

- 申請データを作成

- 必要書類をPDFなどで添付し申請

e-Taxではインターネット上で手続きが完結するほか、1月上旬からデータを送信できるため、比較的早く確定申告を終わらせられます。

必要書類と申請時の注意点

障害者控除を受けるには、必要書類をすべて準備・提出する必要があります。万が一、不備があると控除が認められない場合があるため、以下の必要書類を事前に確認しておきましょう。

【必要書類一覧】

- 障害者手帳の写し(身体・精神・療育いずれか)

- 障害者控除対象者認定書(手帳がない場合、市区町村発行)

- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(年末調整の場合)

- 確定申告書(確定申告の場合)

申告内容と証明書の内容が一致しているかを再確認することが大切です。例えば同居特別障害者の申告内容と住所が一致していなければ同居とみなされず、控除額が一般障害者の金額に減額されてしまう場合があります。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

相続税における障害者控除

相続税では、相続人が障害者である場合に「障害者控除」が適用され、相続税額を軽減できます。障害者の生活保障を目的とした特例で、一定年齢に達するまでの年数に応じて控除額が決まります。

ここでは相続税における控除額の計算方法や一般・特別障害者の違いを紹介していきます。

相続税の控除額計算方法

相続税における障害者控除は、85歳までの年数に応じて算出されます。

【計算式】

- 一般障害者:10万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢)

- 特別障害者:20万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢)

※ただし、未成年者控除と重複して適用はできません。

【計算例】

- 相続人A(50歳の一般障害者)の場合:10万円 ×(85 − 50)= 350万円の控除

- 相続人B(60歳の特別障害者)の場合:20万円 ×(85 − 60)= 500万円の控除

控除は相続税額から直接差し引かれるため、税負担を大きく軽減できます。

相続税の障害者控除によって相続税0円になった場合は申告不要です。また相続税よりも障害者控除の金額が上回った場合、残額を扶養義務者の相続税から差し引くことができます。

一般・特別障害者の控除額比較

相続税における障害者控除の金額は、以下の区分によって大きく異なります。

【控除額の比較】

| 区分 | 控除額 | 適用条件 |

| 一般障害者 | 10万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢) | ・身体障害者手帳3〜6級 ・精神・療育中軽度など |

| 特別障害者 | 20万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢) | ・身体障害者手帳1〜2級 ・療育A判定など |

また相続税の両区分に共通する適用条件として、主に以下があげられます。

【控除の適用条件】

- 相続人が一般障害者または特別障害者であること

- 法定相続人であること

- 相続または遺贈によって財産を取得していること

- 相続した時点で日本国内に住所があること

- 85歳未満であること(控除の計算対象年齢)

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

まとめ

障害者控除は障害者の生活支援を目的とした所得控除の1つであり、適用されることで所得税や住民税、相続税が軽減されます。

条件を満たしていても自動的には適用されないため、必要書類を準備した上で年末調整・確定申告で申請するようにしましょう。

なお、障害者やその家族を支援する手段の1つとして、福祉分野のフランチャイズへの加盟も注目されています。

福祉分野のフランチャイズは専門性が高く、個人では開業が難しい傾向にありますが、フランチャイズは業界を知り尽くした本部が行政対応や経営ノウハウの提供、集客などをサポートしているため、未経験でも安定した経営を目指しやすい傾向にあります。