就労継続支援B型事業とは障害福祉サービスの一種で、一般企業で働くことが難しく、雇用契約に基づいた就労が困難な方に、働くための機会や訓練を提供します。

この記事では、就労継続支援B型事業所での仕事内容や工賃(給料)、他の就労支援サービスとの違い、利用方法などについて解説します。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは、障害や難病などの理由で一般就労が難しい方を対象に、働く場所を提供する、障害者総合支援法で定められている障害福祉サービスです。

一般就労との違いは、サービスの利用者は雇用契約を結ぶことなく、就労のための訓練や支援を受けながら働けるという点となり、体調や特性に応じた働き方が可能となります。

「半日のみ利用、週一回利用など、柔軟に働きたい」

「体調面から雇用契約に基づく就労は難しいが、働きたい」

「ゆくゆくは就労継続支援A型または一般企業で働きたい」などの気持ちを持っている方が主に利用します。

サービスの利用者は雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、労働の対価として「工賃」を受け取ります。

厚生労働省「障害者の就労支援について」障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスの一覧より、就労支援事業の事業所数の推移

B型事業所は全国で15,354件あり、利用者は282,409人と、事業所数・利用者数ともに増加傾向となります。

就労継続支援B型の特徴と目的

就労継続支援B型は、現時点では一般企業での雇用が難しい障がいのある方に対し、雇用契約を結ばずに働く機会を提供する福祉的就労制度です。

作業を通じて生産活動に参加しながら、社会とのつながりや生活リズムを整えることを目的としています。

一般就労のような賃金労働ではなく、支援員のサポートのもとで工賃を得る形で、自分のペースで働ける環境が整えられている点が大きな特徴です。

事業所とは雇用契約を結ばない「非雇用型」

就労継続支援事業にはA型とB型が存在します。

A型では一般企業での就労は難しいものの、雇用契約に基づいた就労は可能な方が利用しますが、B型では雇用契約を結ばないため、「非雇用型」と呼ばれます。

対象者の状況にあった働き方

就労継続支援B型のメリットとして、自分の障害や病気の程度に合わせた勤務時間や、作業内容で働くことができるという点が挙げられます。

障害・症状に合わせたサポートを受けることもできるため、無理をせず自分のペースで働くことができます。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

就労継続支援B型で働くメリット・デメリット

就労継続支援B型にはメリット・デメリットがあるため、利用を決める前にあらかじめ把握しておくことが望ましいです。

ここではサービス利用者にとってのメリット・デメリットを紹介していきます。

就労継続支援B型のメリット

サービス利用者側にとっての就労継続支援B型事業所で働くメリットは、主に以下の通りです。

- 雇用契約を結ばないことで柔軟な働き方ができる

- 一般就労よりも負担が少ない

- 自分のペースで無理なく労働に慣れていける

- 個々の状況に応じた配慮があり、働きやすい

- 工賃が支給される

自分のペースで働ける柔軟性

就労継続支援B型では、体調や障害特性に合わせて働く時間や作業内容を柔軟に調整できます。

短時間勤務やこまめな休憩が可能で、軽作業・手工芸など自分に合った作業を選びやすいため、無理なく継続して働くことができます。

就労継続支援B型のデメリット

サービス利用者側にとっての就労継続支援B型事業所で働くデメリットは、主に以下の通りです。

- 一般就労に向けたサポートが十分でない場合がある

- 単純作業が多く、十分なスキルが身につかない場合がある

- 1日の利用定員数が決まっていることで利用したい時にできない場合がある

- 雇用契約を結ばないことで工賃には最低賃金が保証されていない

就労継続支援A型・B型・就労移行支援の違いは何?

就労継続支援B型を利用する際、よく「就労継続支援A型」と「就労移行支援」が比較対象として挙げられますが、以下のように目的や支援内容が異なります。

| 区分 | 雇用契約 | 対象者 | 主な支援内容 |

| A型 | あり | 一定の就労能力がある方 | 雇用下での業務などによる社会的自立に向けた訓練 |

| B型 | なし | 雇用契約に基づく働き方が難しい方 | 軽作業などによる社会的自立に向けた訓練 |

| 就労移行支援 | なし | 一般就労を目指す方 | ビジネスマナー・職業訓練・企業実習など |

それぞれの内容についてご紹介します。

就労継続支援B型

就労継続支援B型では「働く機会を通じて生活や仕事の訓練を受ける」という点では就労継続支援A型と同様ですが、雇用契約に基づいた就労が難しい方を対象としたサービスです。

つまり、障害や難病の程度がA型よりも比較的重度な方を対象としており、支援の内容もそれに応じた内容となっている事業所が多いといえます。

そのため、給与というかたちではなく「工賃」が支払われることになり、障害や体調に合わせて短時間の利用も可能となります。

なお、工賃は最低賃金を下回ることが多く、先にご紹介した通り、平均工賃は令和5年度実績で月額23,053円となっています。

対象年齢や利用期間なども制限がないため、長く利用することも可能です。

就労継続支援A型

就労継続支援A型はB型と同様、働く機会を通じて生活や仕事の訓練を実施しますが、事業者と利用者間で雇用契約を結んだうえでサービスを提供します。

雇用契約に基づいた利用になるため、給与はどの施設でも最低賃金以上が保障されています。

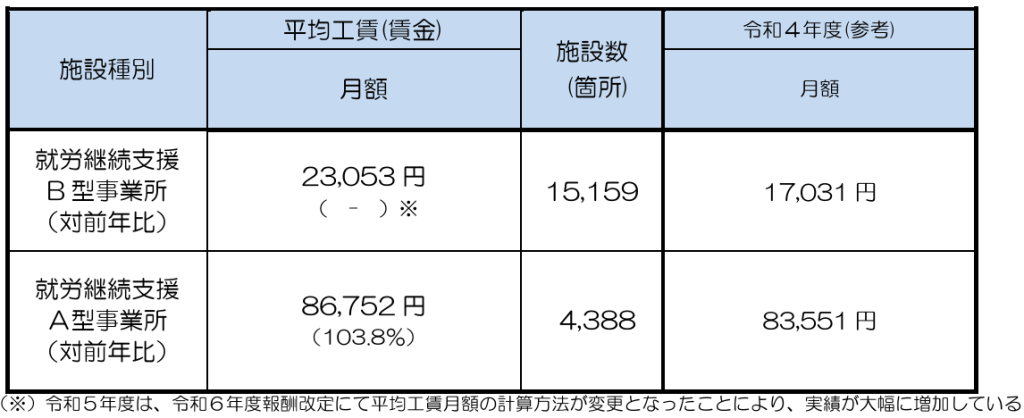

厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について」より、令和5年度平均工賃(賃金)

厚生労働省の調査結果でも、令和5年度の就労継続支援A型の月額平均賃金は86,752円と、就労継続支援B型の平均工賃23,053円と比べて大きな差があることが分かります。

ただし、年齢面では18歳以上65歳未満での利用が原則となります。

65歳以上の方も、65歳になる前の5年間サービスを利用しており、65歳になる前日までに就労継続支援A型の支給決定を受けていれば引き続き利用が可能ですが、雇用契約を結ぶ点もあり、B型よりもハードルは多少高いといえるでしょう。

就労移行支援

就労移行支援は、障害や難病を持つ方が一般企業などへの就職を目指す際のサポートをする障害福祉サービスです。

就労継続支援A型や就労継続支援B型と異なる点は、就職へのサポートをおこなうサービスであるため、給与や工賃は原則発生しません。

しかし就職に特化しているため、就職するための相談から、目指す職業で必要となるスキルを得るための訓練、職場探し、就職後のサポートまで受けることが可能です。

訓練(プログラム)については就職を目指す職業や事業所によっても異なりますが、ビジネスマナーや応募書類の作成などの基本的なものから、WordやExcelなどの具体的な業務につながるパソコントレーニング、デザインやプログラミング言語の習得などの職種に特化したプログラムを組む事業所もあります。

働いている人は利用できないため、A型やB型との併用はできません。

また、対象年齢は原則65歳未満、利用期間は原則2年までと、あくまで就職に向けてのサポートを受けられるサービスといえます。

就労継続支援B型の対象者はどんな人?

就労継続支援B型事業所は障害福祉サービスにあたるため、身体障害・知的障害・発達障害も含む精神障害・難病(令和6年4月より369疾病が対象)を持っている方が対象となります。

またその他にも利用するための要件があるため、詳細をご紹介します。

就労継続支援B型の対象者の条件と要件

就労継続支援B型を利用する場合、主治医からの就労継続支援事業所の利用の了解がされた方のうち、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

- 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

- 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

- ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

出典:厚生労働省「障害者の就労支援について」

【対象者の具体的な条件】

・年齢:概ね18歳以上で、65歳未満が中心(自治体によって異なる場合あり)

・障害種別:身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病など、いずれかに該当する方

・就労経験:過去に一般就労の経験があるが、現在は継続が難しい方、または特別支援学校卒業後に就労が困難と判断された方

上記の要件から、特別支援学校を卒業した方の場合、就労の経験をするか、就労移行支援事業所を利用しなければ、B型の利用はできません。

ただし、こちらも原則となり、各自治体によって対応が異なる場合があります。

主治医への相談でB型が向いているという判断を受けた際には、一度お住まいの市区町村の障害福祉課の窓口に確認し、要件が変わるかを聞いてみると良いでしょう。

障害者手帳がなくても利用できる

就労継続支援B型は障害者手帳を持っていなくても利用することが可能です。

しかし、福祉サービスを利用するためには、自治体に「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」の申請・発行が必要になります。

その際、障害や病気の証明となる書類を提出する必要がありますが、主治医の診断書や「自立支援医療受給者証」などがあれば利用申請ができます。

たとえば、うつ病や発達障害、統合失調症などで通院している場合、医師の診断書に「就労に支援が必要」と明記されていれば、手帳がなくてもB型の利用が認められるケースがあります。

自治体はこの診断書をもとに障害福祉サービスの必要性を判断するため、まずは主治医に相談し、必要書類をそろえて申請を進めましょう。

就労継続支援B型の作業内容・工賃(給料)は?

就労継続支援B型事業所では、事業所ごとに作業の内容や工賃(給料)も異なります。

ここでは、どのような仕事内容があるか、どのような働き方になるか、どれほどの工賃がもらえるかをご紹介します。

就労継続支援B型の仕事内容と作業例

就労継続支援B型事業所での仕事内容は事業所ごとに異なりますが、雇用契約を結ぶことが難しい方、つまり比較的重度の障害をお持ちの方が働くケースも多いため、作業内容も簡易的な事業所が多い傾向にあります。

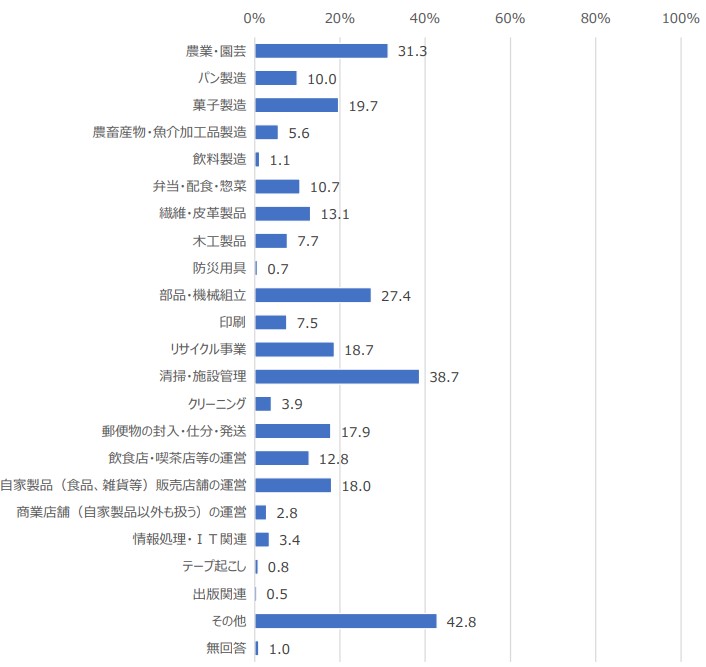

厚生労働省「就労系障害福祉サービスにおける経営実態等調査」より、就労継続支援B型事業所で実施している生産活動の内容

全国の就労継続支援B型事業所の生還活動についての厚生労働省の調査では、「清掃・施設管理」が38.7%、「農業・園芸」が31.3%、「部品・機械組立」が27.4%となり、単純作業の側面がある事業の割合が多いという結果になっています。

一例になりますが、具体的な仕事内容は以下のようなものがあります。

- 施設の清掃やハウスクリーニング

- 袋詰めやラベル貼りなどの内職系

- パンやお菓子などの製造

- ミシン作業・手工業

- 農作業

- 工場・倉庫などでの軽作業

- 簡単なデータ入力

B型については、工賃や就業・集団生活のための訓練だけでなく、日中の居場所としての側面を持つ事業所も多いといえます。

ただし、簡易的な作業が多い事業所などでは成長につながらないということもあり得るため、利用を検討する際は事前に見学するなどのほか、作業に慣れてきたら他の事業所への転籍も検討すると良いでしょう。

就労継続支援B型の勤務時間と日数

就労継続支援B型では、勤務時間や日数について定めはありません。

体調や症状の波に合わせて「午前中だけ働く」「隔日で通う」「週の途中で休みを入れる」など、自分のペースに合わせた柔軟な働き方ができます。

開所している日数のうち、毎日利用しても問題ないですし、難しければ週一回や一日あたり1時間から2時間での利用も可能です。

日本財団「平均工賃に関するいくつかの論点について」より、就労継続支援B型利用者の就労時間の分布

日本財団の調査によると、平均の労働時間については一週間あたり22時間となっています。

ただし事業所によっては独自に「最低週2日は利用してほしい」などのルールを設けている場合もあるため、勤務時間・日数が少ない利用を希望する場合は事業所に事前に相談しておくと良いでしょう。

就労継続支援B型の工賃(給料)

先述した通り、就労継続支援B型では雇用契約を結ばないため、賃金ではなく「工賃」という対価が支払われます。

この工賃は最低賃金を保障しなければならない決まりはないため、ほとんどの事業所では最低賃金以下の報酬が支払われます。

厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)実績」によると、就労継続支援B型の全国平均工賃は月額23,053円です。

各自治体で工賃を上げるための取り組みはおこなわれており、工賃は上昇傾向にあります。

もちろん、事業所の選定基準は工賃だけでなく、支援内容も重要ですが、この背景を加味して利用する事業所を選定しましょう。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

全国平均と地域差

厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)実績」によると、就労継続支援B型の全国平均工賃は月額23,053円です。

前年度より上昇しており、都市部や企業連携が進む地域では高工賃傾向にあります。特に東京都・愛知県・神奈川県などで平均を上回る実績が報告されています。

工賃向上に取り組む事業所の例

就労継続支援B型の中でも、高工賃を実現している事業所の1つが大阪市の「大阪デジタルキャリア」です。

デザイン制作やデータ入力などIT分野の業務を企業から受託し、平均工賃月額4万円から7万円を支給(週5勤務の場合)しています。サービス利用者のスキルに応じた業務分担と安定した受注体制が高工賃の要因です。

さらに、千葉県の「アロンアロンオーキッドガーデン」では、洋ランの栽培・販売という独自商品開発とEC販路の拡大により工賃向上を実現。企業連携やブランド展開の成功例として注目されています。

就労継続支援B型の利用期間はどのくらい?期限は?

就労継続支援B型を利用するにあたり、期間の制限はありません。就労継続支援A型の利用や一般就労をするために利用を中止しても、いつでも再開することが可能です。

また年齢制限もないため、一般就労に向けての活動をしたものの結びつかなかった場合、引き続き就労の訓練を受け直すなど、中長期で利用することもできます。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

基本的な利用期間の考え方

就労継続支援B型は、利用期間に明確な期限がなく、体調や生活状況に合わせて長期利用が可能です。

ただし、適正な支援を常に提供するため、原則1年ごとにサービス利用計画を見直し、継続利用の妥当性を確認します。

就労継続支援B型の利用方法や利用料金は?

就労継続支援B型を利用するにあたり、利用方法や利用料金はどのようになっているのでしょうか。

それぞれご紹介します。

就労継続支援B型の利用手続きの流れ

就労継続支援B型のサービスを利用する際、A型とは異なり、選考を受ける必要はありません。

ただし、以下のステップで手続きを進めていく必要があります。

- 主治医に相談し、利用の許可をもらう

- 希望する事業所を探す

- 市区町村の障害福祉窓口で利用申請をおこなう

- サービス等利用計画書を作成・提出する

- 受給者証の発行と利用開始

- 事業所と契約手続きをおこない、通所を開始する

それぞれ詳しく解説します。

主治医に相談し、利用の許可をもらう

就労継続支援B型を利用する際は、まずは体調面や状況から働けるかどうかを主治医と相談しましょう。

その際、自身に就労継続支援B型のサービスが必要か、実際に作業ができるかどうかを判断してもらいます。

場合によってはA型や就労移行支援を利用した方が良いという判断を受ける場合もあるため、なぜB型を利用したいかという考えを伝えたうえで、判断を仰ぐようにしましょう。

主治医への相談は、定期受診時に口頭で「働くことを考えており、就労継続支援B型を検討しています」と伝えるのが一般的です。その際、医師に伝える主な内容は以下の通りです。

- 働きたい理由

- できそうな作業内容

- 通所頻度の希望

- 体調面の不安点など

医師が就労に支障がないと判断した場合、「医師の意見書」や「診断書」にその旨を記載してもらいます。

この意見書は、市区町村で受給者証を申請する際の重要な証明書類となるため、必ず発行を依頼しましょう。

希望する事業所を探す方法

主治医から就労継続支援B型利用の許可を受けた後は、次に地域のB型事業所が出している求人を探し、応募します。

就労継続支援B型の事業所を探す際は、以下のような方法があります。

【インターネット検索】

「就労継続支援B型+地域名」で検索し、作業内容・工賃・送迎の有無などを比較します。

【自治体の窓口で相談】

市区町村の障害福祉課で、地域内の指定事業所一覧や空き状況を確認できます。

【相談支援専門員に相談】

サービス利用者の体調や希望に合った事業所を提案・見学調整までサポートしてもらえます。

複数の事業所を見学し、雰囲気や支援内容を比較検討すると安心です。

利用を決める前に見学や職場体験ができる事業所もあるので、利用を検討する際、気になる事業所があれば問い合わせてみると良いでしょう。

市区町村の障害福祉窓口で利用申請を行う

就労継続支援B型を利用する場合、市区町村の障害福祉窓口で利用申請をする必要があります。

手続きをおこなう中で現在の状況についての聞き取り調査が実施されるので、この際に利用したい事業所が決まっている場合は伝え、どんな事業所が合うか分からない場合は相談してみると良いでしょう。

サービス等利用計画書を作成・提出する

障害福祉サービスを利用するにあたり、「サービス等利用計画書」を作成してもらい、提出する必要があります。

サービス利用計画書とは障害福祉サービスを利用する方を支援するためのもので、本人のニーズや感じている課題などをまとめ、希望する生活を叶えるためにどのような支援が必要かを関係者で共有することで一体的な支援を受けられるようにする計画書です。

ご自身や家族で作成することも可能ですが、特定相談支援事業者に依頼することで無料で作成してもらうこともできます。

受給者証の発行と利用開始

市区町村から就労継続支援B型の利用申請の認定が下りれば「障害福祉サービス利用受給者証」が発行されます。

障害福祉サービス受給者証は申請から受け取るまでに一か月以上かかることもあります。

そのため、就労継続支援事業所の利用を検討する場合、早めに申請し、平行して事業所を探すと良いでしょう。

すでに利用する事業所が決まっている場合、受給者証の発行後、利用開始に向けて事業所と連絡を取り、契約手続きの日程を調整します。

発行後すぐに利用できるわけではなく、事業所側で受け入れ準備をおこなうため、開始まで数日から数週間かかることもあります。

そのため、受給者証を受け取ったら、早めに希望事業所へ連絡を入れておくとスムーズです。

事業所と契約手続きを行い、通所を開始する

受給者証を受け取ったら、利用したい就労継続支援B型事業所と契約の手続きを進めます。

契約が完了したら、実際にサービスの利用がスタートします。

就労継続支援B型の利用料金と自己負担額

就労継続支援B型の利用料は、利用した日数と世帯収入によって決定します。

利用回数が多くなればそれだけ負担が大きくなるよう感じるかもしれませんが、世帯収入の区分に応じて無料、または上限額が設定されています。

| 所得区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |

| 一般2 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上) | 37,200円 |

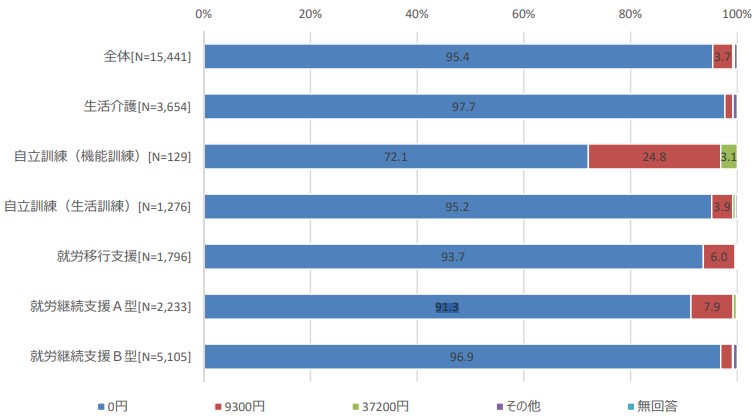

厚生労働省「障がい者の利用者負担」より、利用者負担月額の上限

上限が0円と設定されているのは「生活保護」「低所得」の2区分ですが、実際は96.9%の方がここに区分され、無料でサービスを利用しています。

厚生労働省「食事提供体制加算等に関する実態調査報告書」より、負担上限月額の分布

また、一般1に該当する場合でも、月額最大9,300円の負担となるため、平均工賃を受け取れている場合はマイナスの収支となることは少ないでしょう。

ただし一般2に該当する場合は利用料が工賃を上回る可能性もあるため、不安な場合は市区町村の福祉課窓口か、事業所に相談すると良いでしょう。

自己負担の計算方法

就労継続支援B型の利用料金は、世帯の所得区分に応じて月額上限が定められています。生活保護・非課税世帯は0円、課税世帯は所得割16万円未満で9,300円、16万円以上で37,200円が上限です。

どれだけ利用しても上限を超えて請求されることはなく、例えば生活保護・非課税世帯の方が月20日通っても自己負担は0円となります。

負担軽減の制度

就労継続支援B型には、自治体が独自の減免制度を設けている場合があります。自治体によって内容は異なりますが、福祉課で申請書を提出すれば、所得や世帯状況に応じて利用料が減額・免除されます。

気になる方はお住まいの地域の自治体にどのような制度があるのかを確認しましょう。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

就労継続支援B型事業所の選び方

就労継続支援B型は、作業内容や雰囲気、支援に対しての考え方など、事業所ごとに大きく異なる点があります。

利用することが目的になってしまい、実際に利用し始めたら自分に合わなく、通うことが重荷になってしまっては意味がありません。

そのため、事前の相談や見学が重要となりますが、その際にチェックするべきポイントを4つ紹介します。

作業内容が自分に合っているか?体調に合わせて働けるか?

仕事内容の項目で紹介した通り、事業所ごとに仕事や作業の内容は多岐に渡ります。

やりたい作業や経験を積みたい仕事がある一方、自身の体調面から、無理せずに続けられるかを考えましょう。

利用開始後のミスマッチを減らすためには、できれば事前に数回の見学・体験をさせてもらうと良いでしょう。

事業所の雰囲気や支援方針は自分に合っているか?

作業内容だけでなく、事業所の雰囲気も重要です。

見るからに悪い雰囲気の事業所を避けるのはもちろんのこと、良い雰囲気の事業所であっても、自身の性格や働き方に合わなければ窮屈さを感じてしまうかもしれません。

また支援方針や事業所の雰囲気が自分に合っているかどうかは、長く安心して通い続けるうえで非常に大切で無理に合わせようとすると体調や意欲に影響することもあります。

面談や見学時には、スタッフの話し方・サポートの姿勢・利用者同士の様子、環境などを丁寧に確認し、続けられるかを確認しておきましょう。

工賃の相場と事業所による違い

先述した通り、就労継続支援B型は事業所によって工賃に大きく差がある場合があります。

もちろん、B型は工賃の高さだけで利用を検討するサービスではありませんが、あまりにも低い場合は長く続けるモチベーションに影響する場合も考えられます。

自身がB型の利用において何を重要視するかによりますが、工賃も重要視する場合、事前に確認しておくと良いでしょう。

厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)実績」によると、全国平均工賃は月額23,053円です。

一方で、大阪市の「大阪デジタルキャリア」ではIT業務の受託により月額4万円から7万円を支給するなど、高工賃を実現している事業所もあります。

こうした違いは、企業との取引内容や生産性の高い業務をおこなっているか、支援の方針、販売力・販路の広さ、支援員による作業サポート体制などによって生じます。

事業所までのアクセスと交通手段

週に何回利用するかによっても変わりますが、事業所までのアクセスも重要です。

時間や体力、交通費などの面で、事業所までの往復が負担に感じてしまえば、利用を続けるのが難しくなってしまいます。

徒歩や自転車で通える距離か、家族による送迎が必要かを考慮しましょう。公共交通機関を利用する場合は、最寄り駅やバス停からの距離・便数・天候時の通いやすさなどもチェックしておくと安心です。

事業所によっては交通費の支給や送迎のサポートをしてくれる場合もあるので、必ず確認しておきましょう。

見学・体験利用の活用法

就労継続支援B型は、見学や体験利用を通じて雰囲気や支援内容を確認できます。

スタッフの対応、作業内容、利用者の様子をチェックし、「通所頻度は?」「工賃はどのくらい?」など具体的に質問すると自分に向いているかどうかの判断材料になります。

就労継続支援B型事業所での仕事内容

就労継続支援B型所は年々増えており、利用者も増加していることから、今後も需要は上がっていくと考えられます。

そこで、就労継続支援B型でスタッフとして働く場合にはどのような働き方になるか、仕事内容と資格についてもご紹介します。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

就労継続支援B型事業で働く場合、施設の利用者への支援業務がメインになります。

一言で支援といっても種類があるため、具体的な仕事内容についてご紹介します。

就労継続支援B型の生産活動とは

就労継続支援B型事業は、施設の利用者が就労するための知識やスキルを身につけることが目的のサービスです。

そのためスタッフとして働く場合、利用者の障害特性や病気を考慮しながら、作業のサポートをおこないます。

また、利用者の特性に合った生産活動を確保し、工賃を支払うための事業収入を得ることも重要な仕事です。

就労継続支援B型の一日の流れ

就労継続支援B型事業所での一日は、生活リズムを整えながら無理なく働けるようにスケジュールが組み立てられています。

以下は一般的なスケジュール例です。

- 9:30 出勤・朝礼:体調確認や一日の作業内容を共有

- 10:00から12:00 午前の作業:軽作業や制作活動などを実施

- 12:00から13:00 昼休憩:昼食や休息の時間

- 13:00から15:00 午後の作業:午前の続きや別の作業を行う

- 15:00から15:30 終礼・片付け:一日の振り返りや翌日の予定確認

事業所によっては、清掃活動や面談、レクリエーションを取り入れている場合もあります。

施設外就労の支援と事例

就労継続支援B型事業では、施設外での就労支援もあります。

利用者の特性から施設外就労が可能な場合、個別支援計画に基づき作業内容の調整を実施します。

ハローワークや障害者就労・生活支援センターなどと連携し、実習先・勤務先の確保および就労先とのやり取りをおこないます。

なお、施設外での就労だとしても、利用者への指示はB型事業所の仕事となるため、就労先と細かく連携することが大切です。

日常活動の支援

施設の利用者のなかには日常生活や社会生活を営むうえで悩みを持つ方もいます。

その課題や困りごとによっては施設の利用が難しくなってしまうこともあるため、日常生活の支援をすることも仕事の一つです。

協力医療機関と連携し健康管理をしたり、食事のサポート、レクリエーションを通じた社会生活能力向上の支援をします。

利用者と家族のための相談支援サービス

利用者への支援はB型事業所や協力医療機関だけでなく、家族への精神的ケアも含みます。

事業所だけでは分からない、家庭のなかでの利用者の雰囲気や課題などを把握することで、より適切な支援をおこなうことができるでしょう。

そのため、利用者の家族の悩みや困りごとに寄り添い、信頼関係を築くことが重要です。

具体的には、「家庭での接し方が分からない」「将来の自立が不安」「体調変化への対応を知りたい」といった相談が寄せられます。

相談支援専門員や事業所スタッフが家庭訪問や定期面談をおこない、支援計画を家族と共有することで、家庭と事業所が連携したサポート体制を整えています。

個別支援計画の作成と目標設定

就労継続支援B型事業所でサービス管理責任者として働く場合、利用者の個別支援計画書を作成します。

個別支援計画書とは利用者の課題やそれに応じた支援計画を設定したもので、利用者との面接のうえ、意向や適性、障害特性などを踏まえて作成するものです。

個別支援計画の作成は、まずアセスメント(現状把握)から始まり、生活面・就労面の課題を整理したうえで、短期目標(3〜6ヵ月)と長期目標(1年程度)を設定します。

たとえば「週3日の通所継続」「作業スピードを安定させる」など、達成可能な目標を明確にし、本人と合意して計画に反映します。

個別支援計画書は利用者本人や家族と共有しつつ、それをベースに日々の支援の方向性が定められるもののため、利用者一人ひとりとしっかり向き合って作成する必要があります。

また利用者の状況は変化するため、最低でも6ヵ月に一度は以前のものを見返し、修正します。

送迎サービスの提供と利用方法

送迎サービスは、主に身体障害・知的障害・精神障害などで通所が困難な方を対象に実施されます。利用条件は事業所によって異なり、送迎範囲(例:片道30分以内)や曜日制限、定員枠が設けられている場合もあります。

申し込みは、利用契約時に送迎希望を伝えることで手続きが行われ、ルートや時間をスタッフと調整します。車椅子対応車両を保有している事業所も多く、安全面に配慮した運行がおこなわれています。

就労継続支援B型に関するよくある質問

Q1. 障害者手帳がなくても利用できますか?

はい。手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば利用申請が可能です。

Q2. 工賃(給料)はどのくらいもらえますか?

厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)実績」では、全国平均は月額23,053円です。

Q3. 一般就労へ移行することはできますか?

可能です。体調やスキルの状況に応じて、就労移行支援などと連携して支援します。

Q4. 利用期間に制限はありますか?

ありません。定期的な見直しを行いながら、長期的に利用できます。

Q5. 送迎サービスはありますか?

事業所によります。自宅や最寄り駅まで送迎してくれる場合があります。

就労継続支援B型のまとめ

就労継続支援は障害や病気をお持ちの方に働く機会を提供し、より自立した生活ができるよう支援する障害福祉サービスです。

なかでもB型は比較的重度の障害や難病を持っている方を支援する事業で、利用者数も増加しており、需要が上がり続けているサービスといえます。

だからこそ事業所ごとに特色や違いがあるため、利用する場合は事前に事業所を見学するなどし、自身の障害や病気に合う事業所か確認しておくことが重要です。

就労継続支援は働くうえでのスキルや経験の訓練・支援を受けられるサービスであるので、利用を開始することが目的にならないよう、事業所を選定しましょう。

就労継続支援事業所の実情

就労継続支援事業所や利用者数は増加していると紹介してきましたが、障がい者数は今後更に増加する見込みとなっています。

現在は2011年の調査から約1.5倍、人口の9.2%の1,160万人に到達していますが、人口の20%にあたる2,531万人まで増加する見立てとなっています。

国としても福祉サービスを強化する方針で、障害福祉サービス等予算もこの15年で3倍に増加するなか、就労継続支援事業所は不足しています。

不足の背景は給与や工賃を支払えるだけの売上を作れる生産活動を持てる事業所が少ないためで、国としてもこの点を課題と見て、障害福祉サービス等報酬を改定したり、事業所の経営を改善するためのガイドラインを発表するなどしています。

今後のB型事業所は、単なる作業提供の場ではなく、「福祉と就労の中間的支援拠点」としての役割が求められています。企業連携や地域との協働を進めることで、より多様な就労機会を創出し、利用者が希望に応じてステップアップできる仕組みを整える動きが広がっています。

また、福祉サービスとしての本来の目的である「社会参加の促進」と「自立支援」を両立させるため、今後は生産性だけでなく、個々の成長や生活の質を重視した支援体制への転換が進むと考えられます。

GLUGでは業界課題を解決すべく、就労継続支援A型事業や障害者グループホーム事業の総合コンサルティングサービスを展開しています。

就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

GLUGと障がい福祉をサポート

GLUGでは障害福祉業界で事業を展開する経営者を支えるため、就労継続支援A型事業や障害者グループホームの立ち上げから経営支援まで、トータルでサポートしています。

障害福祉に参画する経営者・会社を増やさねばならないなか、国への事業申請や物件探索、人材の採用、利用者の集客、売上をつくれる生産活動の確保など、時間や手間がかかるポイントは様々あります。

GLUGでは就労継続支援A型事業の開業・運営支援トップクラスの実績のもと、それらの全ての領域を支援しています。

また障害福祉業界の経営者・労働者をサポートするべく、障害福祉サービスに特化した業務支援システム『haguパス』などのツールもリリース。

業界をより活発にすべく、障害福祉に参画する経営者を支援してまいります。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00