民間企業における障害者雇用の法定雇用率は2.5%以上(2025年5月時点)が義務付けられてますが、2026年7月には2.7%以上になることが決まっており、精神障害を持っている方が活躍できる企業が増えています。

しかし、精神障害を持っている当事者の方は、どのようなポイントを意識して就職すれば良いのでしょうか。

そこで今回は精神障害を持つ方が就職する際に確認した方が良いポイントや企業が採用時によく見ている点、就職後に上手く続けるコツなどを紹介していきます。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

精神障害とは何か

精神障害とは、思考・感情・行動に影響を及ぼし、日常生活に支障をきたす精神的な疾患や障害の総称のことです。

代表的な例としては統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害などがあり、症状やその度合いは人によって異なります。

また障害者総合支援法などの制度上では、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などの発達障害も精神障害に含まれます。

多くの場合、医療や支援によって症状の改善や安定が期待できるため、適切な治療や生活環境の整備が重要です。

精神障害のある人が就職するときに困ること

精神障害のある方が就職する際には、症状への理解不足や偏見により、採用の機会が限られてしまうことがあります。

また体調の波があることで勤務時間の調整が難しかったり、職場での人間関係に悩んだりするケースも少なくありません。

さらに必要な配慮を求める際に適切な説明ができず、業務上の負担が増してしまうこともあります。こうした困難を軽減するためには、就労支援機関の活用や職場との事前調整が大切です。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

精神障害のある人が就職するときに確認しておきたいこと

精神障害がある方が就職を考える際は、主に以下の4点を確認しましょう。

- 障害の度合い・症状を客観的に説明できるか

- 一般雇用枠・障害者雇用枠のどちらを選ぶか

- 精神障害者保健福祉手帳を保有するかどうか

- 雇用形態をどうするか

それぞれ詳しく解説していきます。

障害の度合い・症状を客観的に説明できるか

誰もが精神障害の特性を詳しく知っているわけではないため、病名だけを伝えても必要な配慮を十分に理解してもらえないおそれがあります。

そのため、業務に支障のある具体的な場面や必要な配慮の内容をあらかじめ整理しておくことで、職場とのミスマッチを防ぎやすくなります。

また、主治医の意見や支援機関のアドバイスを参考にすることで、より適切に伝えられるようになります。自己理解を深めることが安定した就労への第一歩です。

一般雇用枠・障害者雇用枠のどちらを選ぶか

精神障害のある人が就職を目指す際は、一般雇用枠と障害者雇用枠のどちらで働くかを検討することが大切です。

一般雇用枠は仕事内容や待遇に幅が広い反面、職場によっては必要な配慮が受けにくい場合があります。

その一方で、障害者雇用枠では勤務時間や業務内容に配慮が受けやすく、支援機関のサポートも活用しやすいメリットがあります。

ただし、一般雇用枠よりも業務内容が簡易的であることから比較的収入が少なくなる傾向があります。

自身の体調や希望する働き方に合わせて、無理のない雇用形態を選ぶようにしましょう。

精神障害者保健福祉手帳を保有するかどうか

障害者雇用枠で就職をする場合は、精神障害者保健福祉手帳が必須となります。

精神障害者保健福祉手帳があれば周囲から配慮を受けやすくなるほか、通勤割引や税制優遇が適用されるなどの多岐にわたるメリットがあります。

保有による明確なデメリットはほとんどなく、企業への開示も本人の判断に委ねられるため、必要に応じて柔軟に対応できます。

ただし、面接時に聞かれた際に意図的に隠す・答えないのは就業規則での虚偽の申告にあたるため、注意が必要です。

取得を希望する場合は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請手続きをおこないましょう。

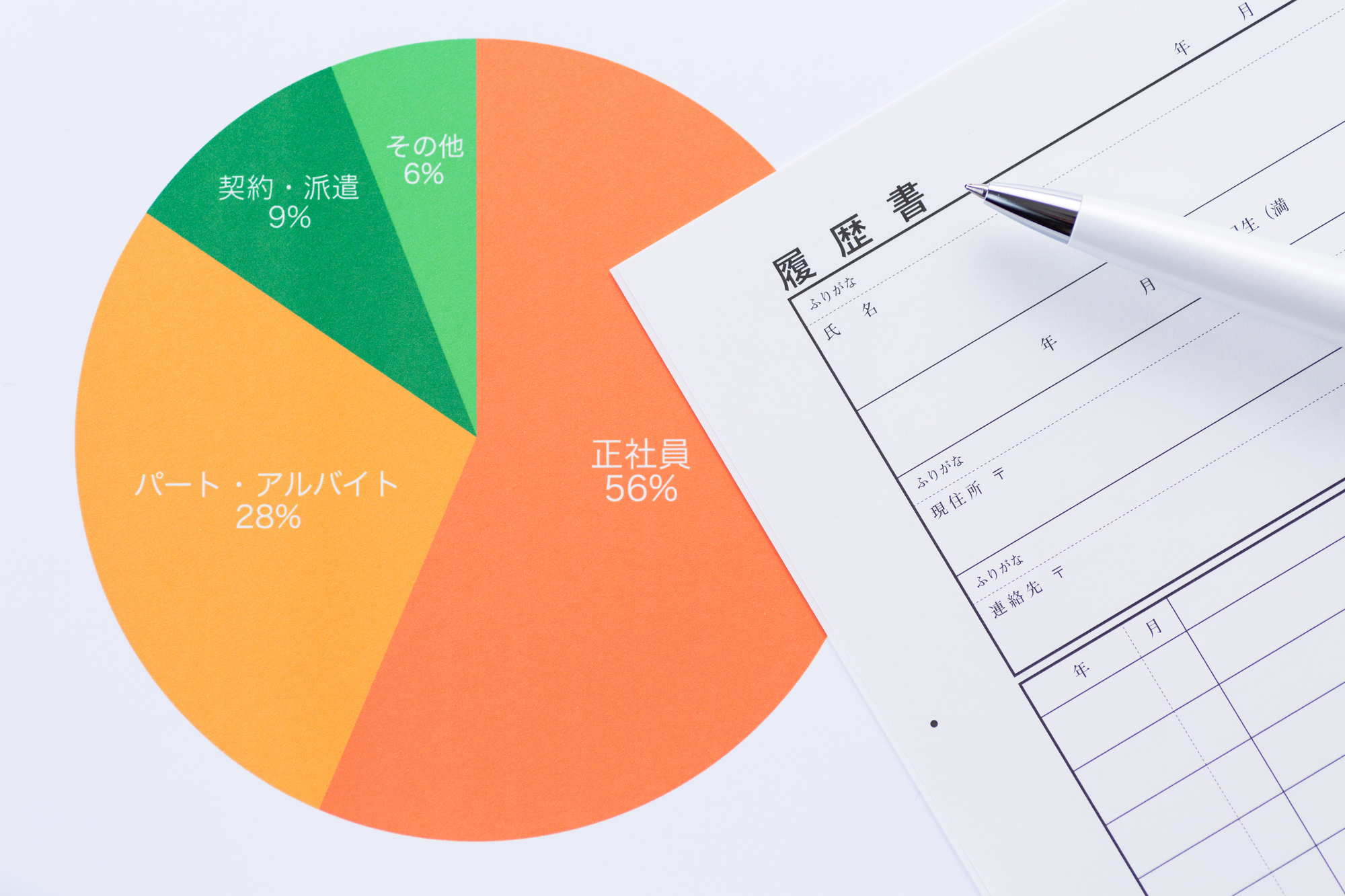

雇用形態をどうするか

精神障害のある方が就職を目指す際は、あらかじめ自分に合った雇用形態を検討することが大切です。

正社員は安定した収入や福利厚生を活用できる一方で、勤務時間が固定されているほか、仕事の責任が重くなる傾向があります。

アルバイトや契約社員、短時間勤務などの雇用形態の場合、勤務時間の融通が利くため、体調の波に合わせて働きやすい場合があります。

自身の症状や生活状況に合わせて、無理のない働き方を選ぶことが長く働き続けるためのポイントです。

精神障害のある人の採用時に企業が見ている点

企業は書類選考や面接時にどのようなポイントを意識して採用を判断しているのでしょうか。

ここでは企業の障害者雇用枠で採用時にみられるポイントを紹介していきます。

体調に大きな波がないか

精神障害のある方を採用する際、企業が特に重視するのが「体調に大きな波がないか」という点です。

仕事を続けるには、一定の安定性が求められるため、長期欠勤や急な体調悪化が頻繁にないかどうかを確認されることがあります。

また体調に波がある場合でも、どのような自己管理をしているのか、支援機関や医療機関とどのように連携しているのかなどを具体的に説明できると評価につながります。

報連相ができるかどうか

報連相(報告・連絡・相談)の能力も、採用時に重視されるポイントのひとつです。職場ではチームで業務を進めるため、進捗状況やトラブル、体調の変化などを適切に伝える必要があります。

報連相の能力は障害の有無に関わらずに重視されています。無断欠勤や無断遅刻が続いたり、連絡なく突然退職されたりすると、業務全体に支障をきたし、企業にとって大きな負担となります。

そうしたリスクを防ぐために企業は、困ったときにきちんと相談できるか、自分の状態を伝えられるかどうかといった点を面接中に見ています。

報連相ができる人は、たとえ体調に波があっても職場と連携しながら長期的に働き続けやすく、信頼されやすい傾向があります。自分なりの報連相の工夫や過去の実績を伝えることも好印象につながるでしょう。

家族や主治医が就職に賛成しているか

精神障害は体調の波やストレスに影響を受けやすいため、職場外での支援体制が重要です。企業はそうした観点から家族や主治医が就職に賛成しているかどうかを確認することがあります。

たとえば、家族が日常生活のサポートや通院・服薬管理を手伝っている場合、就職に伴う負担や変化に対して柔軟に対応できる体制が整っていると判断されやすくなります。

また、主治医が「就労可能」といった医学的な見解を出していれば、企業側も安心して受け入れやすくなります。

就職活動の際には、主治医の意見書や支援機関からのサポート体制の説明を準備しておくと、企業に対して信頼感を与える材料となるでしょう。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

精神障害のある人が就職した後に上手くやっていくコツ

採用はゴールではなく、採用されてから安定して長期的に働いていく必要があります。

ここでは採用されてから職場で上手くやっていくための主なコツを紹介していきます。

体調の波を把握・自己管理をおこなう

自分の症状や体調の変化を正しく把握することは、職場で無理をせず働くための土台作りとなります。

チームメンバーへの負担を防ぐために、日々の気分や体調を記録し、どのような状況で体調が崩れやすいかを把握するようにしましょう。

たとえば、気分が落ち込んだ時に体調に影響が出る場合は、そのきっかけや対処法を紙や日記アプリに書き出すことで、客観的に自分の状態を見つめ直すことができます。また規則正しい生活や睡眠、食事、服薬管理も欠かせません。

無理のない働き方を選ぶ

精神障害のある方が安定して働き続けるには、自分の体調や得意不得意に合った働き方を選ぶことが大切です。

たとえば、体調的にフルタイム勤務が負担に感じる場合は、上司に相談して短時間勤務に切り替えるのも良いでしょう。

自分にとって負担の少ない業務や職場環境を選ぶことで、体調の悪化や離職のリスクを減らせます。また会社側と事前に相談し、業務内容の調整をお願いすることも大切です。

意識的にリフレッシュする

精神的な疲労を溜め込まないようにするためには、仕事の合間や休日に意識的な休憩やリフレッシュの時間を取りましょう。

たとえば通勤前に深呼吸をする、昼休みに静かな場所で一人になる、自然の中を散歩するなど、自分に合った方法でストレスを和らげることが大切です。

定期的に心と身体を休めることで、体調の安定とモチベーションの維持、仕事のパフォーマンス向上にもつながります。

周囲の理解と協力を得る

精神障害のある方が職場で長く働き続けるためには、自分に必要な配慮や現在の状況を適切に伝えるコミュニケーションが欠かせません。

どのような方にでも体調や集中力には波があるものの、無理のない働き方を実現するためには、上司やチームメンバーに「どのような場面で困りやすいか」「どのような配慮があると助かるか」を具体的に共有することが望ましいです。

すべてを打ち明ける必要はなく、業務に関係する範囲に絞って伝えることで、周囲の理解とサポートを得やすくなります。

報連相を積極的におこなう

職場のルール・ビジネスマナーを守ることで、おのずと職場での信頼関係を構築しやすくなります。

特に体調に波がある場合でも、「できる限り努力している姿勢」や「守れなかった理由を丁寧に説明する姿勢」が信頼を得るポイントになります。

また職場ごとに細かな暗黙のルールや雰囲気が異なるため、分からないことを積極的に確認する姿勢も大切です。

「自分も職場の一員である」という意識を持ち、相手に安心感を与える振る舞いを心がけることで、良好な人間関係を築きやすくなります。

小さな成功体験を積み重ねる

最初から大きな成果を求めるのではなく、日々の小さな成功体験を大切にするようにしましょう。

チームでの成功ではなく、自分にとっての成功で構いません。たとえば、「今日は時間通りに出勤できた」「依頼された仕事を期限よりも早く完了できた」など、どんなに小さな成功体験でも目を向けることが大切です。

小さな成功体験を記録していくことで、自信や自己肯定感の向上につながります。また落ち込んだときや不調のときに読み返すと、自分を励ます材料にもなるでしょう。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

就労移行支援事業所とは

就労移行支援事業所とは、障害のある人が一般企業への就職を目指すために必要な知識やスキルを身に付けるための訓練を提供する施設です。

対象は18歳以上65歳未満の就労意欲がある障害を持つ方で、精神障害、発達障害、知的障害、身体障害など幅広い方が利用しています。

就労移行支援事業所では、ビジネスマナーやPCスキル、履歴書の書き方、面接対策など、就職活動に役立つ訓練を受けることができます。また、実際の職場を想定した作業訓練や企業実習もおこなわれるため、あらかじめ働くイメージを具体的に掴むことができます。

また、事業所スタッフによる就職相談やメンタルケア、職場定着支援も充実しており、就職後も安定して働き続けられるようサポートが受けられます。

就職を考えている方は、就労移行支援事業所の利用も検討すると良いでしょう。

精神障害者の雇用状況

厚生労働省の「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によれば、民間企業で就職している精神障害者数は、150,717人にのぼります。

2018年4月に改正された障害者雇用促進法によって精神障害を持つ方も民間企業での障害者雇用の対象として義務付けられたことで、民間企業で働く精神障害を持つ方の人数は年々増加しています。

その一方で、採用後の長期的な定着は依然として大きな課題となっています。厚生労働省の「障害者雇用の現状等」によれば、精神障害を持つ方の就職後の定着率は3ヶ月で69.9%、1年で49.3%と他の障害を持つ方と比べて低い傾向にあります。

また同発表によれば障害者雇用枠での採用の場合、定着率は82.6%を記録しているものの、精神障害を明かした上での一般雇用枠では定着率が6.2%にとどまっています。離職理由として最も多いのは、「職場の雰囲気や人間関係が合わなかった」ことです。

こうした課題への対策として、前述した就労移行支援事業所の活用が効果的です。就労移行支援事業所では、職場環境を想定した訓練やビジネスマナー、ストレス対処法などを事前に学べるほか、サービス利用者に合った企業とのマッチングも丁寧におこなわれます。

さらに就職後も支援員が定期的に面談や職場との調整をおこない、悩みを1人で抱え込まずに済むようサポートしてくれるため、長期的な職場定着につながりやすくなります。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

まとめ

精神障害を持つ方がこれから就職を考える場合、一般雇用枠・障害者雇用枠のいずれかを選ぶことになります。

長く同じ職場で働くためには、障害者雇用のノウハウがある職場を選び、必要な配慮を伝えた上で、無理のない働き方をすることが大切です。

自分に向いている仕事や障害に理解がある職場選びが不安という方は、就労移行支援事業所の利用も検討しましょう。

また自分のペースで働きたい方や将来的に独立を目指す方には、フランチャイズへの加盟という選択肢もあります。

フランチャイズでは、業界を知り尽くした本部が経営ノウハウを提供しているほか、集客や営業、仕入れ、商品開発などをサポートしているため、未経験でも安定した経営を目指しやすい傾向にあります。