就労継続支援B型事業では、一般企業で働くことや、雇用契約を結んで働くことが難しい方に向けて、働く機会と就労訓練・支援を提供します。

国からの給付金が主な収益源となるため、リスクの少なさや収益性・安定性の高さにおいて注目されている事業でもあります。

ただし、もちろん100%うまくいく事業は存在しません。

実際B型は儲かるのか?どのような収益モデルがあるのか?どうすればB型事業を軌道にのせる事が出来るのだろうか?

この記事ではこれらのような疑問に対し、収支モデルや収益アップの方法をご紹介していきます。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

就労継続支援B型の収益性は高い?

就労継続支援B型は、条件がそろえば黒字化は可能ですが、すべての事業所が安定して儲かるわけではありません。

収益性は、利用者の稼働率、人件費設計、生産活動の内容によって大きく左右されます。

儲かる主な条件は、以下の通りです。

- 利用者が安定して通所し、稼働率が維持できている

- 生産活動が売上につながっている

- 人件費や家賃などの固定費が報酬や利用者数に見合った水準に抑えられているなど

就労継続支援B型の収益性は決して高いとはいえません。厚生労働省「令和2年障害福祉サービス等経営実態調査」によると、B型事業所の収支差率は6.0%で、他の障害福祉サービスより低い水準です。

たとえば生活介護は8.7%、就労継続支援A型は9.5%と、B型より高い数値が示されています。

背景には、生産活動収入の単価が低いことや利用者への工賃支払いがあることが挙げられます。

そのため、安定経営には、加算の活用や地域ニーズに沿った事業設計が欠かせません。

収益シミュレーションから見る利益率

都市部(地域区分6級地・単価9,500円前後)にある定員20名のB型事業所を想定したモデルをシミュレーションします。

▼月間収支シミュレーション(単位:円)

【収入】

| 項目 | 内容 | 金額 |

| サービス報酬 | 利用者17名×20日×9,500円 | 3,230,000 |

| 加算報酬 | 福祉専門職配置・目標工賃達成加算Ⅱ・福祉連携加算など | 270,000 |

| 収入合計(事業所運営に使える収入) | 3,500,000 | |

| 生産活動収益 | 軽作業・ネット販売・下請け業務など | 500,000 |

| 総収入 | 4,000,000 |

【支出】

| 項目 | 内容 | 金額 |

| 人件費 | 管理者1名・サービス管理責任者1名・支援員4名 | 2,100,000 |

| 家賃・光熱費 | テナント賃料・電気・水道・通信費 | 400,000 |

| 工賃支払い | 利用者17名×月23,000円 | 391,000 |

| その他経費 | 備品・車両維持・外注費・消耗品など | 309,000 |

| 支出合計 | 2,809,000 |

【利益】

| 項目 | 内容 | 金額 |

| 営業利益 | 収入合計3,500,000-支出合計2,809,000 | 691,000 |

| 利益率 | 営業利益÷収入合計 | 約19.7% |

【地域区分】

報酬単価は地域によって異なり、都市部(6級地)は地方より高く設定されています。

【加算報酬】

一定の条件を満たすことで、サービス報酬に上乗せできる報酬です(例:専門職の配置、食事の提供など)。

【生産活動の売上のルール】

生産活動の売上は利用者へ工賃として支払う仕組みで、事業所が自由に使うことはできません。余剰金が発生しないよう適切に管理する必要があります。

安定した事業所運営をするためには利用者の集客や生産活動の拡大、加算獲得などの取り組みが重要なポイントとなります。

また上記のシミュレーションから利用者数と稼働率が一定水準を下回った場合、 黒字化が難しくなります。

公的データから見る収益性

福祉医療機構の「2020年度日中活動系障害福祉サービスの経営状況」によれば、就労継続支援B型のサービス活動収益対サービス活動増減差額比率は7.8%と、他サービスより高めとなっています。黒字事業所(全体の66%)では平均15.6%に達します。

また厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検証調査結果(令和3年度調査)」によれば、2021年度上半期の就労継続支援B型の収支差率(月平均)は11.9%と、2020年度の6.4%から大きく改善しました。

また福祉医療機構の「2023年度 日中活動系障害福祉サービスの経営状況について」によると、平均工賃月額による報酬体系では黒字事業所のスタッフの人件費率は61.4%、赤字事業所は80.9%、一律評価では黒字56.1%、赤字81.0%と発表されています。

同発表でも説明されているように適正な人員配置にしていても利用者の利用日数が下がるとサービス報酬が減少し、相対的にスタッフの人件費の割合が高くなるため、経営が圧迫されやすくなります。

利用日数の低下には体調不良や作業内容のミスマッチなどさまざまな要因がありますが、支援の質が低ければ「通いたい」と思われる事業所にはなりません。

質の高い支援は自然と利用日数の増加を促し、結果として加算獲得や黒字化にもつながります。経営の安定には、支援の質の向上が欠かせません。

就労継続支援B型の収支構造

就労継続支援B型事業の売上は、以下の2種類の売上が存在します。

- 国からの給付金「障害福祉サービスとしての報酬」

- 利用者さんに作業をしてもらう「生産活動による売上」

これらの売上は、会計上、分けて管理する必要があります。

就労継続支援B型事業においては、2種類の売上のうち、障害福祉サービスとしての報酬が売上の大部分を担います。

多くの場合、報酬の9割は訓練等給付費として市町村から支払われ、残りの1割はサービス利用者の自己負担となります。

自己負担が発生しない利用者に関しては、全額を市町村から受け取ります。

以下では2種類の売上について細かくお伝えします。

障害福祉サービスとしての報酬

障害福祉サービスとしての報酬は、「基本報酬」と「加算」の2つで単位が決定します。

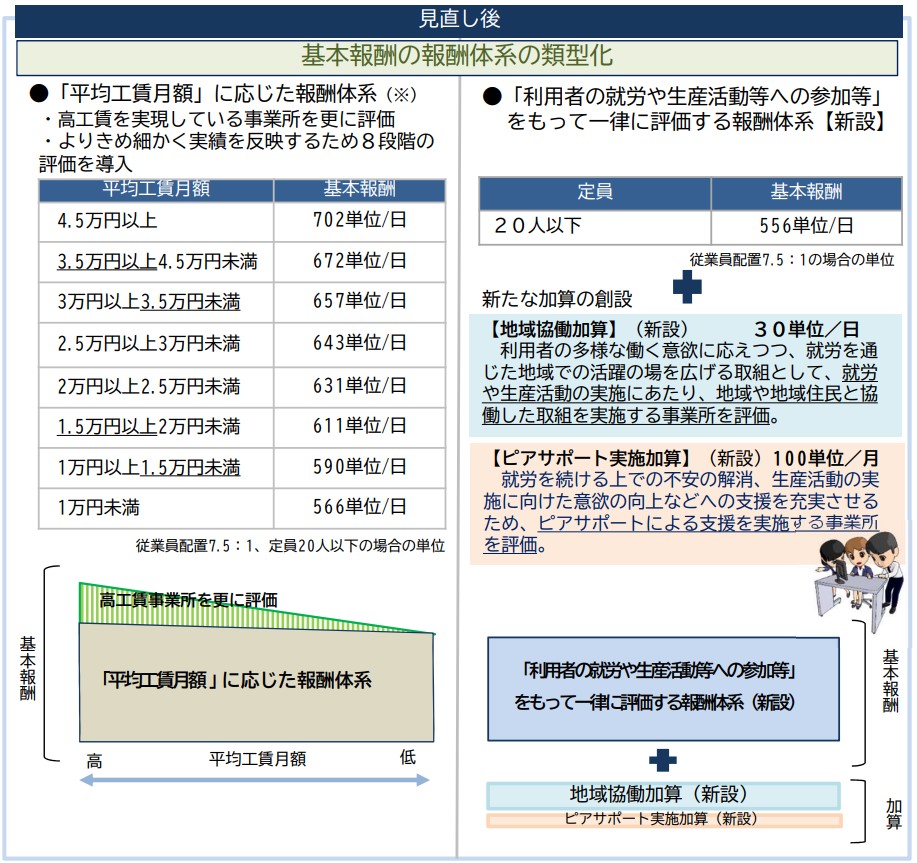

基本報酬は、令和3年度の報酬改定により以下のいずれかを選択出来ます。

1 平均工賃月額に応じた報酬体系(就労継続支援B型サービス費Ⅰ・Ⅱ)

2 利用者の就労や生産活動への参加等による一律評価(就労継続支援B型サービス費Ⅲ・Ⅳ)

厚生労働省が発表した基本報酬見直し後の基本報酬の例がありますので、是非参考にしてみてください。

厚生労働省「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」より、就労継続支援B型の基本報酬の見直しについて

基本報酬は単位数×単価×人数×日数で計算します。

例えば、平均工賃月額に応じた報酬体系を選択した場合、平均工賃2万円以上2,5万円未満の事業所(地域区分が3級地の場合)で利用者人数が20名、全員が10日間勤務した場合の計算をすると、631単位×10.86円×20人×10日=1,370,532円が基本報酬となります。

1単位当たりの単価は、10円×事業所が所在する地域区分に応じた割合となります。

地域区分の等級や割合については、厚生労働省が発表した「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価」の資料を参考にしてみてください。

加算は、サービス費の算定に当たり、基本報酬に加えて算定することが出来ます。

加算には様々な種類がありますが、種類によって単位数も異なっています。

日ごとや回数ごとの加算になったり、加算の上限数などが決まっていたりするものもあるため、詳しくは厚生労働省が発表している「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の資料を参考にしてみてください。

算定可能な加算に関しては、積極的に取得することをお勧めします。

また、年度ごとに報酬単価が上がることもあるので、適宜見直しが必要です。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

生産活動による売上と工賃の関係

生産活動による売上は、利用者さんが作業をしたことで得た収入です。

ただし、この売上に関しては、余剰金は発生しません。

就労継続支援B型の場合、生産活動による売上から生産活動によって発生した経費を除いた金額を、工賃として利用者さんに支払わなければならないからです。

しかしながら、生産活動にはある程度の余剰金の確保が必要となるため、一定条件のもとで積立金を計上することも認められています。

これは将来にわたり安定的に賃金や工賃を支給することで、円滑に就労支援事業を継続させるために必要とされるからです。

厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)実績」によると、就労継続支援B型の全国平均工賃は月額23,053円で、最低賃金水準には届いていません。

工賃は収益に直結するため、売上拡大や効率的な作業体制の構築が利用者さんへの還元と事業安定の両立に不可欠です。

就労継続支援B型は儲かる?実際の事例やデータ

就労継続支援B型は、他の障害福祉サービスよりも収益率が高いと言われています。

仮に稼働率が100%だった場合、利益率が40%を超える可能性もあります。

なお、GLUGでは年間4,000万円の経常利益を生み出すことができる就労継続支援A型事業の開業・運営をトータルでサポートしています。

就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

以下では、事例についてご紹介します。

解体作業や農作業を実施している就労継続支援B型事業所のケース

定員30名:利用者さん30名(稼働率100%)

平均工賃:15,000円

稼働日数:20日

地域区分:3級地

作業収益:45万円

人件費:120万円

家賃等:50万円

利用定員が21人以上40人以下の場合、平均工賃月額が1.5万円以上2万円未満だと、基本報酬は541単位/日となります。

1単位当たりの単価は(3級地の場合)、10.86円のため、1人当たりの基本報酬日額は1日あたり5,875円(541単位×10.86円)となります。

更に基本報酬月額は352万5,000円(5,875円×30人×20日)です。

1月当たりの収入は作業収益の45万円を加えた、397万5,000円となります。

ここから工賃や人件費、家賃などを除いた182万5,000円が収益となるため、利益率は47.1%となります。

出典:厚生労働省「生活介護事業所・就労継続支援B型事業所実践事例集」

検査や梱包、組み立て作業などを実施している就労継続支援B型事業所のケース

定員20名:利用者さん16名(稼働率80%)

平均工賃:60,000円

稼働日数:22日

地域区分:4級地

作業収益:220万円

人件費:110万円

家賃等:50万円

利用定員が20人以下の場合、平均工賃月額が4.5万円以上だと、基本報酬は702単位/日となります。

1単位当たりの単価は(4級地の場合)、10.68円のため、1人当たりの基本報酬日額は1日あたり7,497円(702単位×10.68円)となります。

更に基本報酬月額は263万8,944円(7,497円×16人×22日)です。

1月当たりの収入は作業収益の220万円を加えた、483万8,944円となります。

ここから工賃や人件費、家賃などを除いた227万8,944円が収益となるため、利益率は47.1%となります。

出典:厚生労働省「生活介護事業所・就労継続支援B型事業所実践事例集」

清掃作業を実施している就労継続支援B型事業所のケース

定員20名:利用者さん20名(稼働率100%)

平均工賃:13,000円

稼働日数:22日

地域区分:1級地

作業収益:36万円

人件費:140万円

家賃等:60万円

利用定員が20人以下の場合、平均工賃月額が1万円以上1.5万円未満だと、基本報酬は590単位/日となります。

1単位当たりの単価は(1級地の場合)、11.14円のため、1人当たりの基本報酬日額は1日あたり6,572円(590単位×11.14円)となります。

更に基本報酬月額は289万1,680円(6,572円×20人×22日)です。

1月当たりの収入は作業収益の36万円を加えた、325万1,680円となります。

ここから工賃や人件費、家賃などを除いた99万1,680円が収益となるため、利益率は30.5%となります。

出典:厚生労働省「生活介護事業所・就労継続支援B型事業所実践事例集」

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

就労継続支援B型の収益を上げる方法

それでは、就労継続支援B型で収益を上げるには、どうしたら良いのでしょうか?

以下では就労継続支援B型において、収益を上げるための方法についてご紹介します。

収益性を高めるために多くのB型事業所で採用されている取り組みですが、事業所の規模や人員体制によっては、無理に同時に進めるのではなく、段階的に取り組むことが重要です。

工賃は最低でも月1万円以上を保証する

現在は、高工賃を実現している事業所を評価する報酬体系となっているため、工賃を最低でも月1万円以上を保証することが大切です。

また、利用者さんが自立した生活を送るためにも、工賃を上げることは大切なこととなります。

なお、厚生労働省の調査では月額の平均工賃は月額16,507円、時間に直すと233円となっています。

仕事の確保・施設外就労の検討

利用者さんがおこなうことができる軽作業には、様々な作業があります。

しかし、他社の下請けによる作業のみだと、どうしても単価が低くなってきます。

このことから、一部の事業所ではオリジナルの製品を製作・販売すること、収益性の高い作業に取り組むことで、収益を上げる動きをしています。

もし経営者が別で事業をおこなっている場合は、就労継続支援と結び付けることで利益を上げることも可能です。

また、本業の関連企業の外部から作業を提供できるようであれば、施設外就労を視野に入れて動くことも方法の一つとなります。

施設外就労を通じて一般企業へ就労可能になれば、「就労移行支援体制加算」の算定も可能となり、さらに収益が上がります。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

利用者さんを集めることで、稼働率を上げる

稼働率は売上に直接関わるため、稼働率アップに注力することが売上の向上につながります。

実際に稼働率が高い事業所は、黒字事業所であることが多い傾向にあります。

就労継続支援B型の場合、行政や地域との関係を構築するなどの地道な営業活動が重要となってきます。

よくある質問

B型就労は儲かりますか?

就労継続支援B型は、工夫次第で十分に黒字化できる障害福祉サービスです。

厚生労働省の「令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果」によれば、令和4年度決算におけるB型の平均収支差は1,285千円(収支差率5.2%)と発表されています。

収益は、利用者の利用日数、加算の獲得、生産活動の売上確保によって大きく左右されます。

B型事業所の収入源は?

就労継続支援B型の主な収入源は、障害福祉サービス報酬や加算、生産活動の売上で構成されています。

それぞれの特徴は以下のとおりです。

【障害福祉サービス報酬】

利用者へ自立に向けた支援や訓練を提供する対価として国から支払われる報酬です。

【加算】

専門職の配置や送迎など一定の条件を満たすとサービス報酬に上乗せされる追加報酬です。

【生産活動の売上】

利用者がおこなう軽作業や製品販売などで得られる収入で、原則として利用者への工賃支払いに充てるルールになっています。

まとめ

就労継続支援B型事業の売上は、国から出る給付金の「障害福祉サービスとしての報酬」と利用者さんに作業をして出る収益である「生産活動による売上」の2つから構成されています。

実際の収益に直接関わるのは、「障害福祉サービスとしての報酬」となるため、「基本報酬」を上げるためにも工賃の向上や稼働率の向上について行動することや、「加算」を積極的に取得していくように動くことをお勧めします。

なお、GLUGでは就労継続支援A型事業において、開業から報酬額の増加までトータルでサポートしています。

就労継続支援A型事業や報酬額を上げる方法について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00