業務中・通勤中に災害や事故、人為災害などによる傷病を負った場合、一定の条件を満たせば労災認定されますが、基準や手続きが分からない方も中にはいるのではないでしょうか。

そこで今回は労災認定基準の概要や申請から給付までの流れ、給付金の計算方法などを網羅的に解説していきます。

未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!

GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/

無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

労災認定基準とは?

労災認定基準とは、労働災害かどうかを判断し、被害を受けた従業員に公正な補償をおこなうための指標です。

主な認定基準は以下の通りです。

- 業務起因性:業務内容や作業環境が原因で発生したこと

- 業務遂行性:業務中に発生したこと

- 発症要因の明確性:災害や傷病発症の経緯が医学的・客観的に説明できること

近年では、業務による心理的負荷が原因の精神障害に関する労災請求も増加しており、対象となる精神障害の発病前の6ヶ月以内に業務による強い心理的負荷が認められた場合は、労災認定されます。

詳しく知りたい方は、厚生労働省の「精神障害の労災認定」をご覧ください。

認定を受けるために必要な要件

労災認定を受けるには「業務遂行性」「業務起因性」「法令で定める疾病」の3つの要件を満たす必要があります。

業務遂行性とは、労働契約に基づいて会社の指揮命令下で業務に従事していたかどうかを指します。通勤中や出張中、社内行事中の災害も含まれる場合があります。

業務起因性は、災害や疾病の主な原因が業務内容や作業環境にあることが求められます。たとえば、過重労働による脳・心疾患やパワハラによるうつ病などは認定されやすい例です。

また法令で定める疾病には、脳出血や心筋梗塞、化学物質による中毒などがあり、それぞれに認定基準が設けられています。

これらの要件が客観的に確認できる場合、労災として認定されるでしょう。

申請から給付までの流れ

労災給付を受けるためには、以下の手順に沿って申請をおこないます。

- 労働災害の発生:ケガや病気が業務に起因していることを確認します。

- 会社への報告:すみやかに上司や総務担当者へ報告します。

- 申請書類の提出:所轄の労働基準監督署へ提出します。

主な必要書類は以下の通りです。

- 様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)

- 医師の診断書

- 事故報告書

- 業務内容や発症状況を示す資料(勤務表など)

申請後、労働基準監督署が調査をおこない、認定の可否を判断します。

標準的な審査期間は1ヶ月から3ヶ月ですが、内容によってはさらに時間がかかることもあります。認定されると、治療費や休業補償などの給付が開始されます。

なお明らかな労災であっても、会社が法的責任や損害賠償、労災保険の値上がり、信用失墜などを避けるために不当に認めないケースがあります。しかし労災の報告は会社にとって法的義務であり、労災隠しは犯罪です。

会社が労災隠ししようとしている場合は労働基準監督署に直接出向き、労災の相談をすると良いでしょう。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

労働災害の種類

労働災害にはいくつかの基本的な種類があり、それぞれ発生原因や補償の対象が異なります。主な労働災害は以下の通りです。

【業務災害】

就業中の作業や業務に起因して発生したケガや病気です。例としては工場での機械事故や現場作業中の転倒などがあります。

【通勤災害】

通勤途中に発生した災害です。会社が認めている通勤経路を通っている場合に限り認定され、交通事故などが該当します。

【職業病】

長期間の専門的な業務によって発症する病気です。たとえば、化学物質の吸入による肺疾患やVDT作業による頚肩腕症候群などがあります。

【精神障害・過労死】

過重労働や職場のストレスによる精神疾患や脳・心疾患などが該当します。パワハラや長時間労働が主な要因です。

これらは労災保険の対象となり、適切な手続きにより補償が受けられます。

事故による身体の怪我と後遺症

労働中の事故による身体の怪我や後遺症には、骨折、打撲、切創、靭帯損傷などがあり、重症の場合は麻痺や関節の可動域制限などの後遺症が残ることもあります。

たとえば、高所からの転落による脊椎損傷や機械に巻き込まれて指を失うといったケースが代表的です。

労災として認定されるには、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方が認められる必要があります。

つまり勤務中の作業が直接的な原因であり、かつ会社の管理下で発生した事故であることが条件です。

後遺症が残った場合には、障害等級の認定を受けることで「障害補償給付」の対象となります。医師の診断書や事故報告書など、客観的な証拠が揃っていることが重要です。

過重労働で起きやすい健康被害

過重労働は心身に大きな負担を与え、重大な健康被害を引き起こす原因となります。

代表的なものには、脳・心疾患(脳出血、心筋梗塞など)や精神障害(うつ病、適応障害など)があります。

これらは長時間労働や休日出勤の連続、過度なノルマ・責任の重圧などが背景にあることが多いです。

脳・心疾患の場合、発症前1ヶ月間に100時間、または2ヶ月から6ヶ月間平均で月80時間を超える時間外労働があると業務との関連性が強いと判断されやすくなります。

精神障害では、発症前6ヶ月以内に強い心理的負荷(パワハラ、いじめ、重大なトラブル対応など)があるかどうかが評価基準となります。

これらの健康被害は、労働基準監督署により労災と認定されれば、医療費や休業補償が給付されます。

職業が原因となる病気

職業に起因する病気は「職業病」と呼ばれ、特定の作業や作業環境が原因で発症します。

たとえば、工場作業員に多い塵肺症や、溶接作業による有害金属中毒、デスクワーク中心の労働者に多い頚肩腕症候群(VDT症候群)などがあります。

これらが労災として認定されるためには、業務との明確な関連性(業務起因性)と職場環境や作業内容が発症の主な要因であることが必要です。

たとえば、アスベストを長期間吸入した建設作業員が中皮腫を発症した場合、その曝露状況や期間が客観的に確認できれば労災と認定されやすくなります。

職業病は発症までに時間がかかることが多いため、早期の受診と業務内容の記録が重要です。正確な診断と証拠があれば、適切な補償を受けられるはずです。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

パワハラ・精神障害の労災認定

ここではパワハラ・精神障害の労災認定を解説していきます。

精神障害と認められる職場の出来事

精神障害と認定されるためには、職場における強い心理的負荷となる出来事が原因であることが必要です。

厚生労働省の基準では、以下のような出来事が該当します。

- 極度の長時間労働

- パワハラやいじめ

- 重大なトラブル対応

- 不当な配置転換や降格などの不利益な人事

たとえば、上司から日常的に人格を否定する発言を受け続けた結果、うつ病を発症したケースや取引先との大規模なトラブルの責任を一人で背負わされ、精神的に追い込まれたケースなどがあります。

これらの出来事が以下に該当する場合、労災認定されるでしょう。

- 発症前の6ヶ月以内に発生

- 医学的に精神障害と診断されている

- 私的要因よりも業務上の出来事が主な原因

労災認定の証拠として業務記録や診断書、第三者の証言などが必要となります。

パワハラによる精神疾患の判断方法

パワハラによる精神疾患の労災認定は、厚生労働省が定める「心理的負荷評価表」に基づき判断がおこなわれます。

まずパワハラが業務中に継続的におこなわれたかどうかが重要です。その上で精神疾患の発症との因果関係が評価されます。

具体的な評価基準には、以下のような要素があります。

- 暴言や無視などの人格否定的な言動の有無

- 継続期間と頻度(長期・日常的であるほど重く評価)

- 周囲の証言や録音・記録など客観的証拠の有無

- 発症時期とハラスメント時期の一致

これらを総合的に判断し、強い心理的負荷を与えたと認められる場合、精神疾患との因果関係が成立し、労災として認定される可能性が高くなります。

過労死・脳・心臓疾患の認定

過労死・脳・心臓疾患が認定される基準を紹介していきます。

労働時間の認定基準値

労災認定において、労働時間の長さは重要な判断基準となります。特に過労死や脳・心臓疾患、精神障害の認定では、「時間外労働(残業時間)」が重視されます。

具体的には、以下のいずれかに該当する場合、業務との関連性が強いと判断されやすくなります。

- 発症前1か月に100時間を超える時間外労働

- 発症前2〜6か月間にわたり、月平均80時間を超える時間外労働

これに満たない場合でも、月45時間を超える時間外労働が継続し、かつ業務の質的な負荷(深夜勤務、緊張度の高い作業など)が加われば、労災として認定される可能性があります。

労働時間の記録(タイムカードや勤務表など)は、客観的な証拠として極めて重要です。

不規則な勤務による影響

不規則な勤務は、体内リズムや精神の安定を乱し、さまざまな健康障害の原因となります。

特に夜勤や交替制勤務では、体内時計が乱れ、睡眠障害や自律神経の乱れ、消化器系の不調を招きやすくなります。

たとえば、日中勤務と夜勤が繰り返される看護師や工場労働者では、慢性的な睡眠不足や疲労蓄積により、心身の不調を訴える例が多く報告されています。

これが続くと、高血圧や心筋梗塞、うつ病などのリスクが高まることが医学的にも確認されています。

不規則な勤務が原因でこれらの病気を発症した場合、業務との関連性(業務起因性)が認められれば労災認定の対象となります。勤務シフト表や健康診断結果などの記録が重要な判断材料となります。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

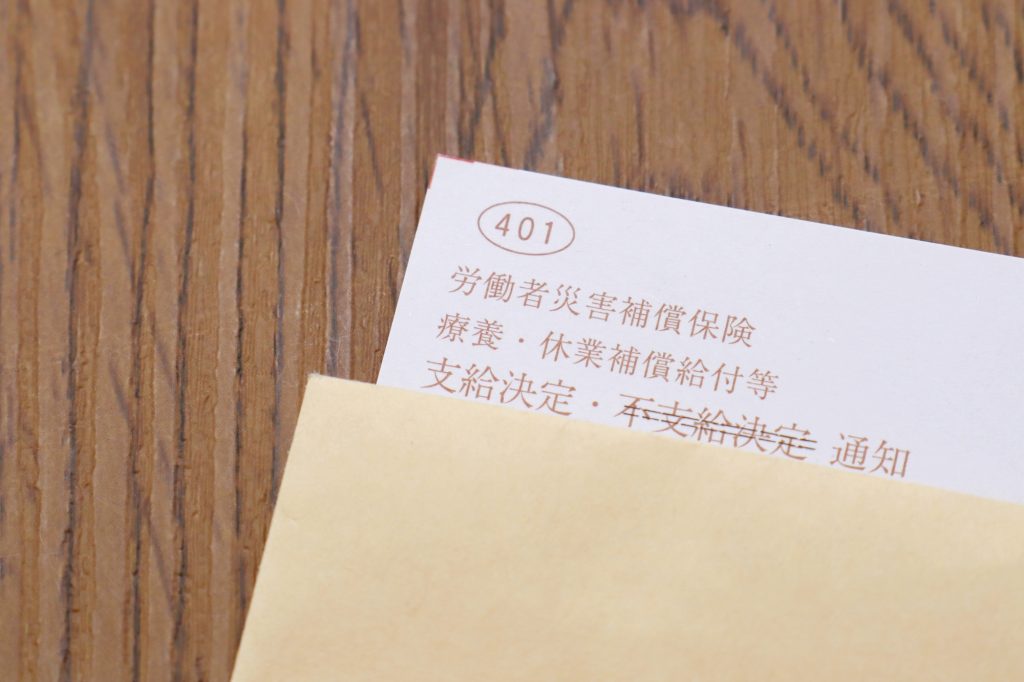

労災認定の給付金

労災認定を受けると、労災保険から主に以下いずれかの給付金が支給されます。

- 治療費が全額支給される療養補償給付

- 仕事を休んだ際の休業補償給付

- 後遺障害が残った場合の障害補償給付

- 死亡時に遺族に支給される遺族補償給付など

ここでは給付金の計算方法や補償金額などを紹介していきます。

医療費と休業補償の計算

労災認定を受けると、治療にかかる医療費は原則すべて「療養補償給付」として支給され、自己負担はありません。

労災指定の医療機関を利用することで、窓口での支払いも不要になります。

業務上のケガや病気で仕事を休んだ場合は、「休業補償給付」が支給されます。対象は休業4日目以降で、1日あたりの給付額は基礎日額の60%です。さらに、「休業特別支給金」として20%が加算され、実質80%が補償されます。

【例】

月給30万円の場合、日額の目安は約10,000円です。この場合、以下のように1日あたり計8,000円が支給されます。

- 休業補償給付:6,000円(60%)

- 特別支給金:2,000円(20%)

給付を受けるには、賃金台帳などの正確な給与記録が必要であり、申請後、労働基準監督署の審査を経て支給されます。

障害等級別の補償金額

労災で後遺障害が残った場合、「障害補償給付」が支給され、その金額は障害等級(1級〜14級)によって決まります。

等級は障害の重さに応じて分類され、1級が最も重く、14級が最も軽度です。補償には一時金と年金の2種類があり、1級から7級は年金、8級から14級は一時金として支給されます。

たとえば、障害等級1級の場合、給付基礎日額の313日分が年額として支給されます。

【例】給付基礎日額が10,000円の場合

・1級:313日分 × 10,000円 = 年間3,130,000円の年金

・8級:503日分 × 10,000円 = 一時金5,030,000円

・14級:56日分 × 10,000円 = 一時金560,000円

等級は医師の診断と労働基準監督署の審査に基づいて決定されます。適切な診断書の提出が重要です。

未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!

GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/

無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

まとめ

労災は業務中・通勤中に被害を受けた場合、一定の基準を満たしていれば給付金を受け取ることができます。

労災が発生する原因には事故やヒューマンエラー、ハラスメント、長時間労働などがあげられます。

企業側は労災が発生する根本的な原因を可能な限り排除し、従業員が安全に働ける環境を整えることが望ましいです。

そのために労務管理や安全対策に精通したコンサルタントに相談することも有効だといえます。専門家の助言を受けることで、リスクの洗い出しや体制整備がよりスムーズに進むでしょう。

またこれから起業を考えている場合は、フランチャイズへの加盟も選択肢の1つです。本部が経営ノウハウを提供をしているため、労災リスクの軽減や適切な職場環境づくりをおこないやすくなります。

よくある質問

労災が認められる条件は?

労災が認められるには、業務中または通勤中の事故・病気であり、業務遂行性と業務起因性が確認できることが条件です。証拠資料の提出も必要となります。

労災が認定されないケースは?

労災が認定されないケースには、私的な行動中の事故や通勤経路からの逸脱、業務との因果関係が不明確な病気などがあります。客観的な証拠が乏しい場合も認定されません。