障害者雇用促進法により、一定以上の規模の企業には障害をお持ちの方を雇用することが義務付けられています。

とはいえ法定雇用率を達成している企業は50%に満たず、障がい者雇用について深く理解できている企業は多いとはいえません。

そこでこの記事では、障がい者雇用についての法や背景、メリット・デメリットなどをご紹介します。

難しい障がい者雇用もお任せください!

GLUG(グラッグ)では障がい者の雇用・業務構築をトータルで支援しています。障がい者雇用の経験がなかったクライアントでも40名の雇用を実現! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!

無料プロに相談する\今日からできるToDo多数!/

無料障がい者雇用の秘訣を知る今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

障がい(障碍)者雇用とは?

「障がい者雇用」とは通常の雇用とは別に、身体的、精神的、知的障害を持つ人々に対し、「障害者雇用枠」を設けて雇用することです。

障害をお持ちの方は、障害のない人と同様の条件で働くことが難しい場合もあります。

しかし実際には、障害を持っている方でも優れた能力を持った方も多く、様々な活躍できる仕事があります。

そこで、障害がある方がより働きやすくするため、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」で障害者の雇用が定められました。

それにより、民間企業においては法定雇用率は2.5%、40人以上の従業員を雇用している場合には1人以上の障がい者を雇用しなければなりません。

出典:厚生労働省「障害者雇用制度」

障がい者の雇用人数は年々増加していますが、法定雇用率を達成している企業の割合としては48.3%に留まっています。

障がい者雇用制度の背景

障がい者雇用促進法は、1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」をベースとした法律です。

当時、第二次世界大戦で負傷した方や身体に障害を持った方の職業の安定・自立促進を目的として、ヨーロッパで主流だった法定雇用率を参考として法が制定されました。

この時に定められた雇用率はあくまで努力義務でしたが、1976年の法改正により強制力を持つことになり、雇用給付金制度が設置されました。

またこの時には、名前通り身体障害のみが対象とされていましたが、1987年には「障害者雇用促進法」に改正され、1998年には知的障害が、2018年には精神障害が適用対象になるなど、改正を続けています。

障がい者を支援する法律は障害者雇用促進法以外にも、障害者総合支援法なども制定され、障害をお持ちの方がより良い日常生活・社会生活を送れるよう、国は支援を強化しています。

障害者総合支援法を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

障害者総合支援法とは?サービスの内容や対象者、法改正について解説

障害者雇用の不安点、ご相談ください。私たちがサポートいたします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

障がい者雇用の条件や対象者

障害者雇用制度に基づいて働くためには、各市区町村から発行される障害者手帳を保有している必要があります。

障害者手帳には種類があり、身体障害では「身体障害者手帳」、精神障害では「精神障害者保健福祉手帳」、知的障害においては「療育手帳」がそれぞれ該当します。

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳については指定医による診断書をもとに発行され、療育手帳は各自治体で指定された機関による判定を受けて発行されます。

これらの障害者手帳がない場合、企業などが雇用したとしても障害者雇用にカウントされず、障がい者雇用率も上げられないため、一般枠の採用に応募することとなります。

ここでは障害者手帳の種類・等級別の障がい者雇用のカウント方法を紹介していきます。

障がい者手帳の種類と等級について

障がい者雇用の対象となるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方です。

各手帳には等級があり、障害の程度に応じて身体・知的障害は1級から6級、精神障害は1級から3級に区分されます。

法定雇用率の算定では、重度障がい者(例:身体障害1・2級など)は1人で2人分としてカウントされます。

| 手帳の種類 | 等級 | 主な対象 | 雇用カウント |

| 身体障害者手帳 | 1級から6級 | 視覚・聴覚・肢体不自由など | 1級・2級:2人分 3級から6級:1人分 |

| 療育手帳(知的障害) | ・A(重度) ・B(中軽度) | 軽度から重度の知的障がい者 | A判定:2人分 B判定:1人分 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級から3級 | 統合失調症・うつなど | 全等級:1人分(条件付き) |

障がい者雇用と一般雇用の違い

障がい者雇用も一般雇用も、書類選考や面接の後に採用に至るという流れでは同様といえます。

しかし、応募できる職種やポジション、働きやすさなどで異なってきます。

一般雇用では応募条件さえクリアしていれば、様々な職種や役職に応募することが可能ですが、自身の障害特性に応じた柔軟な働き方が整備されていない可能性があります。

逆に障がい者雇用の場合、採用段階で障害について伝えていれば、その特性に配慮した休憩や残業時間の調整、通院への理解などが得られることもあるでしょう。

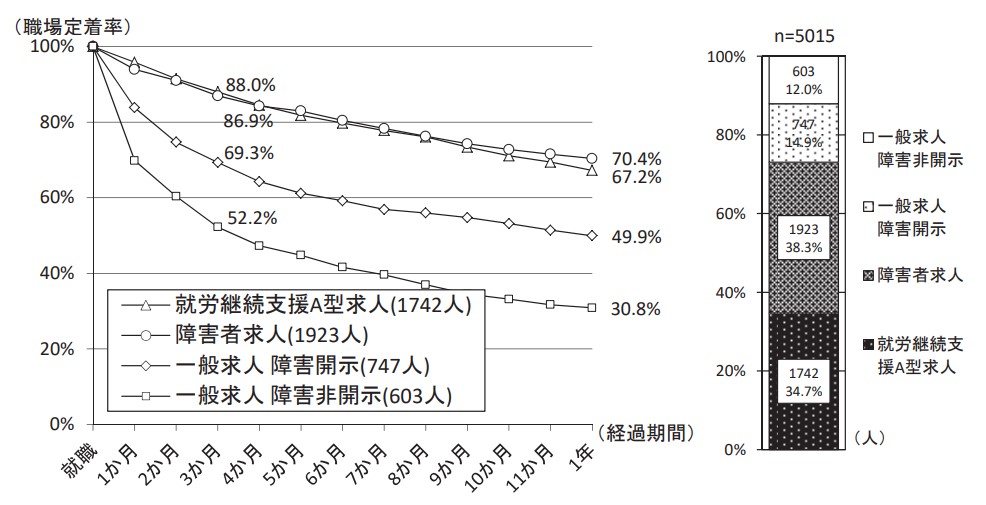

ただし、2017年の障害者職業総合センターの調査によると、就職して1年後の定着率には差が出ており、障害者求人では70.4%、障害非開示の一般求人では30.8%という結果が出ています。

障害者職業相談センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」より、求人種類別にみた職場定着率の推移と構成割合

一方、平成30年度の厚生労働省の調査によると、障害者雇用の平均賃金は一般雇用と比較して低い傾向にあります。

一ヵ月の平均賃金の12ヵ月ぶんで計算すると、身体障害では258万円、知的障害では140.4万円、精神障害では150万円、発達障害では152.4万円がそれぞれの年収となり、一般雇用の403.2万円と比べてみても障害者雇用の賃金は低いといえます。

障がい者雇用と一般雇用の最大の違いは、法的な配慮や支援制度の有無です。

障がい者雇用では、障がい特性に応じた業務内容や勤務時間の調整、合理的配慮の提供が義務づけられており、雇用主には障がい者雇用率の達成も求められます。

その一方で、一般雇用ではこうした制度的支援はありません。障がい者雇用と一般雇用の主な違いは、以下の通りです。

| 項目 | 一般雇用 | 障がい者雇用 |

| 雇用契約の条件 | 能力・業務内容に基づく一般基準 | 障がいに配慮した業務・時間設定が可能 |

| 職場環境 | 一般的な設備と配置 | バリアフリーや支援機器の導入など合理的配慮あり |

| 法律・制度 | 労働基準法などが適用 | 障害者雇用促進法に基づく義務と支援制度が適用 |

障害者雇用促進法とは

前述したように障害者雇用促進法は、1960年「身体障害者雇用促進法」をベースに制定された法律で、障害のある人の職業的自立と社会参加を支援することを目的としています。

この障害者雇用促進法では、一定規模以上の企業に対して障害者の雇用が義務づけられており、2025年6月現在の法定雇用率は2.5%(民間企業)です。

企業はこの基準を満たすために、雇用環境の整備や、障害特性に応じた合理的配慮の提供、職業訓練、就労支援などをおこなう必要があります。さらに、雇用の維持・定着に向けた支援体制も制度として整えられています。

障害者雇用促進法は、より多様な障害特性に対応し、障がい者の雇用機会を拡大するため、たびたび改正が行われています。ここでは、その中でも特に重要な3つのポイントを紹介します。

法定雇用率の設定

障害者雇用促進法では事業主に対し、従業員の一定の割合以上の障がい者の雇用を義務付けています。

これは民間の企業だけに適用されるものではなく、2024年4月現在では、民間企業では2.5%、特殊法人等と地方自治体では2.8%、都道府県等の教育委員会では2.7%と定められています。

なお、法定雇用率は年々上げられており、令和8年7月には民間企業で2.7%、特殊法人等と地方自治体では3%、都道府県等の教育委員会では2.9%となることが予定されています。

週の所定労働時間や障害の程度によってカウント方式は異なり、現在の障害者雇用率制度では以下のように定められています。

厚生労働省「障害者雇用率制度について」より、障害者雇用の割合のカウント

また、実雇用率の低い事業主についてはハローワークから行政指導が入り、特に改善が遅れている企業に対しては企業名の交付・厚生労働省による直接指導もおこなわれます。

障害者雇用納付金制度

100人以上の労働者を雇用しており、法定雇用率を達成していない企業の場合、障害者雇用納付金として1人当たり月額5万円が徴収されます。

この納付金は雇用率を達成している事業主や、障がい者を多数雇用している中小企業主、障がい者の雇用のために環境を構築する事業主などに分配されます。

出典:厚生労働省「障害者雇用納付金制度の概要」

また、在宅での就業を希望する障がい者の雇用を促進するため、在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に仕事を発注した事業主に対して、調整金・報奨金を支給しています。

特例給付金の設置

法定雇用率の点で紹介した通り、法定雇用のカウントには20時間以上の勤務が対象になっていました。

ただし短時間の勤務であれば可能な障がい者の雇用機会も確保すべきという考え方より、週20時間未満での障がい者の雇用に対して特例給付金が設置されました。

要件は週10時間以上20時間未満の雇用となり、従業員100人以上の企業では1人あたり月額7,000円、従業員100人以下の企業では月額5,000円が支給される仕組みです。

厚生労働省「週20時間未満の障害者を雇用する事業主に対する特例給付金について」

週20時間以上の雇用障害者数が支給上限人数にはなりますが、これにより、これまで法定雇用率のカウントにならなかった障がい者に対しても就労の間口が広げられたといえます。

難しい障がい者雇用もお任せください!

GLUG(グラッグ)では障がい者の雇用・業務構築をトータルで支援しています。障がい者雇用の経験がなかったクライアントでも40名の雇用を実現! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!

無料プロに相談する\今日からできるToDo多数!/

無料障がい者雇用の秘訣を知る今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

障がい者雇用の手順と流れ

障がい者雇用を進める場合、雇用することが目的になってしまっては、雇用する側・される側ともに上手くいかない場合が多くなってしまうでしょう。

ともに働きやすく、職場に定着する環境をつくるためにも、一般雇用とは異なる雇用フローを構築することがオススメです。

ここでは、手順の一例をご紹介します。

障がい者雇用の基礎知識を深める

障がい者雇用では、身体・知的・精神それぞれの障がい特性に応じた配慮が求められます。たとえば、視覚障がい者には音声読み上げソフトの導入、知的障がい者には作業手順の視覚化、精神障がい者には定期的な面談や柔軟な勤務時間の設定が効果的です。

法的な理解と実務面での配慮を両立させることが、安定した雇用の実現につながります。

障がい者雇用を進めるにあたり、障がいを持つ社員の理解や必要な配慮の検討を進めることが、障がい者雇用を促進・成功させるポイントでもあるといえます。

障がい者の雇用支援を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

障がい者の雇用支援はどのようなものがある?支援機関や支援サービスを紹介

障害者雇用の不安点、ご相談ください。私たちがサポートいたします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

採用計画・職務を策定する

障がい者の採用を進める場合、一般雇用以上に綿密な採用計画の策定と業務の切り出しが重要です。

どの部署にどのような業務があり、どのような能力を持った人材であれば活躍できるかという点を明確にしておくことは、障がい者の配属先を検討するにあたり必須といえるでしょう。

この際、定型作業や反復作業などのポジションばかりが揃ってしまわないよう気を付けましょう。

障がい者ごとに障害特性や就労に対する志向も異なるため、業務とマッチングしなければ、雇用しても休職や早期離職につながりかねません。

可能な限り幅広い職務を用意するためにも、業務を切り出し、採用ポジションを精査すると良いでしょう。

労働条件・受け入れの体制の構築

労働内容に基づき、雇用時間や給与などの条件を決定します。

週の労働時間が20時間以上であれば実雇用率にカウントできるため、雇用率についても意識しましょう。

実雇用率カウントの対象者は常用雇用が条件となり、正社員のほか、一年以上の雇用が見込まれるようであれば他の雇用形態でもカウントされるため、それぞれの雇用形態ごとに条件を設定すると良いでしょう。

また、受け入れる部署やオフィスの設備、指導担当者などを確認し、問題があれば働くための環境を構築しましょう。

初めての障がい者雇用の場合、創出した業務のマニュアル構築もここで済ませておきます。

障がい特性に合わせた職場環境の整備

障がい者雇用においては、障がい特性に応じた職場環境の整備が不可欠です。

身体障がい者には物理的なバリアフリー化が求められ、知的障がい者にはわかりやすい指示や支援体制、精神・発達障がい者には心理的な配慮や柔軟な勤務体制が効果的です。

主な配慮例は、以下の通りです。

【身体障がい】

段差の解消、車椅子対応トイレ、昇降デスクの導入

【知的障がい】

作業手順のマニュアル化、定型業務の設定、指導者の配置

【精神障がい】

定期面談の実施、静かな作業環境、休憩時間の柔軟化

【発達障がい】

明確な業務指示、感覚刺激の軽減、スケジュールの可視化

障がい者採用の募集と選考プロセス

各連携機関や求人サイト、自社の人材募集ページなどに求人を掲載します。

一般雇用の募集と異なる点として、地域のハローワークや障害者職業センター、特別支援学校のほか、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所など、障がい者のサポートをおこなっている各施設との連携が重要です。

また、民間の求人サイトや紹介会社のなかには、障がい者雇用に特化したサービスを提供している会社もあります。

各施設や会社ごとに得意とする職種や障がい者へのサポートも異なるため、それぞれと相談したうえで募集・選考を進めていきましょう。面接時は障がい特性に応じた分かりやすい質問などの配慮をおこななうことが大切です。

入社・定着支援

前述した通り、雇用することがゴールではなく、定着してもらうための支援も欠かさないようにしましょう。

勘違いされるケースも少なくありませんが、サポートするのは障がい者本人だけではありません。

業務で接する社員もコミュニケーションやどのような支援をすれば良いか悩むことも多くあり、それらが仕事をやりづらくしてしまうことも考えられます。

そのため、障がい者本人への定期的な面談は当然のこと、周囲の社員にも定期的な状況確認をおこなったり、障害に対しての理解を深められるようなフォローをおこなっていきましょう。

また、定着に向けて地域の障碍者職業センターやハローワークによって提供されているジョブコーチ(職場適応援助者)のサポートを受けることも有効なので、課題があるようであれば問い合わせてみましょう。

障がいを持つ従業員が職場で長く定着するための就労定着支援を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

テレワークを活用した障がい者雇用

テレワークは通勤負担の軽減や柔軟な働き方を可能にし、障がい者の就労機会を広げます。

実施には業務の切り分けと明確な指示が重要です。

在宅勤務に適した業務にはデータ入力、Webデザイン、カスタマーサポートなどがあり、PCやチャットツール、業務マニュアルの整備が必要です。厚労省の在宅就業支援助成金など、公的制度の活用も効果的です。

障がい者雇用の定着率を高めるコツ

障がい者の職場定着率を高めるには、継続的な支援体制が重要です。

具体的には、先輩社員が業務や相談対応を担う「メンター制度」や、悩みや不安を早期に把握できる「定期面談」の実施、外部の「ジョブコーチ」を活用した職場適応支援などが効果的です。

たとえば、株式会社ユニクロでは専任支援員を配置し、働きやすさを確保しています。富士通株式会社は在宅勤務と定着支援を組み合わせ、安定雇用を実現しています。

また、伊藤忠商事株式会社では業務の可視化や柔軟な勤務制度により高い定着率を維持しています。

障がい者雇用のメリット・デメリット

これまで、障害者雇用促進法により、障がい者の雇用は法律により義務付けられているということをご紹介してきました。

しかし、障がい者の雇用は企業として義務を遂行する以上に、自社にとってメリットをもたらします。

また、雇用しないことによるデメリットも存在するので、ここではそれぞれご紹介します。

障がい者雇用のメリット

障がい者を雇用することにより、大きく以下の4つのメリットが挙げられます。

- 企業の社会的責任(CSR)の遂行によるイメージアップ・売上増大

- 多様性のある企業・組織文化の構築(D&I)による人手不足解消

- 業務の見直しによる最適化・効率化

- 税制優遇の適用・助成金の受給

どのようなメリットなのか、以下で詳しくご紹介します。

障害者雇用の不安点、ご相談ください。私たちがサポートいたします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

企業の社会的責任(CSR)の遂行によるイメージアップ・売上増大

企業が社会的存在として果たすべき責任(CSR)の活動は消費者だけでなく、投資家や社会全体に対しての信頼向上や人材採用への好影響、法令違反リスクの低減などの観点から、企業にとって非常に重要といえます。

企業にもよりますが、CSR活動の一環として、シニアや外国人のほか、障がい者の雇用・活躍についての取り組みを報告している企業は少なくありません。

更に、地域によっては国や市区町村からの入札案件を優先して請けることができる制度を用意していることもあり、障がい者の雇用によって売上を増大させられる場合もあります。

多様性のある企業・組織文化の構築(D&I)による人手不足解消

障がい者の雇用や、雇用するための環境構築を進めるにあたり、様々な個性を持つ方を受け入れる企業文化・組織文化を醸成することができます。

性別や人種、障害に関わらず、多様な個性を認め、それぞれが活躍できる環境をつくることは、ひいては全従業員が働きやすくそれぞれの長所を活かせる会社づくりにつながります。

また、労働人口の減少が続く日本において、人材不足は深刻な経営課題です。

人材の不足は会社の成長にも著しく影響し、一朝一夕で解決することはないため、中長期的に見て可能な限り早い段階でできることから着手するべきと言えるでしょう。

業務の見直しによる最適化・効率化

先述した通り、障がい者雇用を進めるためには既存の業務の見える化・切り出しが必須になります。

そのなかで、属人化してしまっていた業務が標準化できたり、業務フローのなかに無駄なコストやリソースが割かれていることが分かるケースも少なくありません。

それらを再設計することで、障がい者がおこなう業務の創出ができるほか、業務の効率化、人的リソースの捻出なども可能になります。

税制優遇の適用・助成金の受給

雇用率を達成していない企業に対しては納付金が発生しますが、逆に達成している企業、多数雇用している中小企業には調整金・報奨金が支給されます。

また、それ以外にも、障がい者を雇用するための助成金や奨励金は複数用意されています。

ハローワーク等の紹介から障がい者を雇用した際に助成される特定求職者雇用開発助成金がよく知られますが、障がい者が働きやすい施設や設備を整備した際に助成されるものや、職業能力、職場定着の支援に対する助成金など様々あるため、各種助成金を効果的に活用し、新規採用・継続雇用のために活かすことが可能です。

障がい者を雇用しないデメリット

障がい者を雇用しないことにより発生するデメリットは、大きく以下の3つが挙げられます。

- 法定雇用率未達成による納付金発生

- 計画書作成命令・行政指導による対応コストの増大

- 企業・ブランドイメージの毀損

上記のほかにも障がい者雇用に取り組まないことで、企業の社会的責任を果たしていないと見なされ、企業イメージや採用力の低下につながるおそれがあります。

多様な視点や能力を持つ人材を活かす機会を逃し、組織の柔軟性や創造力の向上にも悪影響を及ぼす可能性もあります。

以下で細かく障がい者を雇用しないデメリットをご紹介します。

法定雇用率未達成による納付金発生

ご紹介してきたよう、障がい者の雇用は企業義務であり、法定雇用率が未達成の場合は納付金の支払いが発生します。

支払金額は1人当たり月5万円、年間で実に60万円もの額になり、不足人数×60万円の納付金を納めることとなります。

納付金の徴収対象は100人以上の企業とされているものの、人数が増加したからと障がい者雇用を進めようとしても、時間がかかったり、上手くいかないケースがほとんどでしょう。

そのため、障がい者雇用は計画的に進める必要があるといえます。

計画書作成命令・行政指導による対応コストの増大

障がい者雇用の対象となる企業はハローワークに障がい者の雇用状況を報告する義務がありますが、法定雇用率に対して大幅に未達成の場合、障がい者の雇用に対する計画書の作成命令がおこなわれます。

更に、提出した計画書通りに雇用が進まない場合には行政指導がおこなわれます。

計画書作成も行政指導も、当然慣れていない対応業務となり、対応や調査も含めて不要な人的コストが発生することとなります。

企業・ブランドイメージの毀損

行政指導が入っても改善がない場合、社名の公表措置がおこなわれます。

取引先や株主だけでなく、消費者など社会的に不信感を抱かれる要因となり、築いてきたコーポレートイメージ・ブランドイメージを大きく毀損するリスクがあります。

障がい者雇用で直面する課題と対処法

障がい者雇用では、コミュニケーションの難しさ、業務設計の工夫、職場環境の整備が主な課題です。

対処法としては、対話しやすい体制の構築や、作業を細分化・明確化した業務設計、合理的配慮に基づく環境整備が挙げられます。

たとえば、花王はピクトグラムを活用し、視覚的に理解しやすい業務手順を導入しています。

また楽天グループ株式会社では在宅勤務とオンライン面談を活用し、精神障がい者の定着を実現しました。課題を可視化し、一人ひとりに合わせた対応を重ねることが、安定した雇用の実現に不可欠です。

難しい障がい者雇用もお任せください!

GLUG(グラッグ)では障がい者の雇用・業務構築をトータルで支援しています。障がい者雇用の経験がなかったクライアントでも40名の雇用を実現! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!

無料プロに相談する\今日からできるToDo多数!/

無料障がい者雇用の秘訣を知る今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

障がい者雇用に関する法律と制度

これまでお伝えした通り、障がい者の雇用安定のために、企業や公共団体に雇用を義務付ける法律が「障害者雇用促進法」です。

障がい者を取り巻く法律にはその他にも存在し、障がい者の自立・社会参加の支援の基本理念を定め福祉を増進することを目的とした「障害者基本法」や、障がい者への差別を解消するための「障害者差別解消法」、障害福祉サービスの給付やその他の支援を総合的におこなうことを定めた「障害者総合支援法」などがあります。

障がい者は自立した社会生活を送るため、これらの法律のもと実施されるサービスを利用している場合もあります。

障がい者雇用のために理解を進めるにあたり、これらの法律についての知識を深めておくのも良いでしょう。

障がい者差別禁止・合理的配慮の義務

障害者差別解消法では、すべての事業者に対し、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が義務づけられています。

合理的配慮とは、障がいのある人が他者と同等に社会参加できるように、必要かつ適切な変更・調整をおこなうことです。

企業は業務内容や就労環境を個々の障がい特性に応じて柔軟に見直すことが求められます。

| 配慮の種類 | 具体例 |

| 設備面 | 段差の解消、車椅子対応トイレ、点字表示の導入 |

| 制度面 | 勤務時間の短縮・調整、在宅勤務制度の導入 |

| コミュニケーション面 | 手話通訳の配置、分かりやすい説明、情報の文字化・視覚化対応 |

障がい者雇用を推進するための相談先・支援機関

障がい者雇用に関する支援を受けられる専門機関は、主に以下の通りです。

| 機関名 | 主な役割 | 連絡先 |

| ハローワーク | 求人相談、職業紹介、助成金案内 | 全国のハローワークの所在案内 |

| 障害者就業・生活支援センター | 雇用と生活支援の一体的サポート | 障害者就業・生活支援センターについて |

| 障害者職業センター | 職業評価、ジョブコーチ派遣、職場適応支援など | 地域障害者職業センター |

障がい者雇用に悩んでいる方は、連絡先の中から管轄の専門機関に相談してみると良いでしょう。

障害者雇用の不安点、ご相談ください。私たちがサポートいたします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

障がい者雇用において活用できる制度

障害者雇用を進めるにあたり、活用すべき制度として「特例子会社制度」と「助成金制度」があります。

特例子会社制度は障がい者の雇用促進・安定を目的として設立した子会社に対し、認定を受ければ親会社やグループ全体の実雇用率に算定できるという制度です。

5人以上の障がい者の雇用や専任の指導員の配置など5つの要件を満たす必要がありますが、設備投資やコストの効率化、職場定着率・生産性向上、柔軟な人事評価制度の構築ができるなど、大きなメリットがあります。

一方、助成金制度では、障がい者雇用にかかる費用の負担を軽減し雇用を安定させるため、複数の助成金制度が用意されています。

助成金制度のなかでも利用されることが多いものには以下のようなものがあります。

特定求職者雇用開発助成金

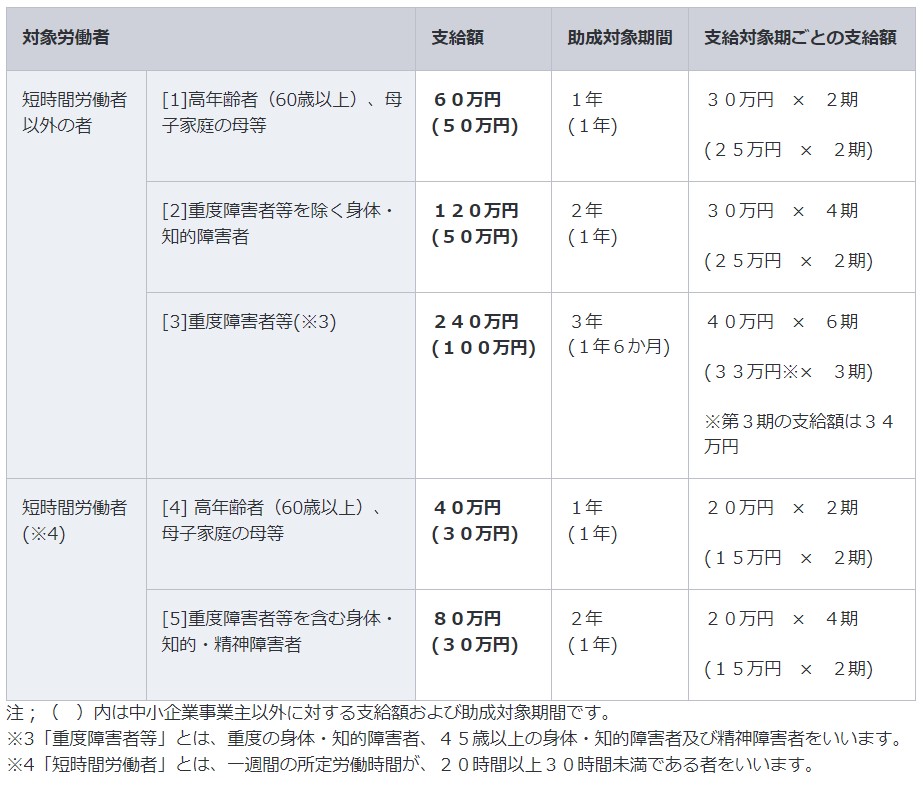

高齢者や母子家庭の母、障がい者など、就職が困難な方をハローワーク等からの紹介で継続して雇用した場合に対して助成されるものです。

支給額は対象者の障害の程度や勤務時間によって異なりますが、最低30万円、最大で240万円支給されます。

厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」より、支給額の規定

トライアル雇用助成金の概要と支給額

トライアル雇用助成金(障がい者トライアルコース)は、就労経験の少ない障がい者を一定期間試行的に雇用した事業主に対し、支給される制度です。

対象者を原則3ヶ月間雇用し、支給額は月額最大4万円(最長3ヶ月・計12万円)。ハローワークの紹介を受けたうえで、雇用開始前に「トライアル雇用実施計画書」を提出する必要があります。

雇用期間中は出勤状況などを記録し、終了後に支給申請書と実績報告書を提出すると助成金が支給されます。安定雇用への移行を促進する有効な制度として活用されています。

障害者雇用安定助成金

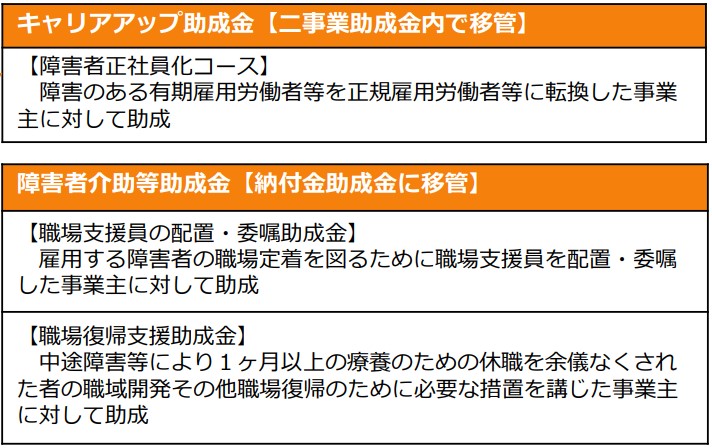

障害者雇用安定助成金は令和3年度に見直しがされ、なかでも障害者職場定着支援コースは一部廃止となり、再編成されたものが以下の3種類の助成金として残っています。

厚生労働省「令和3年度 障害者雇用関係助成金の見直しについて」

- キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

有期雇用の障がい者を正規雇用に転換した事業主に対して助成されるもので、支給総額は対象者1人当たり33万円から120万円です。 - 職場支援員の配置助成金

雇用する障がい者が定着するよう職場支援員を配置した事業主に対して助成され、支給月額は1.5万円から4万円 で、最大3年間支給されます。 - 職場復帰支援助成金

後天的に障害を負った方(中途障害)に対し、職場復帰のために必要な措置を講じた事業主に対して助成されるもので、月額4.5万円または6万円で、最大1年間支給されます。

在宅就業障害者特例調整金

在宅就業障害者特例調整金は、在宅就業障害者や在宅就業支援団体を介して仕事を発注・対価を支払った場合に調整金が支給される制度です。

常用労働者数100人超の法定雇用率以上を達成している事業主の場合は対価に基づく調整金が支給され、法定雇用率を達成していない事業主の場合、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて障害者雇用納付金が減額されます。

支給される在宅就業障害者特例調整金の額は、以下の計算式で算出します。

支給される金額=調整額(21,000円)×年度内に支払った対価の総額÷評価額(35万円)

職場適応援助者(ジョブコーチ)

ジョブコーチとは、障害を持つ方を職場に定着させるための専門家が職場に出向いて、支援をおこなう事業のことです。

ジョブコーチには地域障害者職業センターに所属する配置型、就労支援をおこなう福祉事業が雇用する訪問型、障害を持つ方を雇う一般企業が専門家を雇用する雇用型の3種類がありますが、いずれも助成金を受け取ることができます。

例えば独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)では、以下2種類の助成金を支給しており、ジョブコーチの利用で発生する企業の負担を軽減しています。

障害者職場実習等支援事業

障害者職場実習等支援事業は、障害者雇用にこれから取り組む事業者や障害者雇用の知見がある事業主がノウハウがない事業者へ職場見学などをおこなう際に助成金を支給する制度です。

必要要件を満たした場合に支給される金額は、それぞれ以下の通りです。

- 障害者職場実習等受入謝⾦:実習対象者1人につき1日当たり5,000円

- 実習指導員への謝⾦:実習指導員1人につき1日の支援時間×2,000円

- 保険料:実費

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者職場実習等支援事業のごあんない」

詳しく障害者職場実習支援事業を知りたい方は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者職場実習等支援事業のごあんない」をご覧ください。

障害者向け就労支援機器の無料貸出制度

就労支援機器の貸出しは、障害者雇用や処遇改善などの対応をおこなう事業主に障がいを持つ従業員の職務に必要と認められる機器を無償で貸し出す制度であり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施しています。

視覚障がいや身体障がいなど障害種別ごとに画面読み上げソフトやハンズフリー電話機、筆談支援機器などさまざまな機器の貸し出しをおこなっています。

貸し出し期間は原則として6ヶ月以内になるものの、同機構が必要と認めた場合は1回に限り期間を6ヶ月延長することができます。

無料貸出制度を申請する流れは、以下の通りです。

【1.JEEDの地域障害者職業センターに事前相談】

導入目的や必要機器について相談します。

【2.申請書類の提出】

所定の「就労支援機器貸出申請書」や企業情報・利用計画書などを提出します。

【3.審査・貸出決定通知】

審査のうえ、貸出の可否が決定されます。

【4.機器の貸出・使用開始】

原則6ヶ月間(更新可能)、無償で機器を使用できます。

詳しく就労支援機器の貸出を知りたい方は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「就労支援機器貸出について」をご覧ください。

障がい者雇用枠で就労するための条件と手続き

障がい者雇用枠で働く際は、この記事でご紹介してきた点を企業としてどのようにサポートしているかを確認しましょう。

つまり、これまでの雇用実績や定着実績、どのような職務があり、どの程度理解があり、どのような支援があるかなどをチェックすると良いでしょう。

また、給料などの待遇面も企業によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

なお障がい者雇用枠での仕事の探し方は基本的に以下の5つの方法があります。

- ハローワークで求人を探す

- 各企業・自治体のHPから応募する

- 就職・転職サイトで求人を探す

- 人材紹介会社を利用する

- 就職フェア・合同説明会で探す

それぞれメリットがあるため、自身に合う方法を組み合わせて利用することをオススメします。

障がい者雇用枠で働くには、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していることが基本条件です。

手帳の取得は、医師の診断書をもとに市区町村の福祉窓口で申請します。雇用枠での応募時は、障がいの状況や配慮が必要な点を履歴書や面接で適切に伝えることが重要です。

また、ハローワークや就労移行支援事業所などを活用すると、応募書類の作成支援や職場見学の機会が得られ、スムーズな就職活動につながります。

障がい者手帳の取得方法

障がい者雇用枠で必要となる手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種があります。

申請は居住地の市区町村窓口でおこない、医師の診断書や本人確認書類が必要です。身体・精神手帳は医療機関での診断後に所定の様式で診断書を作成し、療育手帳は指定機関での判定が必要です。

申請から交付までは1ヶ月から2ヶ月程度かかります。早めの準備をすることで就職活動がスムーズになるでしょう。

障がい者向け求人の探し方

障がい者雇用枠の求人を探すには、ハローワークの障害者専用窓口のほか、専門求人サイトや就労支援機関の活用が効果的です。

主な求人サイトには「BABナビ」「ミラトレ求人」「atGP」などがあります。こうしたサイトでは、障がい内容に応じた配慮事項や企業情報も確認できます。

応募には履歴書、障害者手帳の写し、医師の意見書などが必要です。就労移行支援事業所を通じたサポートも受けられます。

面接時の自己アピールのコツ

障がい者雇用枠の面接では、自身の障がい特性と必要な配慮を簡潔かつ具体的に伝えることが大切です。

たとえば「視覚に制限がありますが、拡大読書器を使えば問題なく業務ができます」など、課題と対応策をセットで説明すると効果的です。

また「正確な作業が得意です」など、業務に活かせる強みを具体的な経験とともに伝えることで、前向きな印象を与えられます。

障害者雇用率制度の最新動向と今後の展望

厚生労働省の労働政策審議会(障害者雇用分科会)では、障がい者の雇用をどのように進めるか、それに伴って雇用率や制度など、就労継続支援A型事業に関して様々なことを審議し決めていくことを目的に会議がおこなわれています。

障害者雇用率制度は2025年6月現在の民間企業における法定雇用率は2.5%ですが、2026年7月には2.7%への引き上げが予定されており、企業にはより積極的な障がい者雇用の姿勢が求められます。

同年から対象となる企業は常用雇用者40人以上に拡大される予定で、未達成の場合は障害者雇用納付金の支払い義務が生じます。

今後は、テレワークの活用や多様な就労支援策を通じて、雇用の質と量の両立を目指す動きが加速すると見込まれています。

障がい者雇用率に算定する障がい者の範囲拡大

かつての雇用率制度では、実雇用率にカウントするのは週の労働時間が20時間以上の障がい者に限定されていました。

ただし精神障がい者を中心に、週20時間未満労働を希望する障がい者も存在することから、就労の機会を提供するために実雇用にカウントすることになりました。

そのことにより、令和6年4月1日より、精神障害・重度身体障害・重度知的障害をお持ちで、週10時間以上20時間未満の方も0.5人として算定が可能になります。

精神障がい者の算定特例の延長

障害者雇用制度に含まれるようになったのは2018年4月からと比較的近年である精神障害について、障害をお持ちの方の雇用を進める観点から、本来0.5人カウントである20時間以上30時間未満の労働者を1カウントとする特例措置がおこなわれていました。

これは令和4年度末までの措置の予定でしたが、障害者雇用分科会での会議を経て、令和5年以降も延長となっています。

障害者雇用調整金や納付金の変更

雇用率未達の企業から回収した納付金について、法定雇用率以上の人数の雇用をおこなっていた企業に対して調整金・報奨金として支給されていましたが、一定の対象人数を超えた場合には支給単価を引き下げることとしました。

これは障がい者雇用に要する費用は人数が増加するほど下がってくることを踏まえたことによる調整であり、それによって増加する財源については、今後はより障がい者雇用の質の向上を目的とした助成金の拡充や新設のために使用されます。

2026年からの法定雇用率引き上げについて

2026年7月から、民間企業の法定雇用率は現行の2.5%から2.7%に引き上げられ、対象企業も従業員40人以上に拡大されます。

これにより中小企業にも障がい者雇用の義務が広がり、早急な対応が求められます。大企業は雇用計画の見直し、中小企業は業務切り出しや就労支援機関との連携が重要です。

いずれの企業も職場環境整備や採用体制の強化を早めに進めることが安定した運用の鍵となります。

障がい者雇用の事例紹介

障がい者を雇用することにより、雇用率以外にも様々な良い影響を受けている企業もあります。

ここでは株式会社GLUGのサービスを導入している企業での事例をご紹介します。

就労継続支援A型事業と本業の掛け合わせで収益改善・人材不足解消

飲食・デリバリー事業を経営するなかで、人材不足と利益率の改善が課題となっていたこちらの企業。

本業との相乗効果の高さから就労継続支援A型事業への取り組みを決めましたが、A型事業所がある程度安定し従業員のスキルが身に付き始めたタイミングで、本業での採用を開始。

本業での雇用率と人件費率を大きく改善するのみでなく、A型でも就労移行支援体制加算がつくことにより、月当たりの報酬を大きく伸ばすことに成功しています。

現在は障がい者グループホームにも取り組み、雇用の領域だけでなく、生活の面でも障害を持つ方のサポートをおこなっています。

詳細はこちら:合同会社アスリード

障害者雇用の不安点、ご相談ください。私たちがサポートいたします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

法定雇用率を大きく上回る障がい者を雇用し、安定収益と多数の雇用の創出を実現

こちらの企業では、食品製造・加工工場を経営するなかで、障害を持つ方の雇用をつくるためにも就労継続支援A型事業に参画しました。

工場内での仕事だけでなく、事務作業など、業務が幅広く用意できることもあり、結果的に3事業所で80人以上の障がい者を雇用。

障がい者雇用枠だけでなく、一般雇用としても採用を進めていますが、それでも600万円以上の調整金を支給されています。

現在の3事業所は大阪の東住吉区にありますが、今後は大阪24区すべてに展開し、より多くの障がい者の雇用を創出していく展望を持っています。

詳細はこちら:有限会社だいこん畑

よくある質問

ここでは障害者雇用に関するよくある質問をご紹介していきます。

障がい者雇用の対象者とは?

障がい者雇用の対象者は、身体障害者手帳(1級から6級)、療育手帳(知的障がい者、A・B判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)のいずれかを所持している方です。

法定雇用率の算定では、身体1・2級や療育A判定などの重度障がい者は1人で2人分、それ以外は1人分としてカウントされます。

精神障がい者については、一定期間の継続雇用などの条件を満たせば、1人分として算定の対象になります。

障害者雇用納付金を納めれば法定雇用率に達しなくても大丈夫ですか?

障害者雇用は対象企業に課せられている義務であり、法定雇用率を下回る状態が続いているとハローワークから障害者雇用のための行政指導を受けることになります。

指導を受けている状況でも期間内に法定雇用率に達しない場合、最終的にはペナルティとして企業名が公表され、周囲の信頼が低下してしまうリスクがあります。

従業員100人以下で障がいを持つ従業員を雇用していますが、助成金は支給されますか?

従業員100人以下の障害者雇用が義務付けられていない企業が法定雇用率以上を達成している場合、以下の助成金を受け取ることができます。

【報奨金】

法定雇用率を超過して雇用している障がいを持つ従業員1人当たり月額21,000円が支給されます。36人目からは1人当たり月額16,000円の支給になります。

【在宅就業障害者特例報奨金】

在宅就業障害者特例報奨金在宅就業障害者や在宅就業支援団体を介して仕事を発注・対価を支払った場合に調整金が支給される制度です。金額は「支給される金額=調整額(17,000円)×年度内に支払った対価の総額÷評価額(35万円)」で計算します。

障がい者を雇用するとどんなメリットがありますか?

障がい者を雇用することで、多様性による組織力向上や助成金の活用、企業イメージの向上が期待できます。

例えば株式会社ユニクロは専任支援員の配置で職場定着を実現しており、富士通株式会社は在宅勤務で多様な人材活用を進めています。

まとめ

障がい者の雇用は障碍者雇用促進法によって定められている義務となりますが、法定雇用率を達成している企業はおよそ50%程度にとどまります。

雇用率を達成していない場合は納付金の発生のほか、社名の公表などのリスクがあるため、障がい者を雇用するための準備は計画的に進める必要があります。

一方、雇用率を大幅に達成している場合は金銭的なメリットも発生し、そのための環境づくりは会社の風土づくりや社会貢献としての側面からもポジティブな影響があるでしょう。

なかには障がい者雇用の環境をつくりつつ、相乗効果を出すために就労継続支援A型事業に取り組む企業も存在します。

障がい者の雇用を大きく創出したり、より良い雇用の環境をつくることを検討する場合、就労継続支援A型事業への取り組みも検討すると良いでしょう。

なお、GLUGでは障害をお持ちの方をサポートするため、就労継続支援A型事業所の開業から運営まで一貫して支援しています。

就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

就労継続支援A型事業所は全国的に不足しており、まだまだ参画する経営者が必要な状況です。

GLUGでは業界をより活発にすべく、障害福祉に参画する経営者を支援してまいります。

難しい障がい者雇用もお任せください!

GLUG(グラッグ)では障がい者の雇用・業務構築をトータルで支援しています。障がい者雇用の経験がなかったクライアントでも40名の雇用を実現! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!

無料プロに相談する\今日からできるToDo多数!/

無料障がい者雇用の秘訣を知る今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00