就労継続支援A型事業とは、障害福祉サービスの一種で、一般企業で働くことが難しい方に働くための機会や訓練を提供します。

この記事では、就労継続支援A型事業所での仕事内容や利用方法、給与、他の就労支援サービスとの違いなどについて解説いたします。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、病気や障害などの理由で一般就労が難しい方を対象に、働く場所を提供する障害福祉サービスです。

一般就労との違いは、サービスの利用者は社会的生活のための訓練や支援を受けながら働けるという点となり、体調や特性に応じた働き方が可能となります。

一方、事業者としては、人手不足の昨今、事業運営における人手を確保しながら、国から訓練の報酬を受け取ることができるビジネスとなっています。

「働きたいが、いますぐ一般企業で働くのは怖い」

「自らの力で生活ができる自信とスキルを得たい」

「ゆくゆくは一般就労したい」などの気持ちを持っている方が主に利用します。

サービスの利用者はA型事業所と雇用契約を結び、労働の対価として最低賃金以上の給与を受け取ります。

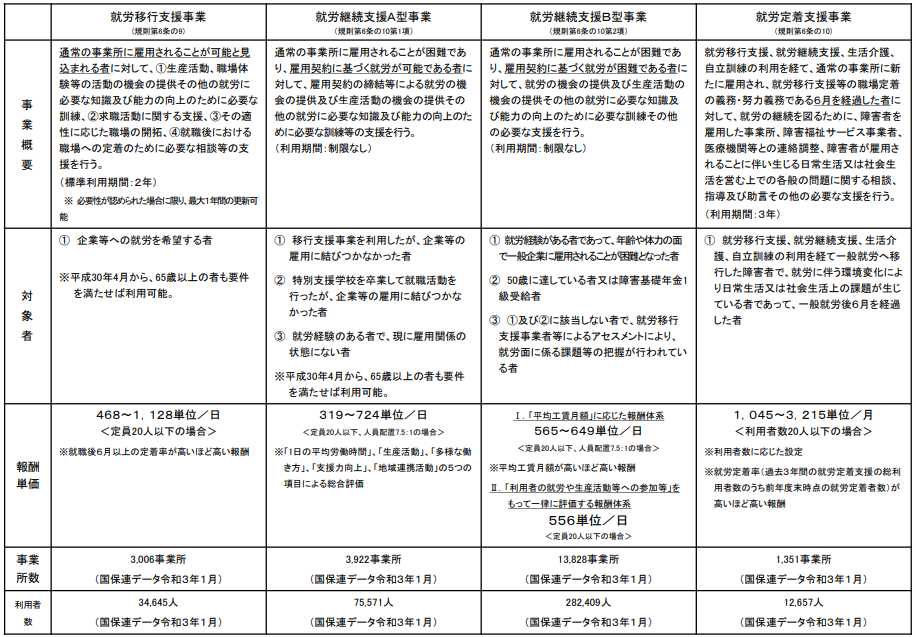

厚生労働省「障害者の就労支援について」障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスの一覧より、就労支援事業の事業所数

同じく障害福祉の就労サービスであるB型事業所が全国で13,828件あるのに対し、A型事業所は3,922件と非常に少なく、需要があるサービスであるといえます。

なお、GLUGでは就労継続支援A型事業の開業・運営をトータルでサポートするサービスを提供しています。

就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

障害者のための雇用契約に基づく福祉サービス

就労継続支援A型は、一般企業での雇用が難しい障害者が福祉サービス事業所と雇用契約を結び、最低賃金を保証された環境で働ける制度です。

福祉サービスの一環であるものの、雇用契約に基づくため、労働時間や社会保険の適用など労働者としての権利が守られます。

一般企業とは異なり、就労継続支援A型では障害特性への専門的な配慮があることが特徴で、支援員のサポートのもと、個々の特性に応じた働き方ができます。

働くことを通じて自立を目指し、就労スキルの習得・向上を図ることが目的とされています。

最低賃金保障と労働保険の適用

就労継続支援A型では、サービス利用者と事業所が雇用契約を結ぶため、最低賃金法に基づく地域ごとの最低賃金が保障されます。

また労働基準法や労働保険の対象となり、労災保険や雇用保険にも加入できるため、事故時の補償や失業給付など、安心して働ける環境が整っています。

就労継続支援A型では福祉的支援を受けながら、一般就労に近い形で働けるのが特徴です。

一般就労に向けた訓練と支援の特徴

就労継続支援A型では、清掃や軽作業、接客などの実務を通じて、実践的なスキルを習得します。またビジネスマナーや体調管理のサポート、職場適応訓練もおこなわれ、一般就労に向けた準備が整えられます。

実際にコミュニケーションに不安があったサービス利用者がA型での接客訓練を経てスーパーに就職した例やスキルの向上によって製造業へ移行したケースもあります。

こうした段階的な支援により、自信を持って一般就労に挑戦できるのがA型の大きな魅力です。

就労継続支援B型、就労移行支援、就労定着支援、就労選択支援との違いって?

就労をサポートしてもらえる障害福祉サービスには就労継続支援A型以外にもいくつか種類があります。

- 就労継続支援B型

- 就労移行支援

- 就労定着支援

- 就労選択支援

それぞれのサービスごとに、以下の点での違いがあります。

- 雇用契約の有無

- 利用料(自己負担分)

- 給料(工賃)

- 対象年齢

- 利用期限の制限

それぞれの内容についてご紹介していきます。

就労継続支援B型

就労継続支援B型では働く機会を通じて生活や仕事の訓練を受けるという点では就労継続支援A型と同様ですが、障害や難病の程度の面からA型で働くことが難しい方を対象にしたサービスです。

就労継続支援A型とは雇用契約を結ばないという点で大きくことなります。

そのため、給与というかたちではなく「工賃」が支払われることになり、障害や体調に合わせて短時間の利用も可能となります。

なお、工賃は最低賃金を下回ることが多く、先にご紹介した通り、平均工賃は令和3年度実績で月額16,507円となっています。

就労継続支援A型との違いは、以下の通りです。

| サービスの種類 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |

| 雇用契約の有無 | あり | なし |

| 利用できる対象者 | 原則18歳以上65歳未満で以下のいずれかを満たす方 ▼移行支援事業を利用後、雇用に結びつかなかった ▼特別支援学校を卒業後、雇用に結びつかなかった ▼就労経験があるが、現在は就労していない | ▼身体障害・知的障害・発達障害も含む精神障害・難病を持っている ▼就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業での雇用が困難 ▼ 50歳以上、または障害基礎年金1級受給者 ▼就労移行支援事業者等によるアセスメントで就労の課題が把握されている |

| 報酬 | 給料(最低賃金以上) | 工賃(最低賃金の定めなし) |

| 利用期限 | 定めなし | |

就労移行支援

就労移行支援は障害や難病を持つ方が一般企業などへの就職を目指す際のサポートをする障害福祉サービスです。

就労継続支援A型と異なる点は、就職へのサポートをおこなうサービスであるため、給与が発生しません。

しかし就職に特化しているため、就職するための相談から、目指す職業で必要となるスキルを得るための訓練、職場探し、就職後のサポートまで受けることが可能です。

訓練(プログラム)については就職を目指す職業や事業所によっても異なりますが、ビジネスマナーや応募書類の作成などの基本的なものから、WordやExcelなどの具体的な業務につながるパソコントレーニング、デザインやプログラミング言語の習得などの職種に特化したプログラムを組む事業所もあります。

既に働いている方は利用できないため、A型で働いている方は利用できませんが、A型で経験を積んだ後に就労移行支援事業所を利用し就職を目指すことは可能です。

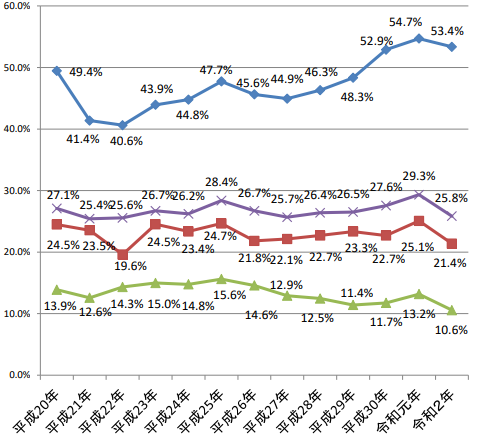

なお、厚生労働省が令和4年度に発表した資料によると、サービス利用者の一般就労への移行割合はA型が21.4%、B型が10.6%という数字に対し、就労移行支援は53.4%という実績があります。

厚生労働省「障害者の就労支援について③」より、サービス利用終了者に占める一般就労への移行者割合の推移

就労定着支援

就労定着支援事業所は、就労継続支援A型や自立訓練サービスなどを経て一般就労している障害のある方に対し、職場により長く定着できるようサポートするサービスです。

2018年に始まった比較的新しいサービスで、それまでも就労移行支援事業所や生活支援センターが一部サポートしていた内容を、需要の高まりとともに定着に特化して支援するサービスとしてスタートしました。

就労定着支援事業所では障害をお持ちの方と月一回以上対面で話し、職場や生活での課題をヒアリングします。

そのうえで課題解決のためのアドバイスのほか、場合によっては勤務先への訪問、医療機関・福祉機関との連携により長く働ける環境づくりのサポートをおこないます。

就労選択支援

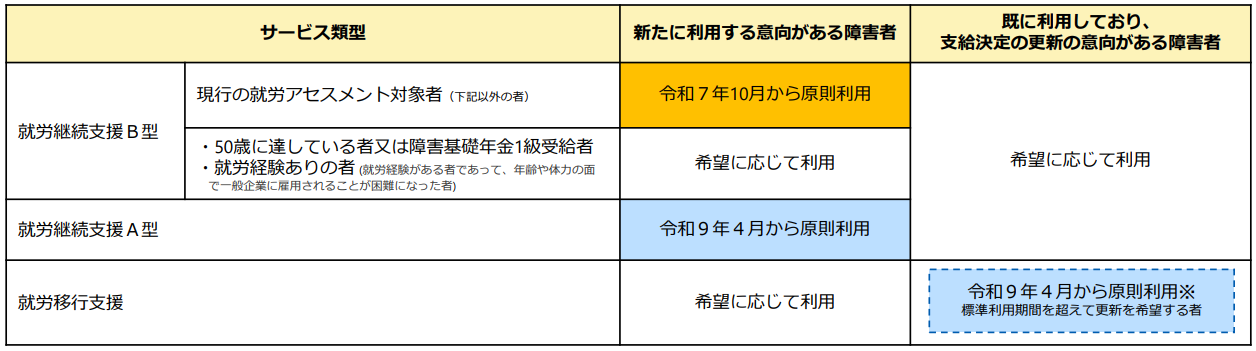

厚生労働省「就労選択支援に係る報酬・基準について」より、就労選択支援の利用開始時期

就労選択支援とは令和7年10月にサービス開始を予定されている障害福祉の新サービスです。

障害を持つ方が就労系の福祉サービスを適切に選べるようサポートするサービスで、サービスの利用者に情報を提供したり、事業所ごとに状況を把握・連携することで、幅広い選択肢から選択できるよう支援することを目的としています。

利用期間は原則一か月とし、今後は新たに就労継続支援A型や就労継続支援B型を利用したい場合、利用申請前に原則として就労選択支援を利用することが予定されています。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

就労継続支援A型はどんな人が利用できる?

就労継続支援A型事業所は障害福祉サービスにあたるため、身体障害・知的障害・発達障害も含む精神障害・対象とされる366種の難病(令和6年4月より369疾病が対象)を持っている方が対象となります。

また原則18歳以上65歳未満で、以下の条件を満たしている必要があります。

- 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

- 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

ただし上記は原則となります。

65歳以上の方も、65歳になる前の5年間サービスを利用し、65歳になる前日に就労継続支援A型の支給決定を受けていれば引き続き利用が可能となるなど、以前と条件が変わる場合もあります。

詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉課の窓口に確認すると良いでしょう。

さらに詳しく就労継続支援A型を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

利用対象者の条件と年齢制限

就労継続支援A型は、身体・知的・精神障害や難病があり、現時点では一般企業での就労が困難でありながら、雇用契約に基づいて働く能力のある方を対象とした支援制度です。

対象になる方は原則18歳以上65歳未満ですが、一部の自治体では児童相談所長の許可があれば義務教育修了後の15歳以上も利用できます。

また65歳に達する前の過去5年間に支給決定を受け、65歳の誕生日の前日までに利用していた場合は、65歳以降も継続してサービスを受けられます。

精神・知的・身体障害者の利用状況

厚生労働省の「令和5年 社会福祉施設等調査の概況」によれば、令和5年9月時点の就労継続支援A型の利用実人員は108,488人で、内訳は以下のとおりです。

- 精神障害者:約42%(およそ45,574人)

- 知的障害者:約34%(およそ36,685人)

- 身体障害者:約19%(およそ20,613人)

- その他(発達障害・難病等):約5%(およそ5,616人)

支援内容は障害特性に応じて異なり、精神障害者にはストレス管理や対人コミュニケーション訓練、知的障害者には手順書を活用した段階的な指導、身体障害者には福祉機器の活用や作業環境のバリアフリー化などがおこなわれています。

多くの就労継続支援A型では、サービス利用者一人ひとりの特性に応じたきめ細かなサポート体制が構築されています。

難病患者の方の利用条件

難病患者は、厚生労働省が指定する366の疾病(例:ALS、パーキンソン病、全身性エリテマトーデスなど)が対象となり、「難病医療費助成制度」を利用するには市区町村への申請が必要です。

申請時には、主治医が作成した診断書(様式第1号)と、症状を裏付ける検査結果の写しを添えて、市区町村に提出します。

就労継続支援A型を利用する際は、助成決定通知書の写しを事業所に提出することで、利用条件を満たすことができます。

就労継続支援A型の仕事内容

就労継続支援A型事業所での仕事内容は事業所ごとに異なります。

昔のイメージ通り、パンやお菓子の製造・手芸品の製作などをおこなう事業所もありますが、事業所によってはパソコンを使った仕事がある場合もあります。

かつてはデータ入力が主でしたが、最近ではWebデザインの制作やプログラミング、ECサイトの運営などの業務がある事業所も増えつつあり、それに伴い、在宅で勤務できる事業所も増加しています。

一例になりますが、具体的な仕事内容は以下のようなものがあります。

- パンやお菓子の製造

- 手芸品の製作

- お弁当の調理・盛り付け

- カフェやレストランなどでの接客・調理

- 倉庫などでの商品の梱包・発送などの軽作業

- 工場での加工・検品

- 農作業

- 清掃業務

- Webデザイン・プログラミング

実際どのような仕事があるかは事業所によって大きく異なるため、HPをチェックしたり、問い合わせてみましょう。

一般的な作業内容と業種の種類

就労継続支援A型では、サービス利用者の特性に応じた多様な作業が用意されています。製造業では、部品の組み立てや検品、袋詰めなどの軽作業が中心です。

サービス業では、清掃、洗濯、調理補助、接客業務などが一般的で、IT関連ではデータ入力、画像加工、Web制作補助などの業務があります。

これらの作業を通じて実務経験を積み、スキルの習得と一般就労への移行を目指す支援がおこなわれています。事業所によって得意分野が異なる点もA型事業所の特徴です。

在宅勤務の可能性と条件

就労継続支援A型では、原則として通所が基本となりますが、コロナ禍をきっかけに一部の事業所で在宅勤務が導入されるようになりました。

在宅勤務はデータ入力やデザイン業務など、自宅でも可能な作業に限定されています。実施には、雇用契約や支援体制、勤務管理の整備が前提となります。

厚労省もこうした柔軟な対応を認めており、今後はICT環境の整備と支援方法の多様化がさらに進むと期待されています。

事業所ごとの仕事内容の違い

就労継続支援A型の仕事内容は事業所ごとに大きく異なります。

たとえば、ある事業所では食品加工、別の事業所では清掃業務、また別の所ではデータ入力などのITに関する作業を提供しています。

事業所を選ぶ際は、以下の3点を重視しましょう。

- 自分の得意分野に合う作業内容か

- 支援体制が整っているか

- 通いやすい立地か

見学や体験利用を通じて、事業所の雰囲気や作業内容を確認することも大切です。

向いている人の特徴と適性

就労継続支援A型は、基本的なコミュニケーションができること、決められた作業を継続できること、短時間でも規則正しく通所できる体力がある人に適しています。

また、軽作業や清掃、PC入力など得意分野がある人にも適しています。支援を受けながら安定して働きたい方や一般就労を目指している方におすすめの福祉サービスです。

障害者手帳がなくても利用できる?

就労継続支援A型を利用する際、障害者手帳は必須ではありません。

ただしその場合、障害福祉サービス受給者証を交付されている必要があります。

受給者証を受け取るためには各種証明書類を用意し、自治体の障害福祉課の窓口への申請をおこないます。

その際の必要書類の一つに障害者手帳があたりますが、以下のいずれかがあれば障害者手帳の代わりになる場合があります。

- 障害年金証書

- 自立支援医療受給者証

- 医師の意見書

- 特別支援学級・特別支援学校の利用実績

注意ポイントとして、受給者証は自治体での発行となるため、申請基準がそれぞれ異なります。

しかし認定されて受給者証が発行されればどなたでも利用できるサービスではあるので、事前に流れや必要書類などを障害福祉課の窓口に確認しておくと良いでしょう。

社会貢献に繋がる経営にご興味がある方、お気軽にご相談ください! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

就労継続支援A型の給与

就労継続支援A型では施設の利用者と雇用契約を結ぶため、どの施設でも最低賃金以上の給料が保障されています。

就労継続支援B型では「工賃」として事業所で設定された金額しか受け取れないため、金額面では大きなメリットがあるといえるでしょう。

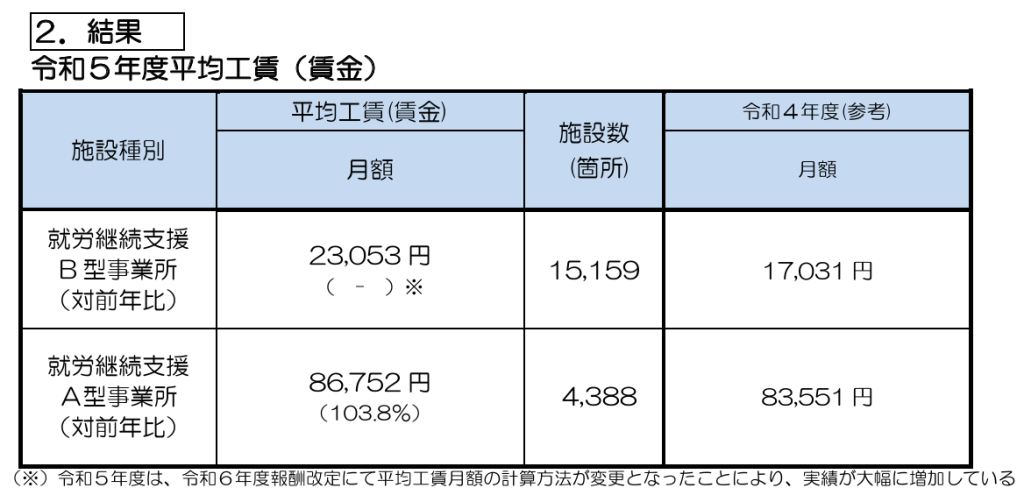

出典:厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について」

厚生労働省の調査結果でも、令和5年度の就労継続支援A型の月額平均賃金は86,752円と、就労継続支援B型の平均工賃23,053円と比べて大きな差があることが分かります。

また、上の図から分かるよう、平均賃金は平成26年度から上がり続けており、国としても賃金の向上に向けて制度を拡充させています。

代表的なものでは令和4年に創設された「賃金向上達成指導員配置加算」が挙げられます。

賃金向上のための計画作成・経営改善計画の達成に取り組む職員を配置することで得られる加算ということもあり、賃金は上昇傾向といえます。

全国平均の月給はいくら?

厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について」によると、就労継続支援A型の全国平均月給は86,752円です。

以下のように地域差も大きく、東京では106,498円、宮城県は74,967円と開きがあります。

| 地域 | 平均月給(円) |

| 東京都 | 106,498 |

| 大阪府 | 89,367 |

| 福岡県 | 85,333 |

| 宮城県 | 74,967 |

最低賃金と労働時間の関係

就労継続支援A型では雇用契約に基づき、最低賃金法により地域の最低時給が適用されます。

例えば東京都の最低賃金1,163円(2025年6月時点、毎年10月に改正)で1日4時間・月20日勤務した場合、1,163円×4時間×20日=93,040円となります。

短時間勤務でも労働時間に応じて給与が支払われるため、体調や能力に合わせた働き方ができます。勤務時間の調整がしやすい点もA型の特徴です。

ボーナスや昇給の可能性

就労継続支援A型では、ボーナスや昇給制度の有無は事業所ごとに異なります。

ほとんどの場合は最低賃金ベースの固定給ですが、勤務態度や出勤率を評価するために以下のような昇給制度を設けている事業所もあります。

- 半年ごとの勤務評価による時給アップ

- 支援員の推薦による成果報酬

- 年度末の一時金支給

就労継続支援A型はあくまでも自立した生活に向けた支援・訓練を受けられる福祉サービスですが、待遇面が気になる方は事前に事業所に問い合わせましょう。

就労継続支援A型で働きながら失業保険は受給できる?

就労継続支援A型を利用する前に別の会社で働いていた場合、失業保険を受け取りながら働くことが可能です。

ただし通常の失業保険と同様、労働時間が週20時間を超え、雇用保険に加入してしまうと、失業保険は受け取れません。

働きながら失業保険を受給したい場合、ハローワークや利用したいA型事業所に事前に相談すると良いでしょう。

就労継続支援A型の利用料・利用期間

就労継続支援A型事業所を利用する際、費用がどれほどかかるか、いつまで利用できるかは個人や事業所によって異なります。

ここではそれぞれの仕組みについてご紹介します。

利用料

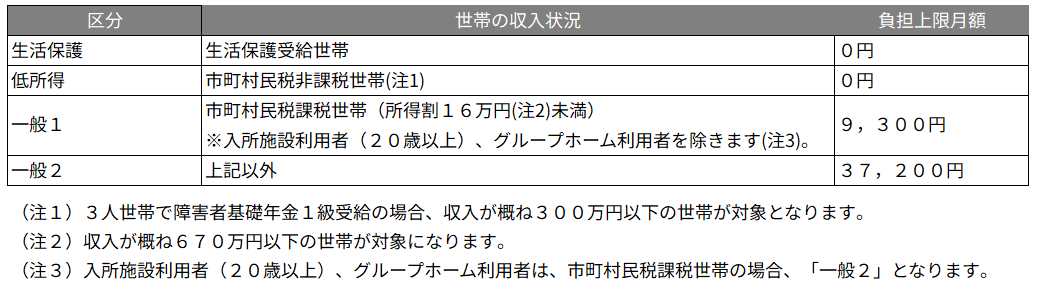

就労継続支援A型の利用料は、利用した日数と世帯収入によって決定します。

利用回数が多くなればそれだけ負担が大きくなるよう感じるかもしれませんが、世帯収入の区分に応じて無料または上限額が設定されています。

厚生労働省「障害者の利用者負担」より負担の上限月額(GLUGにて作成)

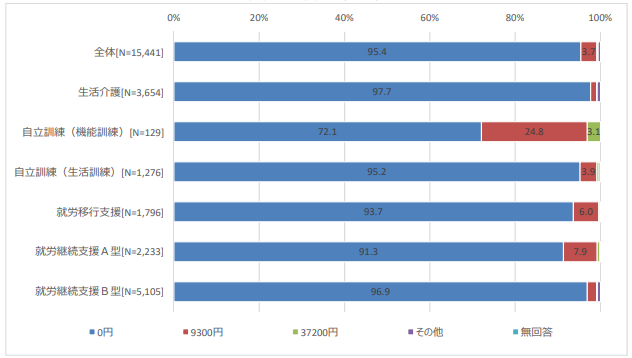

上限が0円と設定されているのは「生活保護」「低所得」の2区分ですが、実際は91.3%の方がここに区分され、無料でサービスを利用しています。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業 食事提供体制加算等に関する実態調査報告書」より、負担上限月額の分布

また、世帯収入が上限無料の区分でない場合でも、事業所によっては負担してくれる場合もあります。

気になる場合、利用を検討する事業所に問い合わせてみると良いでしょう。

利用期間

就労継続支援A型というサービス自体には利用期間の制限はありません。

ただし事業所との間で結ぶ雇用契約の内容が有期である場合、契約更新の有無で利用期間も変わることとなります。

雇用契約書を確認し、不明な点や不安な点がありましたら事業所に確認しましょう。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

就労継続支援A型の利用方法は?

就労継続支援A型のサービスを利用するためには、以下のステップで対応していく必要があります。

- 主治医に相談後、A型事業所を探す

- A型事業所の選考を受ける

- 市区町村窓口で利用申請をする

それぞれ詳しく解説していきます。

主治医に相談後、A型事業所を探す

就労継続支援A型を利用する際、まずは体調面や状況から働けるかどうかを主治医と相談しましょう。

その後、利用することが問題ないようであれば、次に地域の就労継続支援A型事業所が出している求人を探し、応募します。

求人はインターネットで調べるほか、自治体の障害福祉課窓口やハローワークで紹介してもらうことができます。

選考を受ける前に見学や職場体験ができる事業所もあるので、応募する際に気になれば事業所に問い合わせてみると良いでしょう。

A型事業所の選考を受ける

利用したい事業所の求人を見つけたら、一度施設に問い合わせましょう。

施設ごとに応募方法や選考の流れ、どのような職場かという点は異なるため、選考前に気になる点はその時点で確認しておくのが良いでしょう。

その後、履歴書の送付や面談などの選考を受けます。

市区町村窓口で利用申請をする

就労継続支援A型は福祉サービスのため、利用するためには自治体に障害福祉サービス受給者証を発行してもらう必要があります。

応募も含めて、流れは基本的に以下の通りになります。

- 自治体の障害福祉窓口で就労継続支援A型の利用申請をおこなう

- 就労継続支援A型事業所の求人を探す

- 相談支援専門員に「サービス等利用計画書」を作成してもらう

- 障害福祉サービス受給者証を受け取る

- 利用する就労継続支援A型事業所と雇用契約を結ぶ

障害福祉サービス受給者証は申請から受け取るまでに一か月以上かかることもあります。

そのため、就労継続支援A型の利用を検討する場合、早めに申請し、平行して事業所を探すと良いでしょう。

就労継続支援A型で働く職種と仕事内容

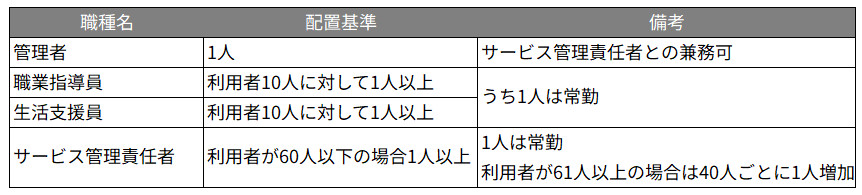

利用者ではなく職員として就労継続支援A型事業所で働く場合、職種・配置基準は主に以下の4つに分かれています。

それぞれご紹介します。

管理者

施設を統括する職種で、従業員や業務の実施状況の管理・指揮命令のほか、利用者と家族に対する説明・契約業務、労働時間や賃金などが法令を遵守するよう管理・指導します。

サービス管理責任者との兼務も可能な職種となります。

職業指導員

個別支援計画に基づき、利用者が働くうえで必要な知識や技術を身につけるための指導・支援をおこなう職種です。

利用者の障害の程度に応じた業務のサポートや記録、定着するための支援のほか、取引先との調整や納品、一般就労のためのサポートなども業務内容に含まれます。

生活支援員

職業指導員が働くうえでの支援をおこなうのに対し、生活支援員は利用者の自立した生活を支援するため、健康管理や生活するうえでの相談に乗ることが業務となります。

職業指導員も同様ですが、必要な資格や要件はありません。

サービス管理責任者

施設を利用したい方の個別支援計画の策定や見直し、従業員への指導や研修、他の障害福祉サービス事業所や医療機関などとの連携など、就労継続支援A型事業所としてのサービスの質の向上を業務とする職種です。

各種の記録や請求業務などもおこなうサービス管理責任者(サビ管)は一定の実務経験と研修の修了が要件とされており、職業指導員や生活支援員からキャリアアップするケースも多い職業といえます。

まとめ

就労継続支援A型は、障害をお持ちの方などに働く機会を提供し、より自立した生活ができるよう支援する障害福祉サービスです。

利用する場合は事前に事業所を見学するなどし、見学自身の障害や病気に合わせ、作業の内容や事業所の雰囲気を確認しておきましょう。

一方、事業者としては、訓練や支援を実施することで国から報酬を受け取ることができるビジネスモデルとなっています。

施設の利用者が増加し、定着することが肝要となるため、利用者一人ひとりの障害特性に応じたサポートを実施することや、その環境をつくることが大切です。

障がい者の人数は増加傾向であり、国家予算も増加しているなか、就労継続支援A型事業所は不足しているため、施設や従業員の今後の需要は更に上がっていくといえます。

就労継続支援A型事業を経営することを考える場合、どのような事業を展開するか、利用者にどのような訓練の場を提供できるかを具体的に計画すると良いでしょう。

なお、GLUGでは就労継続支援A型事業の開業から運営まで、オーダーメイドのサポートを実施しています。

就労継続支援A型事業について詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

年間経常利益4,000万円以上のクライアント多数!

GLUG(グラッグ)では高収益かつ安定した障害福祉事業をトータルで支援し、実績は1,000社以上! 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスの裏側を公開/

無料高収益の秘訣を確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00