起業を検討していても「起業のハードルが高そう」「起業の進め方が分からない」といった悩みを抱え、なかなか足を踏み出せない方もいるのではないでしょうか。

実は起業自体は誰にでもできるほか、資金調達の種類や支援制度も充実しており、起業のハードルも年々下がってきています。

ただし、起業した事業が上手くいくかどうは別の問題であり、成功させるためには事前に起業の手順を把握しておくことが望ましいです。

今回は起業の概要や起業するための手順、起業形態別の特徴、はじめての起業におすすめなビジネスなどをご紹介していきます。

未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!

GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/

無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

事業の始め方は?5ステップで解説

事業は、以下の5ステップで進めていきます。

- 起業の目的・理由を練る

- 事業内容を考える

- 資金を集める

- 起業形態を決める

- 実際に事業を開始する

それぞれ詳しく解説していきます。

さらに起業に関して知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

起業するには?成功のための5ステップ、必要なことをわかりやすく解説!

①起業の目的・理由を練る

事業を成功させる第一歩として、起業の目的・理由を明確にすることから始めましょう。

「なんとなく社長はカッコいいから」「上から指示されたくない」という曖昧な目的・理由ではビジネスの軸が定まらないことで、起業しても失敗に終わる可能性が高いです。

仮に曖昧な目的・理由でビジネスとして成功したとしても「利益は出ているのに、やりがいがない」「達成感があるのに利益を確保できない」という状況に陥るおそれがあります。

あくまでも起業は目的を達成するための手段であるため、目的が曖昧では起業をした段階で満足してしまい、その後の経営が上手くいかなくなるかもしれません。

起業自体は誰にでもできるものの、起業後の事業が成功するかは自分次第であり、壁にぶつかった時も乗り越えていく必要があります。

「周囲が悩んでいる〇〇を解決したい」「事業を通して〇〇を実現したい」など信念にも等しい明確な目的・理由があれば、どのような困難に直面しても乗り越えていけるでしょう。

②事業内容を考える

起業の目的・理由を明確にできたら、それを実現するための事業内容を考えていきましょう。

事業内容は一朝一夕で思いつくものではありませんが、再現性が高い事業内容にたどり着くことさえできれば成功できる可能性が一気に高まります。

ここでは事業内容を考えるためのポイントをご紹介していきます。

まずはビジネスアイデアを見つける

事業内容がある程度固まっている場合は深掘りしていくだけになりますが、「そもそもビジネスアイデアが思いつかない」と悩んでいる方が大多数ではないでしょうか。

ビジネスアイデアが浮かばない方は、以下のように考えることで現実的なビジネスアイデアをひらめきやすくなります。

- 既存のサービスを発展させる

- 既存のサービスを組み合わせる

- 自分の強みや経験を活かせるビジネスを考える

- 周囲の悩みの解決につながるものを考えるなど

いずれの場合も自分の頭の中で考えているだけでは限界があるため、思いついたアイデアを紙に書き出していきましょう。

思いついたアイデアをとにかく洗い出していくことが大切であり、書き起こしていくことでアイデアの質も高まっていく傾向にあります。

仮にくだらないと思えるようなアイデアでも、メモなどに溜めていれば、別のアイデアと組み合わせることで独自性の高いビジネスになる場合があるため、書き出していきましょう。

今回は簡易的なご紹介となりましたが、さらに詳しくビジネスアイデアを知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

起業したいけどアイデアがない人へ。アイデアの出し方や成功事例を紹介

市場分析・競合調査をする

目的を実現するうえで理想的なビジネスアイデアをひらめいたら、該当する市場や競合の調査を徹底的におこないましょう。

どんなに素晴らしいビジネスアイデアでも、そもそも市場に需要がなかったり、圧倒的な競合他社が立場に既に存在していたりするなどの状況であれば、安定した利益を期待できません。

徹底した調査によって競合の弱みや市場のニーズを理解できれば、競争に勝ちやすい状態で市場に参入できるでしょう。

市場分析・競合調査というと専門家に依頼するしかないと思ってしまう方もいますが、いくつかのフレームワークを使えば自分でも十分に対応できます。

フレームワークには自社の強みや競合との立ち位置を明らかにするSTP理論や市場に参入した場合に発生するリスクを明らかにするファイブフォース分析などがあります。

また実際に競合他社のサービスや商品を購入することで、顧客視点から競合他社の弱みを把握することもできます。

誰に売るか?顧客ターゲットを決める

市場分析・競合調査で需要や競合の弱み、予想される参入後の自社の立ち位置を明らかにした後は商品・サービスを提供する顧客ターゲットを決めましょう。

事業を成功させるためにも顧客ターゲットは徹底的に絞ることが重要であり、さらに現代は顧客の価値観の多様化も進んでいます。

ターゲットを絞らないことは誰にも需要がないということを意味し、競合他社と差別化を図ることもできないため、安定した利益を期待できません。

あえてターゲットを絞れば、競合他社も少なくなることで独自性を発揮しやすくなるほか、アピール方法や提供する商品・サービスの質向上につなげることもできます。

またターゲットを絞るうえでは、価値観など人物像を深掘りをしたペルソナを作成することで商品・サービスを売るための効果的な戦略を練りやすくなります。

ペルソナは年齢や性別・居住地・仕事・悩み・趣味・行動パターンなど可能な限り細かく設定すると良いでしょう。

なにを売るか?商品・サービスを決める

ターゲットを明確にした後は、どのような商品・サービスを提供するのかを考えていきましょう。

調査のうえで設定したターゲット・ペルソナが抱えている悩みや求めているものから正確に導き出した商品・サービスは需要があるため、安定した売上を確保しやすくなります。

最初から自分が提供したい商品・サービスを決めている方もいますが、そこに需要があるとは限りません。

市場分析・競合調査やターゲットから紐解いて自分が提供したい商品・サービスに需要があれば問題ありませんが、そうではない場合はターゲット・ペルソナから決めると良いでしょう。

どうやって売るか?売り方を決める

提供する商品・サービスを決めた後は、どうやってターゲットに売っていくかを考えていきましょう。

どんなに需要がある商品・サービスでも求めている顧客がその存在を認知していなければ売れることはないため、正しい戦略的な売り方を把握する必要があります。

例えば有形商材であれば店頭販売以外にもネット通販という手段もありますが、さらに以下のように深掘りすることで正しい戦略が見えてくるはずです。

- 想定のメイン顧客の年齢層

- 想定のメイン顧客が立ち寄ることが多い立地

- ネット通販の商品ページを開くのはPCとスマートフォンのどっちが多いか

- SNSでシェアされやすい商品やサービスなのかなど

深掘りすればするほど顧客に寄り添う戦略を立てやすくなるほか、競合他社との差別化にもつながります。

ビジネスモデルとしてまとめる

洗い出したビジネスアイデア・ターゲット・売る商品やサービス・提供する方法などをビジネスモデルとしてまとめあげましょう。

ビジネスモデルとは、ビジネスが誰に(Who)、何を(What)、どうやって(How)提供・利益を得るのかを分析したビジネスの仕組みのことです。

競合他社と差別化した独自性の高いビジネスモデルを構築できれば、競争に生き残りやすくなるため、多くの企業がビジネスモデルの構築に力を入れています。

ビジネスモデルとして構築できれば、利益を得る方法や顧客にとってのメリットなどを可視化できるため、起業を進めるための最終調整もしやすくなります。

今回は簡易的なご紹介となりましたが、さらに詳しくビジネスモデルを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

ビジネスモデルとは?意味や分析方法、抑えるべきポイントを解説

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

③資金を集める

起業や経営にはある程度の資金がかかるほか、融資を受ける際にも自己資金が審査の判断材料の一つになるため、起業前から一定の自己資金を確保しておくことが望ましいです。

ここでは起業・起業後に発生する金額の目安や主な資金調達の方法をご紹介していきます。

今回は簡易的なご紹介となりますので、さらに詳しく資金調達の方法を知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

独立開業したい人は知っておくべきこと!流れや資金調達の方法も解説

起業にかかるお金はどれくらい?

起業にかかるお金=開業資金であり、日本政策金融公庫総合研究所の「2023年度新規開業実態調査」によれば、開業資金の平均値は1,027万円で中央値は550万円です。

また同研究所の発表によれば、自己資金額の平均値は280万円で開業資金のうちの23.8%を占めています。

開業資金は、起業する業種や規模などによって開業資金は大きく左右されますが、一例としての支出は以下の通りです。

- 物件取得費:敷金、礼金、仲介手数料、改装費

- 設備導入費:デスク、椅子、PC、プリンター、電話、レジなど

- 備品費:ボールペンなどの事務用品、食器、調理器具、ユニフォームなど

- 広告宣伝費:WEB広告、WEBサイト、チラシなど

注意点として上記の支出はあくまでも起業するための資金であり、起業する個人の生活費は含まれていません。

開業後すぐに安定した利益を確保できるとは限らないため、万が一に備えて半年分の生活費を開業資金とは別に用意しておきましょう。

起業後かかるお金はどれくらい?

起業後に発生するお金とは、つまり以下のような事業の運転資金であり、1ヶ月分の支出を計算したうえで3ヶ月から6ヶ月分を確保しておくと良いでしょう。

- テナント料

- 従業員の人件費

- 仕入れ費

- 消耗品の購入費

- 水道光熱費

- 通信費

- 広告宣伝費

- 融資の返済など

運転資金を甘く見積もっていた場合、資金繰りがショートすることで苦しい経営状態に陥ってしまいます。

そうしたトラブルを防ぐためにも想定される運転資金の計算は、可能な限り正確におこないましょう。

資金調達の方法

開業資金をすべて自己資金で賄うことは難しいため、多くの方が起業に向けて資金調達をおこなっています。

主な資金調達の方法は、以下の通りです。

- 制度融資

- 補助金や助成金

- 起業支援制度

- 日本政策金融公庫

- ベンチャーキャピタル

- クラウドファンディング

- 知人・友人に頼る

それぞれ詳しくご紹介していきます。

制度融資

制度融資は都市銀行・地方銀行、信用金庫などの金融機関から融資を申し込む代表的な資金調達の方法です。

審査に通過すれば融資を受けられる仕組みで、「貸し倒れリスクがないか」「成功できるビジネスなのか」「どの程度の自己資金があるのか」などさまざまな観点から判断されます。

自己資金をなるべく多く確保し、現実的でイメージしやすい事業計画を提出すれば審査が有利になる傾向にあります。

補助金や助成金

補助金・助成金は返済義務がないため、多くの起業家が資金調達の手段として活用しています。

主に厚生労働省が管轄する助成金は、「雇用促進」や「職場改善」などの活動を支援することを目的としており、要件を満たしていれば原則支給されます。

主に経済産業省が管轄する補助金は、「経済活性化」などの活動を支援することを目的としており、審査に通過すれば支給されます。

補助金・助成金は支給決定後に後払いされる制度であるため、すぐに資金調達がしたい場合は別の方法を選ぶと良いでしょう。

起業支援制度

起業家のために各自治体でも起業支援制度が用意されており、多くの起業家が活用しています。

低金利での融資や税金の優遇措置、補助金・助成金の支給など起業支援制度の幅は広く、自治体によってその支援内容は異なります。

起業を考えている地域にあらかじめどのような自治体の起業支援制度があるか確認しておきましょう。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫が実施する創業時支援の「新規開業資金」は、資金調達をしたい起業家をサポートする制度です。

新規開業資金は新規開業する方もしくは開業後7年以内の方を対象に7,200万円を上限に融資しています。

審査通過で融資される仕組みなので、現実的で詳細な内容の事業計画を提出するようにしましょう。

以前は「新創業融資制度」という名称でしたが、2024年3月に自己資金要件などが撤廃・リニューアルされて開業する際により活用しやすくなりました。

ベンチャーキャピタル

将来的に上場を考えている場合は、ベンチャーキャピタルで出資してもらうのも良いでしょう。

ベンチャーキャピタルとは未上場の新興企業・成長企業に出資・株式を取得する会社や組織のことであり、上場時に株式を売却することで利益を得ています。

「ビジネスとして成功できるか」「上場できる可能性が高いか」などが出資の判断材料となるため、魅力的で説得力のある事業計画書を用意する必要があります。

融資とは異なり返済義務はありませんが、上場という目的に向けて出資先が経営方針の大部分を握るため、自由な経営をしていきたい場合はおすすめできません。

クラウドファンディング

クラウドファンディングは、インターネット上で不特定多数の方からプロジェクトの実現に必要な資金を集める方法で、多くの起業家が資金調達の手段としても活用しています。

事業の目的や魅力、出資することで得られるメリットなどが明白であれば、資金が集まりやすくなる傾向があります。

必ずしも目標の資金に達するとは限りませんが、上手くアピールできればクラウドファンディングだけで開業資金をすべて確保することもできます。

またクラウドファンディングは商品・サービスのPRも兼ねているため、多くの方から共感を得ることができれば起業時からある程度の集客をおこなえます。

知人・友人に頼る

少額の資金調達をおこないたい場合は、親族・知人・友人に出資してもらう方法もあります。

ただし親族・知人・友人から開業資金をすべて確保することは現実的ではなく、開業資金1,000万円の場合、100万円を貸してくれる人がいたとしても10人集めなければなりません。

また親族でも貸してもらえるとは限らないほか、付き合いが浅い知人の場合は相談をした時点で関係性が崩れてしまうリスクがあります。

どうしても開業資金が少しだけ足りない場合、あくまでも断られることを前提として、信頼関係を築けている資産の余裕がある親族・知人・友人に相談してみると良いでしょう。

④起業形態を決める

資金調達ができたら、起業形態を決めましょう。

起業形態には以下の4種類があり、それぞれ特徴や手続きが異なるため、事業内容や自身の状況に応じた起業形態を選ぶことが大切です。

- 個人事業主

- 法人設立

- M&A

- フランチャイズ

それぞれ詳しく解説していきます。

個人事業主

1人で事業をおこなう場合や開業コストを抑えたい場合は、個人事業主として起業すると良いでしょう。

個人事業主として起業する場合、税務署に「開業届」を提出するだけと手続きも比較的簡単で、費用もかかりません。

また個人事業主の所得税は、所得毎に税率が変わる「累進課税」であり、収入が少ない間は税負担が軽減されるメリットがあります。

具体的には年間収入が195万円未満の場合は税率5%、330万円未満であれば10%になるため、開業してすぐに安定した売上を確保できない場合もリスクを抑えることができます。

ただし、累進課税は収入が上がると状況によっては法人よりも納める税金が高くなる場合もあるため、事業が軌道に乗ったタイミングで法人化する方が多い傾向にあります。

法人設立

法人として起業する場合は個人事業主よりも手続きが複雑であり、法人用の実印の作成、定款の作成・認証、資本金の準備、登記申請書類の作成と提出などが必須となります。

また開業手続きには合計約25万円の費用が発生するほか、受理までに1ヶ月近くかかる場合もあります。

ただし法人は会社所在地・資本金・設立日・事業の目的などを記載した登記簿謄本を一般に公開するため、金融機関や顧客からの信用を得やすくなります。

信用を得やすいことで資金調達の手段が充実しているほか、万が一事業が立ち行かなくなった場合も「有限責任」となるため、出資金は失うもののそれ以上の責任は求められません。

M&A

M&Aは、既存企業の買収によって起業する方法で近年は中小企業でも成長戦略の手段として活用されています。

M&Aによる起業であれば取引先や従業員、既存事業による利益を確保した状態で経営を始めることができるため、短期間で手間をかけずに起業できます。

M&Aは既存企業のすべてを引き継ぐ仕組みであるため、場合によっては未払いの社会保険料や計上漏れの買掛金などの粉飾も引き継いでしまうリスクも存在します。

そうしたリスクを防ぐためにM&Aを検討している既存企業に潜んでいるリスク調査(デューデリジェンス)を公認会計士や弁護士、税理士などにあらかじめ依頼しましょう。

フランチャイズ

フランチャイズは加盟によって本部のネームバリューや経営ノウハウを活用する代わりに、その対価としてロイヤリティなどを支払う仕組みです。

業界未経験でも起業できるほか、実績のある経営ノウハウや本部のネームバリューを活用することで起業したばかりでも安定した利益を期待できます。

フランチャイズによってサポート内容などは異なりますが、サポート内容が充実していれば充実しているほど安心して経営に専念できます。

またフランチャイズは本部の方針・ルールに従うことが前提となるため、可能な限り自分の方針と近い本部に加盟することが大切であり、加盟段階で十分にすり合わせましょう。

今回は簡易的な説明となりましたが、さらに詳しくフランチャイズを知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

フランチャイズのメリットとデメリットは?重視すべきポイントや注意点まで解説

なお、GLUGでは福祉・飲食の領域に特化して開業から運営までトータルでサポートしています。

GLUGのサポートについて詳しく知りたい方はこちらのページもご確認ください。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

⑤実際に事業を開始する

起業形態を決めた後は、いよいよ起業の手続きを進めていきます。

起業形態や事業の状況によっては内容は多少変わるものの、一般的には以下の6ステップで起業をおこないます。

- 登記などの事前手続き

- 税務署への届出

- 社会保険

- 銀行口座

- 創業融資

- 従業員の雇用

それぞれ詳しくご紹介していきます。

登記などの事前手続き

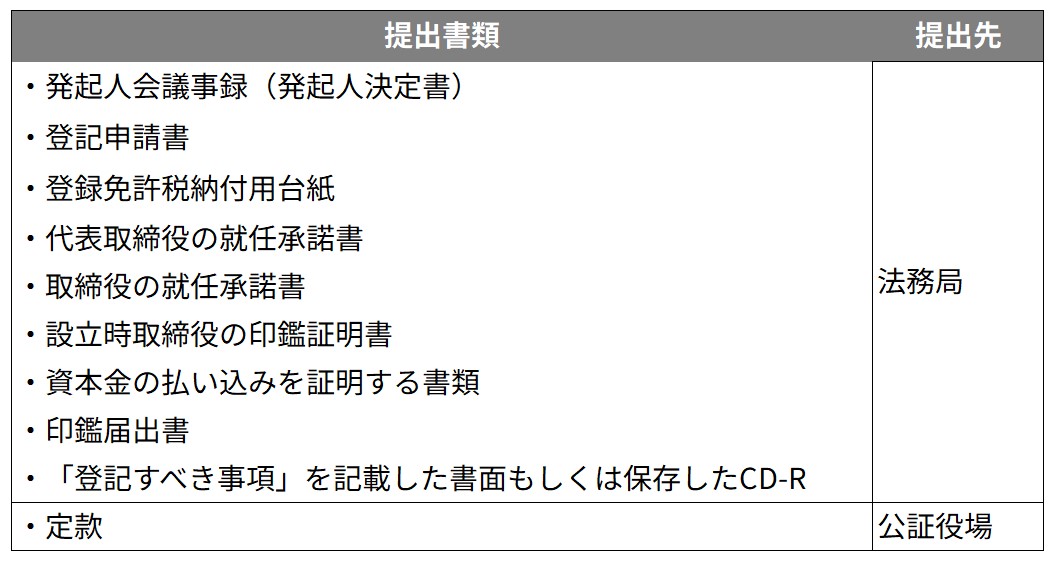

株式会社を設立する場合は以下の書類を提出する必要があるほか、受理までに1ヶ月近くかかることも珍しくないため、前もって行動することが大切です。

登記申請書は企業形態によって記載が必要な内容は異なりますが、もし記載漏れがあった場合は受理されないため、注意しましょう。

定款は紙で作成する場合は収入印紙代4万円がかかりますが、電子定款で作成する場合は費用が発生しないため、コストを抑えることができます。

税務署への届出

法的には登記などの手続きが受理され次第、起業したことになるものの、経営をおこなうためにはその他の手続きも済ませなければなりません。

法人を設立した後は、以下の書類を税務署に提出しましょう。

- 法人設立届出書

- 青色申告の承認申請書

- 給与支払事務所等の開設届出書

- 源泉所得税の納期の特例の承認

- 棚卸資産の評価方法の届出書

- 減価償却資産の償却方法の届出書

- 適格請求書発行事業者の登録申請書

- 消費税簡易課税制度選択届出書

法人設立届出書の提出期限は法人設立後2ヶ月以内となっているため、早めに提出するようにしましょう。

給与支払事務所等の開設届出書は、従業員に給与を支払うために提出が必要な書類のため、雇用する従業員がいない場合は提出する必要はありません。

ただし、従業員を1人でも雇用した場合は提出が必須となり、雇用から1ヶ月以内に提出する必要があります。

社会保険

法人を設立した場合は、以下の社会保険関係の書類を年金事務所に提出しましょう。

- 健康保険・厚生年金保険新規適用届

- 健康保険被扶養者(異動)届

- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

- 雇用保険適用事務所設置届

- 雇用保険被保険者資格取得届

- 保険関係成立届

- 労働保険概算保険料申告書

健康保険・厚生年金は従業員を雇用していない状態でも、法人を設立した代表者に一定の給与があれば加入が必須となります。

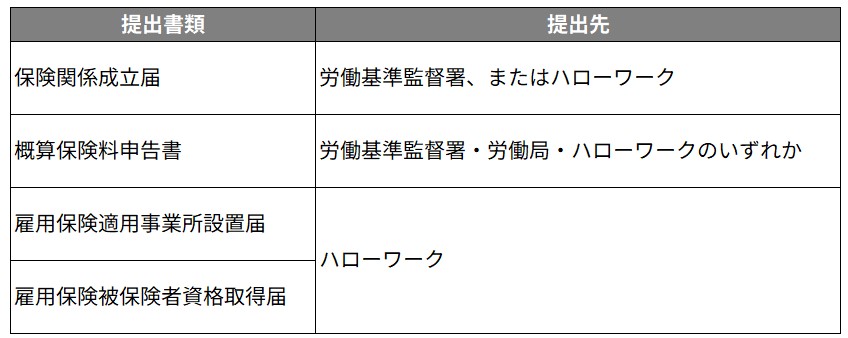

また1人でも従業員を雇用した場合は労災保険・雇用保険に加入する義務が生じ、未加入のままでいると罰則を受けるおそれがあるので、すみやかに加入しましょう。

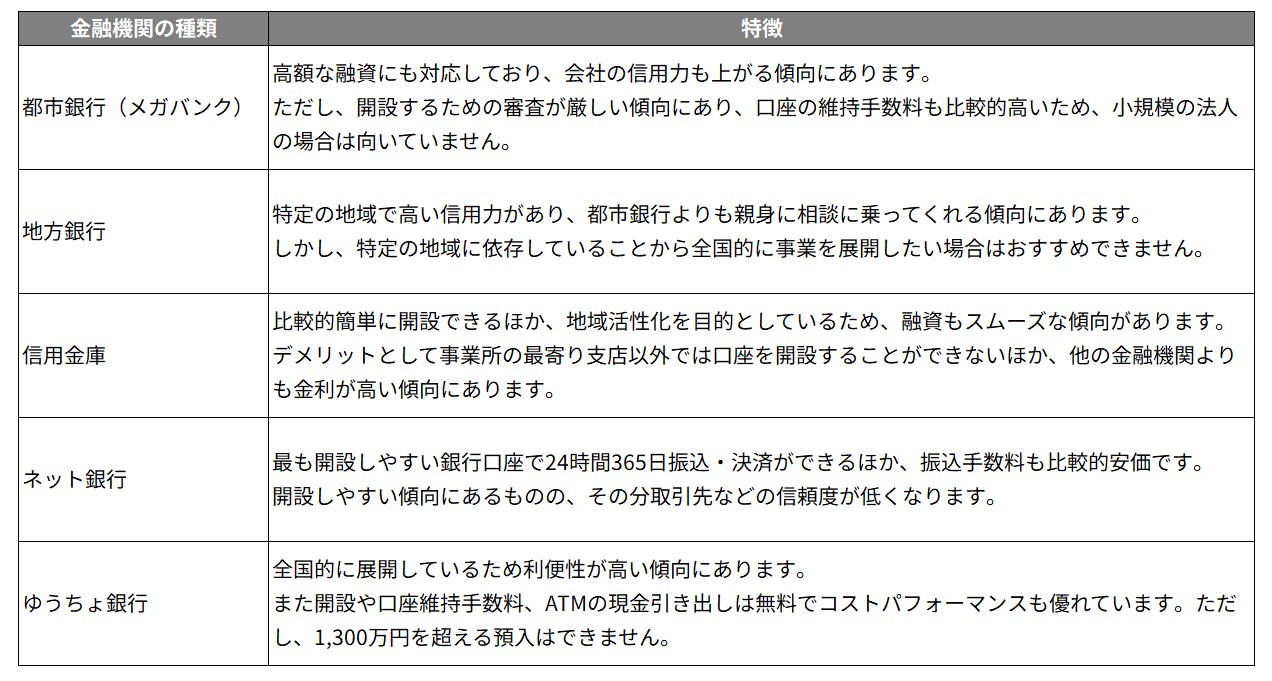

銀行口座

法人用銀行口座があると融資を受けやすくなったり、社会的信用が上がったりするなどのメリットがあるため、法人設立後に開設すると良いでしょう。

あくまでも法人用銀行口座の開設は任意であり、事業の規模によっては個人名義の口座で経営することもできるものの、取引を断られる場合があるなどのデメリットが生じてしまいます。

以下のように金融機関ごとに特徴が異なるため、事業の状況に合わせた金融機関で法人用銀行口座を開設しましょう。

銀行口座を開設するためには審査を受ける必要があり、通過率を上げるためにもおこなっている事業がわかる事業計画書を提出するようにしましょう。

レンタルオフィスを法人の所在地にしている場合、事業の実態が見えづらくなることで審査が厳しくなるケースもありますが、レンタルオフィスにした理由をあらかじめ説明すれば大きな問題はありません。

創業融資

創業初期は安定した利益を確保できていないことで事前に用意した運転資金だけでは不安が残る場合は、創業融資を活用しましょう。

創業融資は事業を始める方を対象とした融資制度のことであり、多くの起業家が活用しています。

主な創業融資は、以下の通りです。

- 日本政策金融公庫の創業融資

- 地方自治体の創業融資

- 民間金融機関の創業融資

- 信販会社や消費者金融のビジネスローンなど

代表的な創業融資は、前述した日本政策金融公庫が実施する創業時支援の「新規開業資金」で7,200万円を上限に融資をおこなっています。

融資を受けるためには審査に通過する必要がありますが、融資決定までに約1ヶ月ほどかかるため、余裕を持って融資を申し込むと良いでしょう。

従業員の雇用

従業員の雇用は実際に確保できている利益や事業計画で想定している将来の売上などに基づいて、慎重に判断するようにしましょう。

従業員の雇用で毎月の給与以外にも社会保険料などの人件費が発生することも考慮して判断することが大切です。

厚生労働省の「労働保険の成立手続」で説明されている通り、従業員を雇用した場合は労災保険・雇用保険に加入する義務が生じるため、以下の手続きも済ませなければなりません。

起業に向いている人・向かない人の特徴

起業には向き不向きがあるため、後悔しないようにあらかじめ自分が起業に向いているかどうかを把握しておくと良いでしょう。

万が一、起業に向いていない特徴に当てはまったとしても諦める必要はなく、意識的に改善することで成功する起業家に近づくことができます。

ここでは起業に向いている人・向いていない人の特徴を紹介していきます。

起業に向いている人の特徴

ここでは起業に向いている方の主な特徴を紹介していきます。

すぐに行動に移せる

失敗による影響を熟考することも大切ですが、失敗を恐れずに行動に移せる方は起業家として成功する可能性が高まります。

成功する方の多くが失敗は成功までの過程だと捉えており、もし失敗した場合も原因を分析した上で次に活かせるようにしています。

すぐに行動に移せる習慣があれば目の前のチャンスを逃しづらく、行動を重ねた経験によって成功するための方法を思いつきやすくなるでしょう。

専門的な知識とスキルがある

すでに一定以上の専門的な知識とスキルがある場合、ビジネス上の大きな武器となるため、起業に向いています。

フランチャイズやコンサルタントに頼らない限りは知識とスキルを活かせない未知の分野で成功することは難しく、未経験の状態で起業するのと得意な分野で起業するのとでは事業の成長スピードも大きく異なります。

異業種であっても専門的な知識とスキルを活かせる業種であれば成功を目指せるため、自分の強みをどの業種で活かせるのかを考えると良いでしょう。

臨機応変に対応できる

臨機応変に物事に対応できる方も起業することによって成功できる可能性が高い傾向にあります。

創業初期は完璧だと思われていたビジネスでも事業規模やトレンド、メインターゲットの需要の変化によって変化を迫られる場合がありますが、そうした際に柔軟に対応することでビジネスを成長させ続けられます。

また1つのことにこだわることも大切ですが、臨機応変に対応できればおのずと視野も広がるため、新たなビジネスチャンスを掴みやすくなります。

素直な性格

素直な性格も起業に向いている方の特徴であり、周囲の話やアドバイスを参考にすることができれば安定した経営を目指しやすくなります。

これまで培ってきた専門的な知識・経験があっても、それがすべて正しいとは限らず、まずは相手の話を受け止めたうえで柔軟に判断することが大切です。

相手の話を受け止めることができれば自然と情報も集まりやすくなるほか、社会の変化も察知しやすくなるため、成功できる可能性も高くなります。

起業に向かない人の特徴

次に起業に向いていない方の主な特徴を解説していきます。

過度な安定志向でチャレンジできない

過度な安定志向によって現状維持を望んだり、意思決定が遅い場合は起業しても成功できないおそれがあります。

成功するためには時にはリスクを承知でチャレンジすることも大切であり、せっかく目の前にチャンスが転がり込んできても過度な安定志向によって行動できなければ大きな損をしてしまう場合があります。

また競合他社が失敗をおそれないチャレンジ精神旺盛な姿勢で事業展開をしている場合、先を越されるばかりか、最悪は市場からの自社の需要が低下してしまうおそれがあるため、チャレンジを意識することが望ましいです。

自分軸がない

自分軸は自分の価値観や信念を大切にする姿勢のことですが、自分軸がない方は起業に向いていないといえます。

自分軸がなければ意思決定のスピードが遅いため、チャンスを逃してしまいやすいだけでなく、ビジネス上の信念が曖昧なことで困難に直面した際に途中で諦めやすくなってしまいます。

また自分軸が定まっていない場合、ビジネスも行き当たりばったりな内容になることで周囲から賛同を得られないおそれがあります。

人を頼れない

自分軸を持つことも大切ですが、過度に人を頼れない方も起業に向いておらず、ビジネスを上手く軌道に乗せることが難しくなります。

経営者はビジネス上の全責任を負う立場であり、意思決定をすみやかにする必要がありますが、成功者は人を頼ることの重要さにも気づいており、多くの協力者を巻き込んでビジネスを進めています。

さまざまな視点・専門知識を持つ協力者と連携していくことで1人では達成できないことも実現させることができますが、頼れずに何事も1人で進めようとすると大きな壁にぶつかった際に乗り越えることが難しくなります。

お金の管理ができない

日頃からお金の管理が苦手な方の場合、起業に向いておらず、安定した経営ができないおそれがあります。

お金の管理ができない状態であれば、経営を続けていく上で重要なポイントになる資金繰りが上手くいかない可能性が高く、最悪は資金繰りの悪化によって倒産につながってしまうでしょう。

また社内の財務状況を把握していなければ、必要な支払いが遅れてしまうことで信用情報も傷つけてしまうおそれがあります。

未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!

GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/

無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

はじめての起業で身につけるべき知識

経営を続けていくためには、地道な努力や困難を乗り越えていく力以外にも経営に役立つ知識も培っていくことが大切です。

ここでは経営に欠かせないお金・会計とマーケティングの知識をご紹介していきます。

お金・会計

安定した利益を確保するためには、お金・会計に関する知識が必須であり、どんぶり勘定のままでは適切な判断ができないことでビジネスが失敗に終わるリスクが高まります。

経営状態を把握するうえでは、まずは事業をマネジメントするための管理会計の基礎知識を身に付けることが大切です。

管理会計の主な業務は以下の4種類であり、お金の動きと経営状態が明確に見えるようになるため、格段に戦略を練りやすくなるでしょう。

- 予実管理:各部門の営業成績や経費状況などを管理する業務です。

- 原価管理:商品・サービスの原価や人件費、設備費のコストを可視化します。

- 経営分析:営業利益率や自己資本比率の分析をおこなう業務です。

- 資金繰り管理:入出金を管理する業務でキャッシュフローが可視化されます。

管理会計は膨大な数の集計や分析をおこなう業務であるものの、未だにExcelで作業している企業も存在します。

人海戦術による管理会計では、手入力によるミスやチェック漏れが発生するリスクがあるほか、経営者自身も判断する際に労力がかかるため、会計システムを導入すると良いでしょう。

マーケティング

安定した利益を得るためにはマーケティングも重要であり、どんなに需要がある商品・サービスでも必要とする想定顧客が認知していなければ売れることはありません。

同じ品質の商品・サービスを扱う企業でも売上に大きな差が出るケースもあり、さまざまな要因が絡むものの、その企業のマーケティング戦略も大きく影響しています。

過多の情報によって本当に必要とする情報が埋もれてしまい、意思決定などが困難になる事象を「情報オーバーロード」といいます。

インターネットの普及で多くの情報が溢れかえる現代では、想定顧客が本当にマッチする商品・サービスとすぐに巡り合うことが難しい傾向にあり、マーケティングで効率的に認知度を上げていく必要があります。

マーケティング戦略はさまざまですが、まずはSNSを効果的に活用していくと良いでしょう。

スマートフォンの普及に伴って、X(旧名称:Twitter)やInstagram、LINEなどのSNSを利用する方が増えており、シェアされやすい投稿を心掛けることで想定顧客の目に留まりやすくなります。

上手くSNSを運用できれば、爆発的にシェアやいいねなどがされる「バズる」という状態になり、商品・サービスの認知度が急激に上昇します。

また一方的な情報発信になりがちな公式サイトと違って、SNSはユーザーがシェアなどのリアクションやコメントを残せるため、想定顧客の熱量を高めることで固定客化も狙いやすくなります。

起業に必要な準備や計画など、プロの視点からアドバイスします! まずは当社サービスの事業について、詳細はこちらからご確認ください!

はじめての起業でも失敗しにくい!おすすめビジネス

はじめて起業する場合は特にビジネス内容で悩んでしまう方もいますが、どういったビジネスであればはじめての起業でも経営しやすいのでしょうか。

はじめての起業におすすめなビジネスはさまざまですが、初期投資が少ないビジネスや需要拡大が見込まれるビジネスで起業すると良いかもしれません。

それぞれ詳しくご紹介していきます。

初期投資が少ないビジネス

初期投資が少ないビジネスであれば、初期投資の回収も早くリスクも低いため、万が一のことがあったとしても比較的安心できます。

インターネットを活用したビジネスは初期投資が少ない傾向にあり、主に以下のようなビジネスがあります。

- ネットショップ

- ライティング

- WEBサイト制作

- アフィリエイトなど

いずれも起業のハードルが低く、専門性の高い技術や知識があれば売上・利益を大きく伸ばしていくことも可能です。

まだ十分な技術・知識が身に付いていない場合は独学やスクールで学びながら、クラウドソーシングで少しずつ実績を積んでいくと良いでしょう。

需要拡大が見込まれるビジネス

今後も需要が拡大していくと見込まれているビジネスであれば、はじめての起業でも安定した売上・利益を確保しやすくなります。

75歳以上の後期高齢者の割合が急増する「2025年問題」や年々増加する障害者人口、共働き世帯の増加などによって、以下のようなビジネスの需要が急速に拡大しています。

- 宅配弁当など高齢者向けビジネス

- 障害福祉サービス

- 家事代行

- 学習塾

- 便利屋サービス

- ハウスクリーニングなど

利益率や安定性が高いビジネスが多いため、参入する企業も増えていますが「未経験だとハードルが高いのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。

フランチャイズであれば本部が経営ノウハウの共有や集客サポートをおこなうため、未経験からの起業でも安定した利益を確保しやすい傾向にあります。

はじめての起業で不安がある方は、比較的成功しやすいフランチャイズでの起業も検討すると良いでしょう。

今回は簡易的なご紹介となりましたが、さらに詳しくはじめての起業でおすすめなビジネスを知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

起業するのにおすすめの業種は?初心者でもできる業種や成功する業種選びのポイントを解説

儲かるビジネスとは?立ち上げの際のポイントや儲かりやすい分野の特徴を解説

未経験から年間経常利益4,000万円以上のクライアントも!

GLUG(グラッグ)では障害福祉・飲食の領域で開業から経営改善をトータルで支援しています。段階に応じたサポートをご提供し、支援実績は1,000社以上。 無料にて今までの実績や収支シミュレーション、店舗の見学をおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

\検討中でもOK!/

無料プロに相談する\福祉ビジネスが安定する仕組みを公開/

無料高収益の仕組みを確認する今すぐ疑問を解決したい方はこちら

03-6441-3820

[受付時間] 平日10:00-19:00

まとめ

今回は起業の基礎知識や起業する手順、経営に必要な知識、はじめての起業でも失敗しづらいビジネスなどをご紹介しました。

起業するうえで最重要となるのが起業の目的・理由であり、不明瞭のままではビジネスの軸が定まらないことで、起業しても失敗に終わってしまう可能性が高いでしょう。

起業は誰にでもできるものの、事業が成功するかは自分次第であり、成功を目指すうえでは困難に直面しても乗り越えていかなければなりません。

「〇〇を解決したい」「事業で〇〇を実現したい」など明確な目的・理由があれば、壁を乗り越えやすくなることで成功できる可能性が一気に高まります。

また初めての起業でリスクを可能な限り減らしたい場合は、今後も需要拡大が見込まれているビジネスのフランチャイズで起業すると良いかもしれません。

フランチャイズであれば業界未経験でも起業できるほか、本部が経営ノウハウの提供や集客サポートをおこなっているため、はじめての起業でも安定した売上・利益を確保しやすくなります。

市場・顧客に需要があることを前提に、長く続けられるビジネスで起業を検討すると良いでしょう。

なお、GLUGでは今後需要が上がり続ける福祉の領域に特化して開業から運営までトータルでサポートしています。